ЕВТРОПИЙ, РИМСКИЙ ИСТОРИК IV В. Н. Э.

Исторический труд Евтропия, известный под условным заглавием «Breviarium ab urbe condita» («Краткая история от основания города») занимает несколько особое место среди других исторических трудов о Римском государстве, написанных на латинском языке.

Прежде всего он поражает нас своей сжатостью при очень большой насыщенности содержанием. Выделяет его среди других аналогичных работ сравнительно хорошая сохранность, в то время как другие исторические труды были в значительной части утрачены (у Ливия из 142 книг сохранилось 35, у Тацита — неполных 14 из 30, у Аммиана Марцеллина — 18 из 31). Далее, в этом труде изложение доведено от основания Рима до 363 г. н.э. т.е. охватывает 1117 лет непрерывных событий. Наконец, это единственный из дошедших до нас исторический труд, излагающий, хотя и поверхностно, ход событий в течение III в. и более половины IV в. н.э.

Все эти обстоятельства привлекают наш интерес к этому историческому произведению, в отношении которого, с точки зрения источниковедения, много остается еще не выясненным. Так, например, совершенно неясна для нас личность самого историка. Если нам известны приблизительное время написания его «Краткой истории» и основная задача, стоявшая при этом перед историком, то совсем недостаточно проанализирован его труд в научной буржуазной литературе с точки зрения его идеологии и концепции и совершенно еще отсутствуют работы такого рода в трудах советских историков.

Таким образом, на настоящий скромный труд выпадает задача положить начало такого рода исследованиям.

* * *

Интересна судьба «Краткой истории» Евтропия.

Вероятно, еще при жизни самого историка (предположительно в 380 г.) его труд был переведен на греческий язык Пеанием; перевод этот сохранился почти полностью 1 и подвергся исследованию 2. [53]

Сопоставление перевода с дошедшим до нас текстом самого Евтропия показывает некоторые несоответствия: перевод сделан очень (вольно и скорее является пересказом подлинника. То же приходится сказать и о другом известном нам переводе, сделанном в VI в. Капитоном 3.

«Бревиарий» Евтропия рано приобрел большую популярность. На него ссылаются историки ближайших к нему IV, V и VI вв. Аврелий Виктор, Иероним, Орозий, Августин Аврелий, Кассиодор, Иордан, Беда и др. Когда в VIII в. Павел Диакон, исполняя желание дочери короля лангобардов Дезидерия Адельперги, принялся за написание исторического произведения, он положил в основу его «Бревиарий» Евтропия и продолжил его, сохраняя стиль и манеру изложения; написав шесть книг, он довел свое повествование до 553 г. В дальнейшем труд Павла Диакона был продолжен около 1000-го года Ландольфом Сагакс (Sagax), доведшим рассказ до событий 806 г. (при императоре Льве VI) 4. Приложили к нему руки и другие писатели, переписчики и комментаторы, так что текст Евтропия оказался затерянным среди позднейших добавлений.

За очищение основного текста от этих добавлений принялись только в XVI в., в процессе подготовки рукописей к печатанию. Так, в 1552 г. издатель Шоонховен (Schoonhoven) в Базеле впервые пытался опубликовать подлинный текст «Краткой истории» Евтропия 5. Полного успеха он в этом не достиг, и в следующем, 1553 г. ту же задачу поставил перед собой издатель Винет (Vinetus) 6: он уменьшил число позднейших вставок к тексту Евтропия с девяти (у Шоонховена) до четырех. В 1590 г. история Евтропия была помещена в греческом переводе в серии Сильбурга (Sylburg) «Romanae historiae Graeci auctores minores» 7. Кроме того, находим мы его «Бревиарий» среди «Monumenta Germaniae historica» между 500 и 1500 гг.

Наряду с печатными экземплярами продолжали существовать многочисленные рукописи, хранимые в разных библиотеках.

В течение XIX в. текст Евтропия много раз издавался по той или другой рукописи, но только в 1879 г. вышло «Editio maior» под редакцией Дройзена, использовавшего труды Моммзена. В этом издании текст был снабжен обильным критическим аппаратом и издан параллельно с греческим переводом и добавлениями Павла Диакона и Ландольфа и, по-видимому, совершенно очищен от посторонних добавлений 8. Заслуга Дройзена в этом деле велика, но им, конечно, не сказано последнего слова. Его сотрудники и ученики продолжали его исследования. В 1901 г. один из них, Рюль (Ruehl) выпустил в составе Библиотеки Тейбнера новое издание текста Евтропия, предпослав ему предисловие, для которого, использовал некоторые данные, оставшиеся не отмеченными в издании Дройзена 9. Здесь же даются более полные сведения о рукописях, собранные товарищами Рюля по работе Гартелем и Гандерманном.

Одним из самых древних среди сохранившихся до нашего времени списков является так называемый codex Parisinus 7240 (II), [54] относящийся к X-XI вв. Подробное его описание заимствуем из йенского журнала: «Весь он написан одной рукой, размер листов 236 X 338 мм. в нем. 40 занумерованных и сплошь исписанных листов; кроме того, в конце имеются два белых листа без номера, пришитые переплетчиком; перед первым листом тоже есть пустые листы такого же происхождения. На каждом листе по 41 строке. Нумерация сделана теми же чернилами, какими написана вся рукопись. На 40-м листе внизу рукопись Евтропия обрывается на словах его IX книги, гл. 8-й, § 1 Нумерация такова: на 8-м л, — X, на 16-м — XI, на 24-м — XII и т. д„ она показывает, что текст Евтропия входил в состав какого-то большого сборника. Есть и другая нумерация, сделанная более бледными чернилами, примерно XVI в.: на 1-м листе — 1, на 9-м — II и т. д.; той же рукой внизу на 1-ой странице написано: «Frontini Strategematica, Eutropii Breviarium». Таким образом, в сборнике на первых листах (1-25 стр.) было написано сочинение Фронтина, а на последующих (25-40 стр.) «Краткая история» Евтропия (нумеруются листы, сложенные в четверки, т. е. по 8 страниц в каждом). Конец рукописи Евтропия был утрачен, несомненно, до XVI в., последние страницы (39-40) сильно потерты. Они имеются в другом парижском списке — Parisinus 5802 (II), отнесенном к XII в.» 10.

Не бесплодными оказались и произведенные Рюлем совместно с Дройзеном сопоставления списков Петербургского — Pеtropolitanus (Dubrowskianus) от IX в. (Д), бывшего раньше частью списка Philippicus 1885 и 1896 11 и, хранящегося в Эрмитаже, со списком collegii Lindunensis XII в. (А), хранящимся теперь в Оксфорде, и со списком Harleianus 2729 (Н), тоже XII в., который содержит в себе полный текст Павла Диакона (текст Евтропия только до кн. II, гл. 7).

С разрешения заведующего Баварской библиотеки в Мюнхене Рюль использовал также текст издания Винета, передающего некоторые чтения Бордосского кодекса (cod. Rurdigalensis).

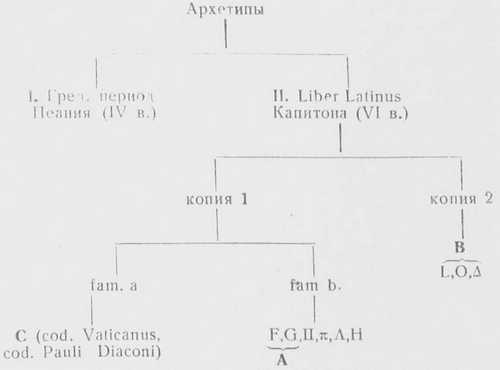

В результате своих исследований Рюль пришел к убеждению, что уже в IV в. долгое время существовало два списка; оба они были испорчены, но не всегда на одних и тех же местах и не одинаково. Одним из списков, по-видимому, пользовался Пеаний для своего перевода на греческий язык; из другого составился Liber Latinus, переведенный Капитоном в VI в., от него произошли все известные нам списки. Однако тщательные исследования приводят к убеждению, что в роли архетипа выступал не непосредственно Liber Latinus, а две, сделанные с него копии, не во всем сходные между собой. В одной из них (I) предполагаются вставки из сочинений других писателей, в другую (II) внесено много поправок, ничем не оправданных. Эта последняя копия была архетипом, из которого в позднейшее время произошли списки, известные теперь под названием Lugdunensis Batavus (L) и Andumarensis. В совокупности они составляют класс, обозначенный Дройзеном литерой О (из St.-Omer) и Рюлем — литерой В. От копии I произошел класс списков, в свою очередь делящийся на две семьи: одна из них состоит из списков Ватиканского 1860 и того, которым в свое время пользовался Павел Диакон. Вся эта семья условно обозначена литерой С. Другую семью составляют списки: Фульдский (Fuldensis), Сильбурга (F) и Готский (Gothanus, G), а также упомянутые уже списки — Parisinus 7420 (П), Parisinus 5802 (π), [55] Lindunensis (Δ) и Harleianus (Н). Тексты, совпадающие в списках G и F, Дройзен и Рюль обозначили литерой А. Особое положение занимает список Δ (Petropoli). О нем Моммзен сказал, что он варварски испорчен тем не менее часто превосходит качеством списки L и О. Таким образом, его правильнее всего включить в класс В. Соотношение списков и архетипов можно представить в виде следующей схемы:

Рюль в своем издании 1901 г. взял за основу предполагаемый архетип Λ и отступал от него только в тех случаях, когда он расходился со списками В, С, П, Λ и Δ. Но таких мест оказалось немного. Сведения из истории и логика подчеркивают достоинства текста в списках класса В. Но все же для дальнейших исследований остается еще много нерешенных вопросов. В своем издании 1901 г. Рюль поставил в скобки то, что, по его мнению, следует вычеркнуть, как чуждое подлинному тексту Евтропия; курсивом напечатал то, что считал нужным добавить; звездочками показал места лакун.

Судьба «Истории» Евтропия не будет освещена до конца, если не упомянуть об использовании ее в качестве школьного учебного пособия. Начиная со второй четверти XIX в. стали появляться издания «Краткой истории» Евтропия ad usum scholarum. Инициаторы этих изданий объясняли свой замысел тем, что язык Евтропия очень прост, ясен и даже изящен. Поскольку, однако, указанные положительные качества его языка могут быть взяты под сомнение и к тому же их определения очень расплывчаты (например, изящество языка), есть все основания предполагать и другие причины использования «Истории» Евтропия для чтения учащихся в начальном курсе латинского языка в школе. В «Истории» Евтропия совершенно отсутствуют события социальной борьбы или народного недовольства или даже социальных преобразований. Весь процесс исторического развития Римского государства представлен или как ряд удачных войн и территориальных приобретений или как последовательная смена правителей, неизменно расширявших пределы империи и усиливавших ее мощь.

Внушение учащимся представления о таком именно ходе истории Римского государства вполне соответствовало режиму реакции, [56] утвердившемуся по всей Европе при Меттернихе. Действительно, нам известны школьные издания «Истории» Евтропия немецкие, английские, голландские, португальские и др. Выпускались школьные издания сочинения Евтропия и в России. Одним из первых было издание 1845 г. 12. Перевод «Краткой истории» Евтропия на русский язык был сделан единственный раз Семеном Воронцовым в 1759 г. 13.

Буржуазная наука в течение XIX в. уделила достаточно внимания Евтропию и его «Бревиарию». Чаще всего исследовались вопросы о личности автора и об источниках его сочинения. Однако, несмотря на все усилия исследователей, вопросы эти остались неразрешенными. Имя «Евтропий» было широко распространенным в древности, у многих авторов встречаются упоминания об Евтропиях, но какие из них относятся к автору «Краткой истории» — неизвестно.

Среди писем Симмаха конца IV в. есть целый ряд адресованных какому-то Евтропию (III, 46-53). Редактор и комментатор этих писем О. Seeck предполагает, что это интересующий нас историк, потому что в одном из писем есть такие слова, обращенные к адресату: «Но это мы предоставляем для исследования прежде всего тебе, в стиле которого проявляет себя Минерва» 14. Но это только предположение. Мы не знаем ни о каких других сочинениях Евтропия, кроме его до крайности сжатого «Бревиария»; едва ли могли относиться упомянутые слова Симмаха к литератору, ничем другим себя не зарекомендовавшему.

Другой автор IV в. — Либаний — не раз упоминает в своих письмах некоего ритора Акакия, у которого был племянник и ученик Евтропий 15. Тот ли это, который нас интересует? Неизвестно. У Аммиана Марцеллина говорится об обвинении и оправдании некоего Евтропия, проконсула Азии в 370 г. 16 Сик предполагает, что это и есть автор «Бревиария»; другой исследователь — Пирогов, написавший диссертацию об Евтропии 17, не согласен с этим мнением.

Моммзен, на основании слов римского грамматика VI в. Присциана «id etiam Eutropiius confirmat, dicens...» («это утверждает и Евтропий, говоря...»), приходит к мнению, что у историка Евтропия, кроме «Бревиария», были какие-то другие сочинения 18.

Участие в изучении вопроса о личности Евтропия таких солидных буржуазных ученых, как Моммзен, Сик, Дройзен и др., которые не пришли ни к какому общему мнению, доказывает недостаточность материала и потому бесплодность этой проблемы.

Совершенно не освещенной является и биография самого Евтропия. В этом отношении приходится довольствоваться в качестве источников только тем, что можно извлечь косвенным путем из самого его сочинения. А из него мы узнаем только, что Евтропий принимал участие в восточном походе Юлиана 363 г., что он был приверженцем [57] этого императора 19 и что он сам оставался язычником. О последнем свидетельствует полное равнодушие историка к христианству и к его судьбе, он упоминает слово «христиане» на протяжении всей своей истории всего один раз, когда говорит, что Юлиан преследовал христиан, не доводя, однако, своего преследования до кровопролития. Еще одно доказательство о языческом миросозерцании Евтропия находим мы в eгo характеристиках императоров IV в.: говоря о их смерти, он неизменно заканчивает характеристику каждого словами: «inter Divos meruit referri» («заслужил причисление к богам»). Это у него сказано как об императорах-язычниках, обычно обожествлявшихся после смерти, так и об императорах-христианах, как например о Константине, принявшем христианство в последние дни своей жизни, о Констанции II, хотя он и был ревностным приверженцем христиан ства, и о других 20. Наконец, из посвящения всего труда императору Валенту мы узнаем, что он был при нем magister memoriae, т. е. как бы «управляющий делами» в нашем понимании.

Только эти сведения можно признать достоверными, все остальные относятся к числу предположений: что он будто бы был эпистолографом Константина, что он в то же время был противником Константина, что он был проконсулом Азии и т. п.

Такими же бесплодными оказались и исследования об источниках «Истории» Евтропия.

Трудно себе представить, чтобы историк, который в IV в. пишет историю Римского государства от самого основания г. Рима, оставил без внимания такие исторические труды, как 142 книги Ливия, 30 книг Тацита, «Биографии цезарей» Светония, книги Веллея Патеркула, Флора, 80 книг «Истории» Диона Кассия и много других. Но, располагая столь обильными источниками, Евтропий всю историю Римского государства до 363 г. н. э. включительно изложил сжато в десяти книгах. Поэтому бесплодными кажутся споры, была ли история Тита Ливия основным его источником, что утверждали Вагенер, Дройзен, Эуманн, Якоби и др., или наряду с этим был у него какой-то еще, неизвестный нам, побочный, Nebenquelle, на чем настаивал Пирогов, доказывавший это в своей диссертации 21. Участвовавший в этой дискуссии Моммзен еще раньше высказал мысль, что источником Евтропия был не подлинный текст истории Ливия, а его переложение (Auszug aus Livius), но опять-таки неизвестно, когда и кем составленное 22. Точно так же возник среди исследователей спор относительно того, в какой степени использовал Евтропий при описании периода империи труд Светония, хорошо нам известный, и другие труды, до нас не дошедшие, черпал ли он непосредственно из сочинений этих авторов, или было какое-то сокращенное переложение, которым он предпочтительно пользовался.

По поводу этого хочется отметить, что в 70-х и 80-х годах XIX в. текст «Истории» Евтропия еще не был в точности установлен до издания Рюля 1901 г.; даже большое издание Дройзена 1879 г. не ска зало по этому вопросу своего последнего слова. Какие бы ни высказывались предположения об использовании Евтропием каких-то не дошедших до нас и не известных нам источников, как например пересказов Ливия и Светония, «Семейной хроники» Константина, «Каталога [58] кончин цезарей» и т. п., они останутся только предположениями, спорить по поводу их бесполезно. Наконец, чрезвычайная сжатость изложения у Евтропия весьма редко наводит на вопрос: «Откуда он это взял?». Скорее, наоборот, вспоминая изложение тех же событий у других писателей (например, у Ливия — событий из периода борьбы патрициев и плебеев, или у Светония — о деятельности Цезаря или Августа), мы, естественно, задаем себе вопрос: «Почему же он ничего не говорит об этом?» (например, о братьях Гракхах).

Можно сделать предположение, что часть рукописи Евтропия пропала, именно та, где была дана характеристика Цицерона, Цезаря. Августа и других выдающихся деятелей периода перехода к принципату, ибо чем же объяснить отсутствие их при наличии характеристик последующих правителей империи III-IV вв. н. э., гораздо менее значительных по своей роли в судьбе Римского государства, к тому же при наличии таких источников, как биографии не только Светония, но и Плутарха. В основном при чтении «Бревиария» Евтропия возникает не вопрос об источниках, а о критерии, руководясь которым, он одни материалы отбирал из имевшегося перед ним источника, другие опускал.

За последнее время буржуазных работ об «Истории» Евтропия опубликовано было немного. В журнале «Humanitas» (№ 2 за 1948 г.) опубликовано исследование Гонзальвеса (R. Goncalves) по поводу выражения в посвящении Евтропия «tranquillitas vestra» как обращения к императору Валенту. Исследователь приходит к выводу, что такого титула римских императоров мы больше нигде не находим («A expresso «tranquillitas vestra» de um paddo de Eutropio»), В серии «Hist. Aug.» опубликована работа Манрольда (M. Manrold. Ausgewahlte Kapitel aus der Vita Severi Alexandri und die Frage der Eutropbenutzung in ihr 1947). Работа Мальковати (E. Malcovati. Le tradution greche di Eutropio, 1946) посвящена характеристике греческого перевода «Истории» Евтропия. Эти последние работы посвящены тоже лишь частным вопросам.

Интерес советского историка при таком состоянии исследований о Евтропии направлен прежде всего к вопросу о его критерии при отборе исторического материала, ибо историк Евтропий представляется нам прежде всего деятелем IV в. Мы не будем включаться в споры буржуазных исследователей о том, насколько точны сведения Евтропия по географии и хорошо ли он знал свою отечественную историю и почему ошибался в хронологии. Мы больше заинтересуемся задачами, стоявшими перед нашим историком, и тем, как он сам их понимал и как выполнил.

Только в Бамбергском списке имеется перед текстом Евтропия посвящение всего его труда императору Валенту (363-375 гг.), из которого мы узнаем, что Евтропий написал свою историю по желанию (ex voluntate) Валента. Там же он в льстивой форме указывает, что целью его труда, в который он включил не только последовательный ход событий, но и славные дела принцепсов, было доставить Валенту свидетельство, что сам он следовал в управлении государством славным их примерам раньше, чем прочел о них в книге.

Но за этими льстивыми (Ьразами видна и истинная причина данного Евтропию поручения. Династия Константина вымерла; верховная власть, естественно, должна была перейти к полководцам, выдвинувшимся своими воинскими успехами; легко могли повториться еще не забытые смутные времена, когда августы и цезари, случайно [59] возносившиеся на вершину власти, быстро с нее падали. При таких условиях не вкладывалось никакой традиции, невозможна была никакая преемственность между монархами. Вполне понятно было желание новых правителей узнать прошлое из истории государства, которым они собирались управлять, чтобы прочнее занимать доставшееся им высокое положение. Читать древних авторов они не умели и не имели на то времени. Нужно было какое-то пособие, предельно краткое и выразительное. Таковым и должна была быть «Краткая история» Евтропия, его «Breviarium».

Общее направление всего исторического повествования Евтропия становится ясным уже из первой фразы первой главы первой книги. Оно сводится к выяснению того, каким образом Римское государство, самое маленькое при своем основании, превратилось в самое большое, какое только помнит человечество 23. Тут же время основания Рима хронологически определяется по греческому исчислению времени, именно как третий год шестой олимпиады, или как 394 год от разрушения Трои; указан даже календарный день основания — XI Kal. Maii, т. е. 21 апреля. Евтропий принимает легендарное происхождение основателя Рима Ромула и его брата-близнеца Рема от незаконной связи Реи Сильвии с богом Марсом, но о волчице, вскормившей близнецов, умалчивает.

Из событий царского периода его интересуют вопросы династического характера, а также последовательные присоединения к Риму отдельных холмов и окружавших Рим маленьких городков. Из всех мероприятий и реформ, приписываемых традицией и легендой Сервию Туллию, о чем даже в Perioche к первой книге Ливия сказано: «populum in classes divisit» («разделил народ на классы»), Евтропий говорит только о первой проведенной в Риме переписи, выявившей 83 тыс. римских граждан в самом Риме и на его полях. В качестве итога всего 243-летнего управления семью царями сказано, что Рим распространил за это время свою власть на 15 миль (sic!).

Рассказывая последовательно о попытках изгнанных Тарквиниев вернуть себе власть в Риме, Евтропий упоминает о первом диктаторе Тите Ларции и высказывает такие соображения: «Нельзя указать никакого другого более близкого сходства, как древняя диктатура и та власть, которой теперь (в IV в.) обладает Ваше Пресветлое миролюбие, особенно после того, как Октавиан Август, о котором мы скажем позже, и еще до него Кай Цезарь правили под именем диктатуры, пользуясь ее почетом» 24. В этих словах ярко выразилась целевая установка всего труда Евтропия: доказать преемственность власти автократоров IV в. через Августа и Цезаря от древней диктатуры, власти чрезвычайной, избирательной от народа и спасительной для Римского государства.

События внутренней, социальной жизни Рима Евтропия совсем не интересуют. О событиях 494 г. до и. э. он говорит: «Римский народ поднял восстание, потому что якобы притеснялся сенатом и консулами. [60]

Тогда же Тогда же он сам избрал себе народных трибунов, как бы своих судей и защитников, которые могли бы обеспечить ему безопасность от сената и консулов». Таким образом, широкое народное движение, приведшее к учреждению должности народных трибунов, так глубоко проанализированное в повествовании Ливия, здесь сведено к некоему административному мероприятию: замене плохих судей лучшими.

В дальнейшем повествовании мелькают имена героев: Кв. Марций (Кориолан), неизвестно за что изгнанный из Рима, снявший осаду родного города по просьбам матери Ветурии и жены Волумнми; 300 знатных представителей рода Фабиев, пошедших воевать с Вейями; Л. Квикций Цинциннат, избранный в диктаторы, чтобы выручить римское войско из неизвестно чьей засады; 10 консулов, получивших название децемвиров, почему-то избранных вместо двух; один из децемвиров Аппий Клавдий во второй год власти выявил свои преступные замыслы по отношению к дочери ветерана войны с латинянами Вергиния, который убил свою дочь, чтобы избавить ее от позора, и поднял народ, в результате чего децемвиры лишены были власти (о записи XII таблиц законов ни слова!). Затем мелькают Эмилий Мамерк, разбивший соединенные силы врагов Рима: фиденатов, вейентов и вольсков, и Фурий Камилл, победитель вейентов и фалисков, сначала обиженный несправедливым подозрением его в корысти, впоследствии изгнавший галлов и удостоившийся за это имени второго Ромула. Мимоходом отмечено, что население Рима возросло в 295 г. до 117 319 человек.

Таково в основном содержание всей первой книги. Невольно напрашивается сопоставление такого повествования о раннем периоде римской истории с рассказом Тита Ливия, о котором буржуазные исследователи, в том числе Моммзен, спорили, был ли он основным или побочным источником — Hauptquelle или Nebenquelle — для Евтропия.

Из одного этого сопоставления сразу становится понятным, какой именно принцип положен в основу отбора материала. Рассказ Ливия проникнут республиканским демократическим духом и показывает нам многих героев из народа, совершавших патриотические подвиги, как например братьев Горациев, Горация Коклеса, Муция Сцеволу, отважную девушку Клелию, вошедшего в традицию примирителя Менения Агриппу и многих других, и вместе с тем развертывает обширный план народной жизни, борьбу за права, за землю. У Евтропия ряд исторических фигур состоит исключительно из представителей власти: сначала это цари, присоединяющие к Риму один за другим семь его холмов, возводящие стены и строящие водопроводы, цирк, храмы, потом это консулы и особенно диктаторы, обладающие властью, служащей прообразом будущей власти римских автократоров. Народ, его борьба, его герои отсутствуют.

Такая же установка проявляется и в изложении последующих событий. Период конца V и всего IV в. по справедливости можно охарактеризовать как период распространения власти Рима на всю Италию. Но вместе с тем он был периодом превращения узкого союза латинских общин в крупную державу, располагавшую большими военными силами не только сухопутными, но отчасти и морскими. Параллельно с ростом римского могущества происходил и процесс внутреннего развития и укрепления экономической базы и вместе с тем усложнения политического строя. Требования плебеев в результате борьбы их с патрициями находили все большее удовлетворение; обострялись противоречия классового характера между полноправными римлянами [61] и полноправными латинянами, потом италиками, развивались торговые связи.

Но рассказ Евтропия не охватывает всех сторон этого сложного процесса, его внимание сосредоточено главным образом на росте военного могущества Римского государства. Он упоминает о всех войнах этого периода, называет славных победителей, не забывает упомянуть и неудачах римлян, например в морских сражениях при морских бурях, и Кандинском ущелье и т. д. При этом он не упускает ни одного случая назначения или выборов диктатора, ни одного триумфа. Он последовательно указывает все результаты очередных переписей населения, показывающие непрерывный и усиленный рост как общего числа жителей, так и числа римских граждан. По случаю переписи 404 (350) г. и доведения численности римской армии до 10 легионов из одних римских граждан он патетически восклицает: «При малых все еще размерах Римского государства такая, однако, была воинская доблесть!» 25.

При упоминании переписи 488 (266) г. Евтропий говорит, что по данным в Риме стало 292 334 граждан, несмотря на то что с самого основания города не прекращались войны. Описывая войну с Пирром, Евтропий приводит Вошедшие в отечественную римскую традицию, (будто бы произнесенные Пирром после первой его битвы с римлянами слова, что если бы он располагал подобными воинами, то мог бы стать владыкой всего мира, а также слова посла царя Кинеаса, побывавшего в римском сенате: «Я видел отечество царей» («Regum patriam vidi»).

Не раз упоминает историк о слонах, примененных в войне врагами Рима, и о преодолении этого угрожающего им боевого средства. Отражена в рассказе Евтропия и прославленная строгостью дисциплина и непререкаемость распоряжений начальника. Из многочисленных примеров, сохраненных в исторической традиции, он приводит только один случай, когда Фабий Максим, ослушавшийся запрещения облеченного властью диктатора Папирия Курсора, вступил в бой с противником и, несмотря на свою победу, был осужден на смертную казнь, однако был спасен расположением народа и солдат в 430 (324) г. Святость религиозных санкций показана на примере Клавдия Пульхра, проигравшего сражение, начатое им вопреки неблагоприятным ауспициям в 503 (251) г.

При изложении хода первой Пунической войны Евтропий не только не дает никаких сведений о противнике римлян Карфагене, но редко даже употребляет название «пунийцы», или карфагеняне, чаще дает им презрительное наименование Afri. Война в Сицилии определяется как война с царем Гиероном.

Интересна тенденция Евтропия связывать, где только можно, историю Рима с историей Греции. Так, например, без видимой связи по содержанию с событиями 425-433 гг. от основания города историк говорит, что в это же время Александр Македонский основал Александрию. К событиям 461 (293) г. вследствие неправильного исчисления времени также неожиданно отнесено прибытие в Рим посольства от Птолемея и заключение с ним договора о дружбе (обычно это датируется 479 (275) г.). К 496 (258) г. отнесено поражение, [62] нанесенное римскому полководцу Регулу лакедемонянином Ксантиппом, призванным карфагенянами себе на помощь.

В описании второй Пунической войны Евтропий, следуя своему обычному приему изложения, ни на чем подробно не останавливается и перечисляет последовательно один за другим удачные и неудачные моменты этой грандиозной борьбы Рима с его непримиримым соперником. Создается довольно ясная картина первоначальных поражений римлян и последующих их успехов в последней трети периода войны, причем перелом в ходе войны объяснен успехами римлян в Испании, хотя и доставшимися им дорогой ценой потери прекрасных полководцев — двух братьев Сципионов старшего поколения. Показателем этого перелома явилось возвращение к союзу с римлянами многочисленных италийских общин и городов, отпавших от Рима и перешедших к союзу с Ганнибалом после первых неудач римлян. Ясно показана стойкость как той, так и другой стороны, причем Римское государство, возглавлявшее народы Италии, показано более стойким. Карфагенская империя, не сумевшая удержать за собой ни соседнего в Африке царства Нумидии, ни отдаленных своих провинций на островах Сицилия, Сардиния и Корсика и в Испании. Но Евтропий более склонен объяснить удачный для Рима исход войны исключительными, даже, как ему кажется, божественными качествами Сципиона.

Нигде Евтропий не забывает о международных связях Рима Он говорит о посольстве в Египте, о договоре дружбы с Филиппом Македонским, решившимся после своего поражения в войне с римлянами изменить свою политику, о договоре Рима с царем Атталом в Азии. Отметил Евтропий и исключительное, никогда ранее не виданное в Риме событие: после поражения при Каннах римляне отпускали на волю своих рабов и принимали их в солдаты.

При описании восточных войн с Филиппом Македонским, Сирией, Антиохом, с царем Персеем Евтропий приводит еще больше имен консулов, полководцев, царей и царьков. В результате всех описанных здесь побед римского оружия римская держава представляется самой мощной, она вносит рознь в среду восточных монархов, заставляет некоторых помогать себе, других разбивает поодиночке. Рим выдвигает условия договоров, направленные к тому, чтобы лишить противников всякой самостоятельности. Вместе с тем проявляются жесты великодушия по отношению к народам, подвластным восточным царям: бремя их податей облегчается вдвое, чтобы всем было ясно, что римляне воюют не из корысти, а ради справедливости (кн. IV, гл. VII)

Непрерывным рядом следуют победы римлян: разрушен Карфаген, разрушен Коринф; поводом к последней расправе послужило оскорбительное отношение коринфян к послам римского народа. Не обходится дело без жеста великодушия и при разрушении Карфагена. Новый герой, внук знаменитого Сципиона, молодой Сципион (которому не дается у Евтропия имени Эмилиана), внушающий всем страх и уважение, возвращает городам Сицилии, Италии и Африки все украшения, которые были у них взяты раньше Карфагеном.

Ярко описана судьба Вириата, в течение 14 лет разжигавшего войну против Рима в Испании. Он был пастухом, потом главарем разбойников, наконец вождем народа. Когда убийцы потребовали у консула Цепиона награды, тот сказал им: «Римляне никогда не одобряли убийства полководца его солдатами» 26. [63]

Не забыл Евтропий упомянуть, как во время затянувшейся войны с Нуманцией вынужденный согласиться на позорный мир Манцин был обратно выдан врагам, так как его условия мира с Нуманцией не были приняты сенатом. Упомянуты появившиеся на Востоке самозванцы: Лже-Филипп и Лже-Персей, упомянут Аристоник, борьба с которым дорого стоила римлянам: в ней позорно погиб великий понтифик Л. Красс и Перперна. Упомянуты походы Катона, не всегда удачные, и Сципиона Назики, братьев Метеллов и др. Тут же изложен ход войны с Югуртой.

Наряду с этим внутренняя жизнь Рима осталась не освещенной. Ничего не сказал Евтропий о деятельности Сципионов в мирное время, о превратности судьбы Старшего Африканского, о Катоне как о цензоре, ни разу не упомянуты Гракхи, нет ничего, разумеется, и о восстании рабов в Сицилии.

Целая книга (пятая) посвящена войнам с кимврами и тевтонами, так называемой союзнической войне, войне с Митридатом и, наконец, гражданской войне между сторонниками Суллы и Мария. Здесь, так же как и раньше, Евтропий описывает исключительно военные действия. Борьба Мария и Суллы трактуется только как личное соперничество двух претендентов на командование армией на Востоке. Ничего не говорится ни о реформах Суллы, ни о новом составе армии Мария, ни о партиях, группировавшихся вокруг этих вождей, ни о проскрипциях; зато отмечены все семь консульств Мария.

События на Востоке описаны тоже как выступление Митридата, мстящего своим личным врагам. Довольно много дается сведений о действиях на различных военных театрах в Малой Азии, Греции, Италии, Сицилии, Африке.

Заканчивая свое повествование о войнах упоминанием о двух триумфах: Суллы над Митридатом и 24-летнего Помпея над марианцами в Африке, Евтропий несколько неожиданно говорит: «На этом закончились две весьма тяжелые войны: италийская, иначе еще называемая союзнической, и гражданская; обе они велись в течение десяти лет» 27. Затем исчисляются общие потери: всего погибло свыше 150 тыс. человек, среди них 24 консулара, 7 преториев, 60 эдилов, около 200 сенаторов.

Изложение событий от 80 до 44 г. до н. э. хорошо характеризуется первой же фразой VI книги: «После того как Сулла в консульство Эмилия Лепида и Квинта Катула установил порядок в государстве, разгорелись новые войны: одна в Испании, другая в Памфилии и Киликии, третья в Македонии, четвертая в Далмации» (VI, 1). В центре внимания опять только войны. Отмечаются успехи римского оружия: то, что консул Сервилий первый из римлян перешел Тавр, Лукулл с 18 тыс. войска разбил армию Тиграна в 700 тыс. человек. Называются все походы Помпея, упоминается его великодушие, проявившееся при победе над Сирией в том, что он дал свободу городу Селевкии и вернул заложников Антиохии. Подробно перечисляются все полученные полководцами триумфы.

Внутренняя история Рима, полная за указанный период времени важнейшими для судьбы республики событиями, отражена в беглых замечаниях о том, что консул Эмилий Лепид, коллега Катула, пытался поднять гражданскую войну, которая, однако, была подавлена в [64] течение одного года (VI, 5); что 74 гладиатора, бежавшие из гладиаторской школы, под предводительством Спартака, Крикса и Эномая начали ожесточенную войну, подобную войне Ганнибала, стоившую жизни многим римским полководцам и консулам, что она закончилась на третий год после победы над рабами Лициния Красса (VI, 7); что Л. Сергий Катилина знатного рода, но преступного нрава, составил заговор против отечества (ad delendam patriam, VI, 15). Поражение Красса при Каррах Евтропий объясняет «тем, что Красс вступил в сражение вопреки предзнаменованиям; чтобы сгладить тяжелое впечатление, Евтропий тут же сообщает о победе Кассия над парфянами на обратном пути с этого похода.

Вся деятельность Юлия Цезаря представлена как военная, завоевательная, преимущественно победоносная, с незначительными иногда неудачами. Пребывание Цезаря в Галлии исчисляется в 9 лет. Это скорее всего небрежность автора, ему, по-видимому, казалось, что в таком кратком пособии по отечественной истории точность хронологических данных не имеет большого значения, — едва ли это ошибка в источнике, тем более что у Евтропия ошибочно дается много дат, например убийство Цезаря относится им к 46, а не к 44 г. Но особенно подчеркивается значительность побед Цезаря. Исчисляется в квадратных милях приобретенная им территория, указывается, что дань, которой он обложил галлов, составляла 40 млн. сестерциев ежегодно.

Переходя к описанию гражданской войны, Евтропий не может удержаться от патетического восклицания: «Затем последовала и гражданская война, вызывающая проклятия и слезы, которая помимо бедствий в результате сражений принесла еще и перемену в судьбе римского народа» 28. Зачинщиком войны наш историк считает Цезаря: это он потребовал нового консульства и безусловного себе подчинения, он двинул войско с севера на Рим. Еще раз отступает Евтропий от чисто делового описания событий, подойдя к Фарсальской битве. «Никогда раньше, — восклицает он, — не собиралось столько римского войска в одном месте и не имело лучших полководцев; оно легко могло бы покорить весь мир, если бы было направлено против варваров». Но историк наш допускает здесь явный анахронизм и несомненно думает не о варварах времен Фарсальской битвы, а о современных себе, борьба с которыми в IV в. окончилась на его глазах крупной неудачей (в 363 г.). Ни о реформах Цезаря, ни о направлении его политики, ни о собиравшейся вокруг него партии Евтропий ничего не говорит. Убийство Цезаря объясняется как естественный ответ на его заносчивость по отношению к сенаторам.

Характер изложения меняется, как только автор переходит к истории принципата. Во введении к периоду принципата Евтропий излагает ход гражданской войны после убийства Цезаря. Надо отметить, что на этот раз перед нами не перечисление ряда военных действий, побед и поражений, а довольно отчетливая картина последовательных группировок сил, позволяющая проследить отдельно участие в различных союзах как Антония и Октавиана, так и сената, превратившегося из хозяина положения в жертву проскрипций.

В дальнейшем Евтропий строит свое повествование, излагая историю государства в период правления отдельных принцепсов, что вполне понятно, поскольку он свою историю пишет по поручению [65] императора Валента в IV в., когда уже привыкли связывать судьбу государства с судьбой правителя.

Особенно похвальным является его отзыв о правлении Августа. Но и в этом случае он совсем не касается его внутренней политики, ограничившись общей оценкой его правления civilissime (весьма гражданское), старательно перечисляет все территориальные приобретения, , сделанные им и от его имени, а также распространение римскою влияния на далекие страны и народы, цари которых называли свои столицы по его имени Цезареями, а сами одевались в римские тоги и переезжали на жительство в Рим. В заключение Евтропий говорит, что Август после смерти вполне заслуженно был приравнен к богам, т. е. объявлен божеством — divus. Это обычная форма похвалы у Евтропия — несомненно язычника; он не говорит этого о принцепсах, убитых насильственно или заслуживших дурную славу.

Положительную характеристику Евтропий дает также Веспасиану и Титу. О Веспасиане он говорит, что это был первый принцепс незнатного происхождения. Он наделяет его такими положительными качествами, как скромность в частной жизни, щедрость, воздержание от вымогательства, милостивость и мягкость. Историк указывает на обширные его завоевания и любовь к нему сената и народа. Может быть, этим он несколько приоткрывает завесу и над своей личностью и своими симпатиями.

Еще больше нохвал расточает Евтропий Титу. При крайней сжатости изложения он находит возможность привести несколько приписанных Титу выражений, которые вошли в традицию. Например: «Никто не должен уходить от императора печальным» («nullum tristem debere ab imperatore discedere» — VII, 21) и «Я потерял сегодняшний день, друзья!» («Amici, hodie, diem perdidi!»), произнесенные им, когда проходил день без особого благодеяния с его стороны. От себя Евтропий называет его «любовь и услада рода человеческого» («amor et deliciae humani generis»).

Вообще у Евтропия большой интерес к личностям императоров: он тщательно высчитывает время правления каждого из них и указывает возраст, в каком их застигла смерть. Последний Флавий — Домициан — им решительно порицается, но все же он дает большой перечень возведенных им в Риме построек, что ставит ему в заслугу. В дальнейших перечислениях сменявших друг друга на императорском престоле принцепсов Евтропий продолжает исчислять года от основания Рима (хотя и допускает неточности), но сохраняет республиканскую традицию уточнять года по именам консулов, не учитывая того, что полномочия консулов в это время продолжались не более двух месяцев.

Приступая к описанию правления Нервы и Траяна, он говорит, что государство Римское вступило в самое цветущее свое состояние («ad prosperrimum statum rediit»). Умалчивая о военном мятеже, вынудившем Нерву взять себе в соправители Траяна, Евтропий объясняет этот его поступок внушением богов.

Много похвал достается на долю Траяна. Подчеркивается его простое незнатное происхождение из провинции и наряду с этим его обширные завоевания, поднявшие славу римского оружия на небывалую высоту. Далее мы читаем: «Военную славу он превзошел своим управлением». Он восхваляется за простоту свой жизни, близость с друзьями, предоставление вольностей городам, за уважение к сенату, наконец за его чисто римские качества: спокойствие и [66] ровность во всех делах («nihil non tranquillum et placidum» VIII, 4) Приводятся и, будто бы подлинные, произнесенные им слова: «Я хотел бы быть для частных лиц таким императором, какого себе желал бы иметь каждый отдельный человек» 29. Но за этими словами легко узнать Панегирик Траяну, написанный Плинием Младшим. Евтропий пишет, что еще и в IV в. императоров приветствовали пожеланиями быть «счастливее Августа и лучше Траяна» («felicior Augusto, melior Traiano»).

Определенно отрицательно относится Евтропий к Адриану. Траян не хотел его усыновлять и сделал это только по настоянию свой жены, после смерти Адриана сенат отказался оказать ему божеские почести и сделал это лишь по требованию преемника его Антонина Пия Евтропий пишет: из зависти к славе Траяна Адриан упразднил завоеванные тем провинции, хотел сделать то же с Дакией, но его отговорили, ибо там было поселено много римлян для восстановления хозяйства после разорительных войн. Его личные качества определяются отрицательно: не мягкий, лично не воевавший и т. п.

Можно отметить, что при оценке императоров Евтропий руководится больше моральным обликом, а не полезностью проведенных мероприятий по управлению; его личные симпатии обличают в нем человека демократических убеждений, придерживающегося стоической философии. Поэтому весьма похвальную характеристику дает он таким императорам, как Антоний Пий и Марк Аврелий. Последнему он посвятил много внимания, рассказав подробно о всей его жизни начиная с юности. Высоко оценивает наш историк и военные успехи Марка Аврелия; особенно подробно описано, как он для пополнения казны объявил аукцион на предметы культа и на драгоценности из имущества своего личного и своей жены. Но о литературных трудах М. Аврелия Евтропий не упоминает.

Императоров, известных больше с отрицательной стороны в отношении их личных качеств, Евтропий называет врагами рода человеческого («hostis humani generis»). Такое определение он дает сыну Марка Аврелия Коммоду и одному из сыновей Септимия Севера Гете. Про Каракаллу, старшего сына Септимия, Евтропий находит нужным сказать только, что он построил в Риме бани и что сам предавался разврату.

О декрете 212 г., распространившем права римских граждан на всех жителей империи, не упоминается. Отмечена чума при Марке Аврелии.

Повествование Евтропия о периоде от 235 по 284 г., известном в историографии как период смут и разрухи, обладает значительными достоинствами. Ясно, отчетливо и с предельной краткостью излагается последовательная смена верховных правителей, присваивавших себе титулы августов и цезарей. О каждом сказано, как долго продолжалась его власть, как именно он её захватил и при каких обстоятельствах ее потерял — преимущественно, конечно, насильственным образом.

Из его «Истории» мы узнаем и о тех случаях, когда в разных областях империи одновременно появлялись несколько августов или цезарей, боровшихся между собой, свергавших друг друга. Естественно, что это ослабляло центральную власть и в этих условиях [67] усиливался нажим на границы империи со стороны варваров. Становится понятным, что эти два мира соприкасались между собой, как две направленные друг против друга пружины — ослабление одной давало возможность усиления другой. Поэтому, с точки зрения Евтропия, особенно плохими правителями были те, при которых варвары продвигались наиболее далеко, как например Таллиен и Валериан, правившие некоторое время совместно, «Их правление было почти гибельно для Рима», — говорит наш историк (IX, 7). Наоборот, отмечаются заслуги Постума, восстановившего достоинство римского оружия и римские территории на Западе, и Одената, сделавшего то же на Востоке, хотя он формально даже не был августом. Так же узнаем мы о вдове Одената Зеновия, тоже не официально, а фактически обладавшей властью на Востоке; с ней боролся Аврелиан, взявший ее в конце концов в плен. Но Евтропий, как бы из уважения к ней, говорит, что от нее сохранилось потомство в Риме до времени самого Евтропия, т. е. до конца IV в.

Большинство упомянутых в девятой книге мимолетных правителей империи были выдвинуты солдатами, поэтому среди них оказывались и люди самого низкого происхождения («obscurissime natus»), например Эмилиан или Постум. Теряли они свою случайную власть тоже преимущественно в момент солдатских мятежей. Эти обстоятельства Евтропий как бы подчеркивает, считая их, вероятно, наиболее поучительными для тех, для которых он составлял свое пособие.

В связи с указанными особенностями описываемого периода лишь немногие из августов удостоились обожествления после своей смерти. Среди них юный Гордиан, удачно воевавший на Востоке, но убитый своим соперником на обратном пути, и Аврелиан, которому Евтропий уделяет большое внимание: он построил стены вокруг Рима, устранил соперников на Востоке и Западе — Зеновию и Тетрика, построил храм солнца, собрал много денег в казну; потерю провинции Дакии он восполнил перенесением этого названия на другую территорию на южном берегу Дуная, чем была сохранена видимость прежней целостности империи. В виде исключения Евтропий рассказывает нам о хитрых кознях его приближенного раба, оказавшегося его убийцей.

Подробно сообщает нам Евтропий о времени Диоклетиана. Его основная мысль состоит в том, чтобы показать, как смуты, достигшие при начале управления Диоклетиана величайшего размаха («Во всем римском мире были мятежи» — IX, 22), были все преодолены настолько, что под старость Диоклетиан мог спокойно отойти от управления и умереть частным лицом. «Он первый придал своей власти характер царской», — пишет Евтропий. В этом сказалась двойственность самого Евтропия: признавая необходимость нового характера власти римского императора, он в то же время не скрывает своих симпатий к древним республиканским традициям.

Народная жизнь отражена в этой книге Евтропия упоминаниями, хотя и беглыми, народной чумы, бунта монетариев при Аврелиане и восстания поселян в Галлии (багаудов) уже при Диоклетиане (IX, 14 и 20). Отмечено также и всенародное празднование тысячелетия Рима в 246 г. в правление Филиппа с сыном.

Последняя, десятая книга заполнена изложением событий, живым свидетелем которых мог быть сам Евтропий или о которых он мог знать по свидетельствам людей старшего поколения. Он часто представляет борьбу за власть августов и цезарей Максимилиана, Максенция, Севера, Лициния, Константина, приведшую к окончательному [68] торжеству последнего. Евтропий, несомненно, знал его лично, но едва ли, как это думали раньше, был у него на службе в качестве личного секретаря. Евтропий не говорит о Константине ничего такого, чего не могли бы сказать люди, наблюдавшие его издали; к тому же суждение его о нем очень строгое, почти полностью отрицательное. Евтропий не скрывает пороков Константина, он говорит о перемене его характера к худшему под влиянием успехов, о его преступлениях, об убийстве сына, племянника, жены и многих друзей; если в начале управления его можно было сравнивать с наилучшими принцепсами, то в дальнейшем — уже только с посредственными. Отмечает Евтропий преданность Константина науке и искусствам и его щедрость по отношению к друзьям, а о его законодательной деятельности говорит только, что он издал много законов, но лишь некоторые из них были полезными, направленными к благу, другие же — излишними. К сожалению, он не называет конкретно ни одного из этих законов и совершенно не говорит об отношении Константина к христианам. Так мог писать историю этого времени, конечно, только язычник, далекий от вопросов религии и церкви. Разумеется, Константин, по сведению Евтропия, после смерти был назван divus, т. е. обожествлен.

Из позднейших императоров Евтропий дает более подробную характеристику Констанцию II и Юлиану. Он отмечает смуты, возникшие в империи к началу управления Констанция: предшественник его Констант убит Магненцием, удержавшим за собой ряд областей — Италию, Галлию, Африку; в Иллирии мятеж поднял Ветраний. Личность последнего интересно очерчена Евтропием: он был уже стар, всеми любим и уважаем за успехи на войне, но он был совершенно необразованный и грамоте научился только, когда был провозглашен солдатами императором. Констанций по-разному обошелся с этими двумя своими противниками: Ветрания убедил добровольно отказаться от власти, с Магненцием же Констанций боролся упорно, пока не сразил его окончательно. Был мятеж и в Риме. Там племянник Константина Непотиан захватил власть при поддержке гладиаторов. К характеристике Констанция, в общем положительной, Евтропий добавляет, однако, что впоследствии он стал подозрителен и очень ревнив к своей власти, к тому же чрезмерно доверялся своим друзьям и женщинам Со своими соперниками он предпочитал бороться хитростью и коварством; так, он хитростью убил своего двоюродного брата Галла, им же назначенного цезарем на Востоке, хитростью одолел Сильвана, возглавлявшего легионы в Галлии. На войне он успеха не имел.

Нам хорошо известен Констанций II по отзывам современника его Аммиана Марцеллина, подчеркнувшего глубокую преданность Констанция интересам христианской церкви. Евтропий ничего об этом не говорит, что еще более удивительно, нежели его умолчание о церковной политике Константина. Констанций, по свидетельству Евтропия. тоже после смерти был объявлен divus.

Император Юлиан, несомненно, пользовался наибольшей симпатией нашего историка. Евтропий сопровождал Юлиана в восточном походе и, конечно, знал лично. «Он был выдающихся качеств, говорит о нем Евтропий, — и способен был прекрасно управлять империей». Мы имеем все основания предполагать, что Евтропия сближала с Юлианом принадлежность к язычеству, а также несомненный военный гений Апостата и его преданность античной науке философии и ораторскому искусству, а также древним римским доблестям. Говоря о том, что Юлиан преследовал христиан, не доводя дела до [69] кровопролития, Евтропий вообще единственный раз упоминает христиан в своей истории.

Это очень показательно: историк, который пишет краткое пособие по истории для правительственных кругов, не находит нужным отразить в своем труде историю борьбы вокруг вопросов религии и церкви. Он считает более важными вопросы военной безопасности империи, военной силы, своеволия солдат, выдвигавших из своей среды претендентов на верховную власть. Несомненно, что сам Евтропий был далек от церкви и даже от вопросов философии, волновавших широкие круги общества и непосредственно связанных со спорами по религиозным вопросам. Он просто чиновник на службе при дворе Валента, которому пришлось управлять в восточной половине империи непосредственно после понесенного его предшественником Иовианом крупного поражения в войне с персами. Евтропий очень выразительно говорит об этом на последних страницах своей «Истории». Сказав о том, что по договору с царем персов Сапором Иовиан уступил ему некоторые римские территории, он с укором продолжает: «Чего раньше никогда не случалось, с того времени, когда почти 1118 лет тому назад было основано Римское государство» 30.

Тут же он вспоминает случаи величайшего позора римской армии в Кавдинском ущелье, в Испании при осаде Нуманции и в Нумидии во время войны с Югуртой и говорит, что ни в одном из этих случаев римляне не теряли земель («ut nihil tamen finium traderetur»). Историк высказывает мысль, что и Иовиан мог бы искупить свою вину, если бы, оправившись после поражения, стремился изменить условия договора. Непростительным для Иовиана он считает то, что он покинул театр военных действий и направился в Иллирию, опасаясь соперника своей власти: «dum aemulum imperii veretur» (X, 17).

Только благодаря милости его преемников, т. е. Валентиниана и Валента, Иовиан был удостоен посмертного возвеличивания («inter Divos relatus est»); но нам известно, что он был христианин. Однако возможно и другое предположение. Известно, что правление Валента было ознаменовано ожесточенными преследованиями ортодоксальных христиан в угоду арианам, которых поддерживал император. Не отваживаясь возражать против такой политики своего господина, несомненно ему несимпатичной, историк предпочел совсем умолчать о церковных делах и единственный раз упомянул о христианах только для того, чтобы отметить, что Юлиан — особенно почитаемый им правитель, никогда не доводил своих преследований до кровопролития. Это могло быть своего рода протестом через умолчание.

В заключение следует отметить громадное влияние, какое имела «Краткая история» Евтропия на позднейшую историческую традицию. Несмотря на многочисленные недостатки его «Бревиария»: сжатость изложения, односторонность, поверхностность, отсутствие интереса к жизни народа и т. д., именно «История» Евтропия сразу после написания была переведена на греческий язык. В лице Руфа Феста Евтропий нашел вскоре продолжателя своей истории, особенно в отношении событий на Востоке. «История» Евтропия является типичной для IV в. по характеру изложения событий «по царствованиям» сменявших друг друга монархов. Так, его систему мы видим у авторов «Historiae Augustae», у современника Евтропия Аврелия Виктора, у нескольких [70] историков-анонимов IV же века. Но именно Евтропий, надо полагать, первый по времени среди упомянутых историографов IV в., показал прием весьма краткой характеристики морального облика каждого правителя Римской империи на основе этического учения стоиков. По скольку многие положения учения стоиков были приняты христианами, это облегчило передачу этой традиции в последующие века христианской эры. А успех «Краткой истории» Евтропия среди современников объясняет судьбу его труда в последующих веках, о чем уже оказано в начале статьи.

Комментарии

1. См. Eutropius. Edit, maior Droysen. Lipsiae. 1879.

2. «Philolog». XXIX. Schulze, p. 285 и сл.

3. Eutropius. Edit, maior Droysen.

4. Ibidem.

5. Eutropius. Edit, maior Droysen. Praefacio.

6. Ibidem.

7. Ibidem.

8. Ibidem.

9. Eutropius. Breviarium ab urbe condita recogn. Franciscus Ruehl, 1901, Lipsiae.

10. «Commentationes Philologicae», vot. 1, p. 96.

11. См. сообщение Рюля в актах о-ва «Societas Ritscheliana», IV, P368 и сл.

12. Eutropius. Breviarium historiae Romanae. Ed. a B. Wdjciechowsky. Moskvae. 1845; более ранее издание «Евтропий». Очищенный текст со словарем составил Грацинский. Казань, 1837.

13. «Евтропия сокращение Римской истории до времен кесарей Валента и Валептинияна, переведенное с латинского языка Семеном Воронцовым. Печатано при императорском Московском университете 1759 года.

14. «Sed haec stilo exsequenda tibi ante alios, cui pollet Minerva, concedimus. Q. Aurelii Symmachi. Quae supersunt. Ed. Otto Seeck. Berolini, 1883, p. CXXXI1

15. Iibanius. Ep. 812, 865, 1011) Lipsiae, 1903

16. Amm. Marс. Rerum gestarum libri, 1. XXIX, 1, 36.

17. Pirogoff. De Eutropii breviarii ab u. c. indole fontibusque. Berolini, 1873.

18. Mommsen. Herm. I, 468; Droysen. Ed. m. praef., IV.

19. Eutг. Brev., 1.Х, 16.

20. Eutг. Brev., 1. X, 8, 9.

21. Pirogoff. Ор. cit.

22. Mommsen. Abh. d. Sachs. Ges. d. Wiss I. 1850, 601. HI. 1861. 552

23. «Romanum imperium, quo neque ab exordio ullum fore minus, neque incrementis toto orbe amplius humana potest memoria recordari» (I, 1).

24. «Neque quicquam similius potest dici, quam dictatura antiqua huic imperii potestati. quam nunc tranquillitas vestra habet, maxime cum Augustus quoque Octavianus, de quo postea dicemus, et ante eum C. Caesar sub dictaturae nomine atque honore regnaverint» (I, 12).

25. «Parvis adhuc Romanis rebus tanta tamem fuit virtus in re militari» (II, 6).

Две хронологические даты здесь и далее соответствуют двойному счету годов от основания Рима до н. э., в сумме они всегда равны 754.

26. «Nunquam Romanis placuisse imperatorem a suis militibus interfici» (IV. 16)

27. «Nunc finem habuerunt duo bella funestissima: Italicum, quod et sociale dictum est, et civile, quae ambo tracta sunt per annos decem» (V, 9).

28. «Hinc iam bellum civile successit exsecrandum et lacrimabile, quo praeter cala mitates, quae in proeliis acciderunt, etiam populi Romani fortuna mutata est» (VIII, 19).

29. «talem se imperatorem esse privatis, qualem esse sibi imperatorem privatus optasset (VIII, 5).

30. «Quod ante cum annis mille centum et duodeviginti fere, ex quo Romanum imperium conditum erat, numquam accidit» (X, 17).

Текст воспроизведен по изданию: Евтропий, Римский историк IV в. н. э. // Вестник МГУ. Серия IX, № 6. 1960

© текст - Соколов В. С. 1960© сетевая версия - Strori. 2025

© OCR - Ираида Ли. 2025

© дизайн - Войтехович А. 2001

© Вестник МГУ. 1960