ЧИНТУЛОВ И.

ВОСПОМИНАНИЯ ДОБРОВОЛЬЦА

I. В Старой Загоре.

5-го октября в 5 часов я прибыл в Старую Загору из Софии после утомительного двенадцатичасового пути. Это был необыкновенно изводящий, медлительный переезд. Меня страшно нервировали вечные ожидания на разных станциях, хотя, конечно, я отлично сознавал бесполезность моего нетерпеливого волнения. Все же, вероятно, наш поезд двигался скорее других, так как в нем ехали министр железнодорожных путей и полевая жандармерия, назначенная охранять главную квартиру.

Но ни присутствие министра, ни все доводы, исходящие из его пребывания, не могли уменьшить моего нетерпения и негодования на медленность движения. Я постоянно надоедал кондукторам вопросами — какая станция и много ли их еще до Старой Загоры. В ней должна была решиться моя судьба: примут ли меня в действующую армию, назначат ли в скорострельный полк? Вот вопросы, сверлившие мой мозг с самого момента объявления мобилизации. Я так боялся отрицательного ответа. [162]

Думая о причинах, могущих повлиять на решение моей судьбы, я не раз ворочался в постели или в купе вагона. Тревожен был сон мой за последние 15 суток!

Когда я в Софии был у военного министра, он очень любезно меня принял, но не взял на себя решения этого вопроса и указал обратиться в главную квартиру. Вот я и ехал туда с тревогой в сердце, боясь, что война уже объявлена, что я не успею принять в ней участия, как она прекратится, ибо кругом высказывалось мнение, что войне не дадут продлиться более двух недель.

Вот, наконец, и Старая Загора. Вокзал. Еще темно; видно несколько офицеров главной квартиры: здесь и градоначальник Софии, исполняющий теперь обязанности при главной квартире. По перрону расхаживают часовые народного ополчения с примкнутыми штыками.

Я с бьющимся сердцем смотрел в окно вагона, ожидая носильщика, но их здесь не было, и пришлось самому все вынести, так как поезд начинал маневрировать. На вокзале я едва-едва отыскал какого-то мелкого железнодорожного служащего, согласившегося за 6 франков донести мои вещи до дома. Мы прошли через сквер и вышли на площадь, на которой ночевал воловий обоз. Кое-где горели костры; около них копошились люди, слышалась болгарская и турецкая речь. Звезды начинали блекнуть и гаснуть; скоро должно было встать еще скрывавшееся за горизонтом солнце. Стало уже настолько светло, что я ясно видел лицо моего носильщика. От него я узнал, что в 8 часов утра должно состояться чтение манифеста в церкви Пресвятой Богородицы, что сам царь здесь, что он-то и будет читать манифест. Мне страшно хотелось попасть на это торжество, но как я ни старался, как ни спешил, а все же запоздал и был у церкви, лишь когда начался разъезд.

На повороте к площади от церкви Пресвятой Богородицы я встретил вереницу автомобилей; в первом, красном, ехал какой-то генерал-лейтенант в пальто с красным воротником. Сначала я не узнал сидевшего, но когда автомобиль, подъехав ближе, остановился на повороте, то я, вглядевшись, вспомнил знакомые черты полковника Савова, бывшего военного министра. Мне пришлось видеть его раньше, в 1902–1903 гг., на смотру в Сливненском лагере. Ярко встала в памяти картина: жаркое июльское утро, ослепительная белизна палаток, освещенных [163] солнцем, и группа всадников с полковником Савовым во главе. Это — сухощавый мужчина строгой наружности. О нем и тогда отзывались, как об исключительном организаторе и суровом воине.

Сейчас генерал сам управлял своим автомобилем. Он ошибся направлением, взяв от церкви прямо, вместо того, чтобы свернуть налево. Произошла задержка всех следующих экипажей, но очень скоро генерал Савов исправил свою ошибку и свернул в улицу. Лицо его было очень красно — был ли он смущен своей ошибкой или волнение пережитых в церкви минут еще не исчезло с его лица?

В закрытом моторе ехал царь Фердинанд, но с кем — я не успел рассмотреть. В открытое окно мотора я на секунду увидел склоненный вперед величавый профиль царя. За царским автомобилем потянулся ряд других со знакомыми и незнакомыми мне лицами. Толпа, заполнявшая площадь и улицы, стала понемногу расходиться, делясь впечатлениями, узнавая и сообщая о виденном в церкви. От очевидцев я услышал что царь был очень взволнован при чтении манифеста. Читал его медленно, стараясь сдержать рвавшееся наружу волнение. Присутствовавшие единогласно утверждают, что никогда не позабудут минут, пережитых под звуки взволнованного голоса царя.

Солнце порядочно уже грело, когда я подходил к воротам гимназии, занятой штабом армии. Не было еще 9 часов утра. У ворот стояли 2 часовых гвардейского полка. Меня удивило, что никто меня не остановил, несмотря на мою иностранную форму. Во дворе уже стояли автомобили прибывших из церкви Пресвятой Богородицы чинов штаба. Очутившись в коридорах гимназии, немало подивился я царившей в них тишине, немноголюдству, полному отсутствию суеты. Направо и налево двери: на иных ярлычки с названием помещающегося там отделения или секции штаба, на других такие же надписи просто мелом по желтой окраске двери. Мне стало жутко: я почувствовал себя таким одиноким здесь, где должна была определиться моя участь. Кругом чужие. И вдруг вспомнился знакомый майор, состоящий при главной квартире. Я сейчас же справился о нем у нижнего чина и узнал, что он здесь, в том же помещении, что и я. Это сильно ободрило меня и воскресило надежду на благоприятный [164] исход моих хлопот. Я велел доложить ему о моем желании повидаться с ним.

Дожидаясь желанного свидания, я задумался и неожиданно увидел перед собой какого-то генерала, который на русском языке, с несколько твердым акцентом, выразил свое удовольствие видеть меня здесь. Стал спрашивать о причинах приезда, о том, что делается в России. Кажется, я имел дело с главным интендантом, давнишним моим знакомым, которого слабо припоминал. Говорили мы недолго, так как подошедший солдат доложил, что майор ожидает меня. Я поторопился к нему, и он стал моим руководителем в главной квартире, где, собственно говоря, сам лично для меня все и устроил. В его кабинете, куда я был введен, стояли три стола, ящики с картами и находились его начальник — подполковник и его помощник. Все они очень приветливо меня встретили, а я стал с трепетом ждать, когда решится мое дело. Майор несколько раз выходил и входил в кабинет, наконец, позвал меня и сообщил, что я должен представиться помощнику начальника штаба действующей армии. Я так и сделал. Солдат доложил обо мне и я вошел в высокую продолговатую комнату в два окна. В одно из них врывались снопы солнечного света, другое же было завешено от солнца занавесью сурового цвета. На двух столах была разложена громадная карта Балканского полуострова. На третьем небольшом столике лежало удивительно незначительное для штаба действующей армии количество бумаг. Полковник стоял у карты, задумчиво склонясь над ней и рассматривая ее. Это был брюнет среднего роста. Я отрапортовал по-военному; полковник подал руку и любезно расспросил меня о моем желании. Во время разговора, бросив несколько беглых взглядов на карту, я заметил обозначенные на ней прямоугольниками болгарские силы и заштрихованными овалами — турецкие. Полковник простился со мною, обещая доложить о моем деле начальнику штаба.

Полчаса спустя, я написал рапорт последнему о зачислении меня в скорострельную артиллерию и приготовился ждать ответа неопределенное, но, конечно, значительное количество времени. Однако, уже в 5 часов дня, к моему великому удивлению и радости, я имел в руках предписание отправиться к своей части. Удивительно легко и просто! С меня не потребовали предъявления [165] каких-либо документов, никто ни усомнился в том, что я говорил....

Мне пришлось быть еще в артиллерийской инспекции, где помощником генерал-инспектора мне тоже было оказано много внимания. Помещалась инспекция в угловой большой комнате той же гимназии, где и главная квартира. В ней четыре стола: для полковника, его адъютанта и двух помощников. На одной стене карта театра военных действий, на другой — подробный план крепости Адрианополь. Количество бумаг несколько значительнее, чем я видел до сих пор, но все же очень небольшое. Полковник, напутствуя меня наилучшими пожеланиями, просил передать моим будущим сослуживцам его привет. Он, оказывается, лишь 6 месяцев тому назад оставил командование этим полком.

Вечером я должен был уезжать из Старой Загоры и оставшееся время употребил на хождение по лавкам, закупку необходимых вещей и на свидание с родными и близкими. Слухи о расположении наших войск, об их действиях носились самые разнообразные: еще около двух часов говорили о наших успехах у Мустафа-Паши, сообщали даже число жертв и о том, что мост на Марице спасен. К вечеру стали говорить, что царь, а по отзывам других престолонаследник, съездил уже в Мустафа-Пашу и наградил раненых. О плане действий болгарских войск я, несмотря на все мои старания, ничего не мог узнать в штабе. Настроение там было озабоченное, но не мрачное.

Мало-помалу приближалось время моего отъезда.

II. К своей части.

Поезд, с которым я выехал из Старой Загоры, был нагружен артиллерией. На станциях встречают и провожают поезд песни и громовое «ура». Я не видел ни одного угрюмого солдатского лица, хотя запасные этой артиллерии были средних сроков службы, большинство из них семейные. К часу ночи мы были в Ямболе. До города со станции за поздним временем пришлось добираться пешком, неся необходимый багаж в руках. В этапной канцелярии нам указали немедленно место для ночлега.

Седьмое октября настало мрачное: то моросит, то льет дождь. [166]

В 6 часов утра я был уж на ногах и, как только вполне рассвело, вышел из комнаты на воздух и стал наблюдать начавшуюся уже дневную суету. У входа в этапное управление 1-й армии толкалась и гудела толпа, громадные камионы пыхтели, один за другим нагружались и отправлялись на юг. В легких автомобилях размещались опоздавшие из-за границы санитары.

В начальнике этапного управления 1-й армии, полковнике Баяджиеве, я узнал давнего моего знакомого. Благодаря этому знакомству, мне удалось быстро достать подводу, хотя я ехал в другую армию.

Съездил на вокзал за вещами, потом заехал за дивизионным доктором 4-й дивизии Лячевым, с которым мы уговорились ехать вместе; встретились и познакомились мы с ним накануне в поезде.

Был уже десятый час, когда мы, наконец, тронулись в путь в обыкновенной телеге на жалких обывательских лошаденках, делавших едва 40 верст в день. Но и то счастье, что можно было достать хоть такую подводу, так как при мобилизации все лучшие и даже сносные лошади взяты в армию. Кучер, взятый прямо от сохи селяк, одет в военную форму, но военного в нем не было ничего. Кучер и доктор устроились рядом, а я верхом на своем сундуке. Было сыро, грязно, моросил дождь прямо в лицо, затуманивая мне и доктору очки. Мы взяли направление на Мидирис — Мансарлий — Гидиклий — Войника. Вправо от нас тянулась долина реки Тунджи, по которой проходит шоссе на Кизыл-Агач; на нем строили железную дорогу полевого типа, впоследствии недоконченную и заброшенную. Скорость движения войск и события опередили скорость её постройки и она оказалась ненужной.

Влево и впереди возвышались монастырские высоты. Как давно я помню их, так же давно я лелеял мечту посетить их и ютившийся там монастырь св. Спаса. Мое желание оставалось неисполненным, а теперь я тоже спешил и мог только издали им любоваться. Параллельно нам шло вновь строящееся и запоздавшее шоссе. Сотня рабочих равняла гранитный щебень. Дорога, испорченная дождями, нервное напряжение, ленивое движение лошадей — всё это изводило меня невозможно. А тут еще доктор каждые четверть часа донимал меня, оборачиваясь и повторяя: «я поглеждай, куфарчето ми да не падне» (Ну, посматривай, [167] не упал бы мой чемодан). Имели неосторожность его чемоданчик уложить позади всех вещей; хотя он, будучи плотно зажат прочей поклажей, и не мог выпасть, однако, его положение не переставало тревожить владельца. Последний только тогда успокаивался, когда я, в свою очередь, поворачивался назад и, нащупав чемодан руками, заявлял, что все обстоит благополучно.

Гористая местность мешала определить скорость движения. Села расположены глубоко в лощинах, так что ориентиров, кроме вершин, нет. Ориентировка по карте во время движения не дает указаний желаемой точности о расстоянии до следующей деревни. Мне же было важно это знать, дабы иметь возможность судить, как скоро мы двигаемся. Хотелось к вечеру достичь намеченной цели и не утомлять излишне лошадей. Верстовые столбы в этих случаях незаменимы. Знание скорости аллюров своей лошади также облегчает ориентировку.

К часу дня мы приехали в Гидиклий. Здесь оказались хлебопекарни 4-й дивизии 3-й армии. Доктор обрадовался, узнав, что командир роты, капитан Миланов, его знакомый. Гостеприимством последнего мы решили воспользоваться и кстати дать отдых нашим лошадям. Хлебопеченье шло непрерывно ночью и днем, частью в походных печах, частью в наскоро приготовленных. Продовольственная рота не задерживалась на месте долее двух–трех дней.

Печи приготовлялись за день, за два до прихода роты местным населением или саперными частями. Насколько могу судить, вопрос о снабжении хлебом был поставлен образцово: войска всегда получали свой хлеб не только своевременно и в должном количестве, но ели его более, чем полагалось. Забегая вперед, отмечу, что уже 2-го ноября та же рота капитана Миланова работала в 300 километрах от Гидиклий — на станции Черкескиой.

Энергичный капитан только что окончил пробирать двух хлебопеков, когда мы подошли к нему. Кажется, дело не обошлось без потасовки, по крайней мере, он нам жаловался: «Всички работят добре, но има две мързивили магарета. Ще ти отрепа» (Все работают хорошо, но есть два ленивых осла. Я их прибью).

Нам он был очень рад и, как свежих людей, засыпал вопросами. Отдав распоряжения относительно наших лошадей, [168] он провел нас к себе. Капитан занимал одну лучшую комнату в доме кмета (старосты); в ней были: камин, два соломенных матраца, стол, две табуретки и несколько предметов хозяйственного обихода. В этой комнате капитан жил со своим писарем, бывшим секретарем банка в Рущуке. Мы вчетвером сели за стол. Не знаю, на самом ли деле все было так вкусно приготовлено, или это казалось нам после утомительной дороги и с голоду, но мы оказали должную честь всему поданному. Час спустя, мы уже ехали дальше.

Впереди синела гора Бабаджик, а над ней собирались черные тучи. Солнце силилось прорваться из-за них, но напрасно. Тучи шли нам навстречу, и не раз мочил нас дождь прежде, чем мы прибыли в село Тюркмены. Тут я расстался с доктором, который поехал дальше на юг по следам проезжавшего здесь ранее лазарета 4-й дивизии. Наконец-то я уселся поудобнее рядом с кучером, взял вожжи в руки и энергичнее погнал лошадей. Однако, бедные животные, еще вчера сбегавшие из Ямболя в Кизыл-Агач и обратно, через полчаса моего управления могли идти только шагом. С большим трудом дотащились мы в начале шестого часа в с. Войника. Тут меня ждало разочарование: командующий армией, еще вчера находившийся здесь, оказался теперь в 40 верстах южнее в селе Ахлатлие. Эти сведения я получил от офицерского кандидата 3-го Бдинского полка, ведшего команду отсталых в 40 человек.

Пользоваться телегой дальше я не мог: с этого пункта подводу надо было вернуть. Достать свежих лошадей негде: все взято, уведено: этапного пункта нет. Осталось единственно только присоединиться к отставшей команде. Стараниями кандидата были добыты 3 телеги, запряженные буйволами. На них сложили амуницию отсталых, мои вещи, сели наиболее слабые или нездоровые из команды, и, уже пасмурная ночь окутывала вершины гор, когда мы двинулись на село Александрово. Я с кандидатом шли впереди. «Вот уже 13 дней идем походом с самого Видина и всё такая слякоть, сырость, грязь», жаловался мой спутник. «Всё же у вас немного отсталых», заметил я. Действительно, на болгарский полк в 5.000 человек 40 человек отсталых — % ничтожный. В разговоре кандидат выразил как бы досаду, что ему поручили вести команду отсталых, а не дали более серьезного дела, но в то же время в его тоне слышалась и нотка гордости, что всё же в его руках самостоятельное дело. Я [169] поинтересовался узнать, кем он служил до мобилизации. Оказывается, занимался адвокатурой в Софии. К сожалению, фамилию его я забыл, а впоследствии не раз видел его в бою или на походе.

Шлепая по грязи, скользя, спотыкаясь, мы продвигались вперед. Телеги то и дело отставали, приходилось останавливаться, поджидая их. А дождь все лил и лил... Всё мрачнее и мрачнее становилась ночь... Мы двигались по склонам Бабаджика. Стало совсем непроницаемо темно. Ничего не видно и не слышно, кроме скрипа телег, да шлепанья ног по лужам и грязи. Не раз останавливались, думая, что сбились с дороги. Все попытки выяснить положение — тщетны. Тьма, дождь, спички не зажжешь, а электрический фонарик весьма некстати прекратил свои функции. Брели мы на удачу... Вот запах дыма; пожалуй, деревня... Так и есть — блеснул огонек. Но что нам до неё? нам надо совсем в другую сторону. Пошли дальше... Идем... Идем... Наконец-то, спускаясь в дол, обнаружили нужное нам село. Усталые, голодные, измокшие, еще минут двадцать мы бродили по селу от двора ко двору, пока нашли кмета (старосту). Вместе с ним устроили сначала больных нижних чинов, а потом уже и мы поместились в его избе. Там было 4 комнаты, почти без всякой обстановки, так как боязнь прихода турок заставила все приготовить на случай бегства. Сонная жена старосты и трое ребятишек грелись у большого камина в одной из комнат, а соседнюю отдали нам: мне, кандидату и трем санитарам.

Угостив нас яичницей и сыром, хозяин дал нам на ночь несколько тяжелых ковров и пожелал покойной ночи. Мы легли на полу, подстелив один из ковров, другими же накрылись. Несмотря на холодный глинобитный пол, чувствовавшийся сквозь ковер, я заснул, как убитый, и спал дольше других. На другой день мне лишь к десяти с половиною часам удалось с большим трудом раздобыть пару лошадок и телегу. Поблагодарив кмета, напутствуемый его благопожеланиями, я простился со своими спутниками и отправился один в дальнейший путь. Мрачное серое небо к полудню стало проясняться. Солнце силилось пронзить тучи и согреть своими осенними, но все еще теплыми лучами размокшую и грязную землю. Я задался целью к 2 часам дня быть в Ахлатлие и, если командующего 3-й армией там не будет, нагнать его к вечеру. Расстояние до Ахлатлия небольшое — всего 20 километров. [170]

На подъеме к югу от лощины реки Гюндюзлерска я встретил впервые войсковой огнестрельный транспорт. Длинная вереница телег, запряженных буйволами или волами. Этот транспорт задерживал меня и сильно портил дорогу, так что в Ахлатлий я прибыл в исходе 3-го часа. Как раз в это время через все село тянулась 2-я бригада 6-й пехотной дивизии с одним дивизионом 2-го скорострельного артиллерийского полка. Отыскав коменданта этапа, я узнал от него, что командующий уже в Кайбиляре. Решил остановиться до 4 часов, покормить лошадей, а потом продолжать путь.

Стоя у своей телеги, я смотрел на двигавшуюся мимо меня колонну: она шла быстрым, бодрым шагом; разговоров в рядах почти не слышно; ружья у кого на плече, у кого на ремне; штыки отомкнуты. Люди поодиночке то и дело жадно приникали к ведру или кувшину с водой, вынесенным крестьянками; временами жаждущих скоплялось так много, что они запруживали всю улицу. Тогда начальство возобновляло движение. Это делалось очень энергично и быстро. Покорность полная, безропотная.

С моим возницей вышел тут маленький инцидент: он на виду у проходящей колонны, стал свертывать себе папироску. Не успел он и глазом моргнуть, как один из проходивших солдат выхватил у него из рук табак, бросив взамен его целый франк. Правда, в материальном отношении он оказался не в убытке: табак стоил не дороже 20 сантимов, но удовольствия покурить лишился надолго. Табак и вода — вот две вещи, от которых трудно оторвать людей. Но даже и взгляд этих худощавых, навьюченных, с расстегнутыми воротами «войников» не выражал недовольства, когда, по приказу начальства, они снова двигались в утомительный путь. Они шли... приостанавливались... снова шли, шлепая и скользя по грязи...

Вот мимо меня потянулся 2-й скорострельный артиллерийский полк. В корню запряжены сильные русские лошади, в передних уносах тоже относительно рослые лошади, а лошади средних уносов были еле видны из-под амуниции, вьюков и рослых «юнаков».

Потом снова пехота, лазаретные линейки... Эта колонна войск (полки 35 и 36) вышла из села Омана около 2 часов пополудни и к 9 часам вечера была уже в турецкой деревне Малкоч, где и стала на ночлег, сделавши в 7 часов времени около 35 километров без отдыха; я же за весь день 8-го октября [171] на паре лошадей мог сделать лишь 40 километров с небольшим.

Несмотря на мое желание нагнать командующего 3-й армией еще в тот же день вечером в Кайбиляре, мне пришлось заночевать в Казы-Клиссе. Я не мог установить, какие части прошли здесь до меня, а при мне прошла саперная дружина, кажется, из состава 5-й дивизии.

Была уже чудная, лунная, прохладная ночь, когда я въехал в эту деревню (Казы-Клиссе). Сначала мы направились в корчму, где добыли вина и чаю. Туда пришел за нами кмет, который и отвел нам помещение. Моя хозяйка, еще моложавая, красивая женщина, была разговорчивее и смышленее своего мужа, изредка вставлявшего слово в наш разговор. Хозяйка бойко болтала, вспоминая о пребывании в их краях, еще 35 лет тому назад, русских войск. Поодаль и несколько позади её молча сидела за работой её молодая красавица-невестка. Работая, она зорко следила за своими новыми родителями, стараясь всячески угодить им; то вставала она что-нибудь подать, принести, найти, то бежала по хозяйству.

Свекровь её рассказала, что в деревне все бабы свернули, сложили и попрятали свое добро в ожидании нашествия турок. Я смеялся над её страхами, старик силился поддакивать мне, но, видимо, ему хорошо еще были памятны ужасные дни турецкого владычества, так как временами улыбка бессильно и жалко каменела на его лице.

Лег я спать рано, чтобы с рассветом подняться. На другой день в 7 часов утра я выехал из Казы-Клиссе, в 9 часов был в Кайбиляре, но — увы! там оставались только автомобили командующего, а сам он со штабом был дальше впереди. Невдалеке от села видны следы покинутых биваков, бивакирующие парки, колонны подходящих войск.

Собрав нужные мне сведения о командующем, я снова поехал вслед за ним к турецкой границе, отстоявшей от Кайбиляра на один километр.

Нам пришлось проезжать через деревню, всю выжженную дотла. Кое-где развалины еще дымились. Кругом на высотах едва виднелись группы и колонны пехоты, а через деревню тянулся обоз.

Я настиг 3-ю армию на марше из Кайбиляра к Ереклер и Карамза. Передо мной оказалась широкая колонна обозов, [172] двигавшихся по дефиле, почти все время на рысях. Я обгонял обозы, парки, пехоту и уже настигал артиллерию, когда вдруг парки, находившиеся впереди в дефиле, повернули и понеслись назад с криком, что турецкая кавалерия наступает. Я остановил свою подводу, слез и пытался осведомиться, в чем дело. В это время пехота и артиллерия быстро заняли высоты и стали на позицию. В обозах же царило замешательство, и прошел добрый час времени, пока всё успокоилось, разобралось и тревога оказалась ложной. Колонна снова двинулась вперед.

Я покинул мою подводу и пошел пешком, думая о причинах только что виденной паники. Впоследствии мне удалось узнать, как было дело: войска 3-й армии двигались в 4-х колоннах первой линии по обеим сторонам реки Тэкедере, имея за собой во второй линии две колонны, а на уровне их обоз первой линии, что вполне допускала ширина дороги в этом месте. С фланга, действительно, появился небольшой турецкий кавалерийский отряд. Увидя, что перед ним враг более многочисленный и сильный, отряд так же быстро скрылся, как и появился. Вот тут-то надо было попридержать обозы, указав им на их безопасное положение, так как они были защищены войсками, а вместо этого их повернули. Кто-то из более трусливого десятка крикнул о наступлении турецкой кавалерии. Произошло смятение; тяжелая масса повозок двинулась в карьер с гиком назад. Отсюда паника. Более же глубокая причина её кроется в том, что кадры обозов и парков, ничтожные в военное время, при развертывании пополнялись большим количеством почти не военных по духу, оттого мало стойких да и умелых людей.

Солнце уже порядочно жгло. Я, страшно усталый, шел по сыпучему песку берегом реки. Наконец, решил отдохнуть. Сев в тени скалы, я впервые услышал звуки дальней канонады. Это были те же орудийные выстрелы, что и на практической стрельбе, но здесь было что-то грозное, зловещее в этих звуках, одним несших смерть, а другим напоминавших о ней.

Приблизительно через полчаса 2-е отделение 2-го скорострельного артиллерийского полка догнало меня. Я представился офицерам. Командир 6-й батареи любезно предложил мне лошадь. Внимание всех привлекала моя форма, отовсюду неслись вопросы о впечатлении мобилизации, о том, что делается в России, нет ли слухов о возможности войны и т. д. [173]

Только в шестом часу вечера мне удалось нагнать командующего 3-й армией и представиться ему. Он знал меня еще ребенком, когда мы вместе учились с его сыном. Я не мог надеяться, что он вспомнит меня. Но, к моему удивлению, лишь только я назвал свою фамилию, как он сказал, что помнит меня. Стал спрашивать о моей службе, о намерениях, надолго ли я в Болгарию, не предполагаю ли я остаться в ней после войны... На последнее я ответил, что «прежде всего, генерал, надо в живых остаться». Он мне предложил еще несколько вопросов, затем, со словами: «Вы удачно попали — с корабля на бал: у нас завтра решительный бой, желаю вам отличиться», он любезно простился со мною. Когда я выходил от командующего, к нему приехал ротмистр кавалерийской разведки с докладом. Выслушав его, генерал сейчас же дал ему задачу на следующий день.

Я поспешил к месту моего назначения, чтобы представиться моему прямому начальству. Было совершенно темно, когда я прибыл в свою часть, находившуюся в низине северо-западнее Ереклера. Опять по пути та же широкая колонна пехоты, артиллерии и обозов. Если смотреть на это движение поверхностно, то кажется трудно в нем разобраться, трудно что-нибудь найти в этой суматохе. На самом же деле все правильно распределено, все так хорошо знают свои части и своё дело, так быстро ориентируются, что не было ни затерявшихся повозок, ни людей. Конечно, не всё можно приписать одной образцовой организации. Нет, много содействует порядку сообразительность и интеллигентность болгарского солдата.

В этот вечер мне так и не удалось найти ни штаба дивизии, ни полка, хотя я обошел все село, расспрашивая о них. Село было турецкое; жители покинули его. Местами дымились обгоревшие развалины, валялось брошенное имущество, много соломы, сена, всякого корма для домашних животных и птиц. Как части, так и отдельные лица, воспользовались оставшимся имуществом. В поисках штаба, вдруг слышу крики: «держи, лови, ура» и выстрелы. Иду на голоса. Оказывается, какой-то турок, вероятно, мародер, наткнулся на наш бивак. Его заметили, погнались, он — бежать... В него-то и стреляли, но темнота спасла его и дала возможность скрыться.

Относительно действий 3-й армии за 9-е октября мне удалось выяснить следующее: прежде всего она выполнила свою задачу, [174] заняв конечные пункты, намеченные по диспозиции. Двигалась армия в таком порядке: 4-я дивизия на Карамза по-бригадно — 2 бригады в первой линии, а одна в затылок левой по правому берегу реки Тэкедере; 5-я дивизия в двух колоннах, на Ереклер, имея в затылок вторую бригаду 6-й пехотной дивизии, составляющей с бригадой 5-й дивизии маневренный резерв; первая бригада 6-й дивизии в полупереходе позади, составляя резерв командующего.

Эта бригада была наиболее отставшей (полки 3 и 15). 2-е отделение 2-го артиллерийского скорострельного полка было придано ко второй бригаде 6-й дивизии (полки 35 и 36).

На ночлег армия наша расположилась на линии Карамза — Ереклер, соответственно своему движению, имея сторожевое охранение на линии Ески-Полос — Кадыкиой. Бой 9-го октября свелся именно к овладению этими пунктами.

Вечером 9-го я был на своем биваке, где меня приютил и накормил командир 5-й батареи, а то я весь день ничего в рот не брал. Он произвел на меня отличное впечатление; на каждом шагу в нем была видна забота о солдате, внимание к нижнему чину и предусмотрительность. Застал я его, когда он под навесом палатки, окруженный солдатами своей батареи, в присутствии субалтерна, делил между ними добытый где-то в покинутой сакле так называемый «петмес», т. е. виноградный сок.

Ночь эту я проспал довольно спокойно для военного времени. За ночь была лишь одна перестрелка в аванпостах, часов около 10, а затем до утра тихо. Утром был обрадован назначением именно в 5-ю батарею, с которой и принял в тот же день боевое крещение.

III. На позициях.

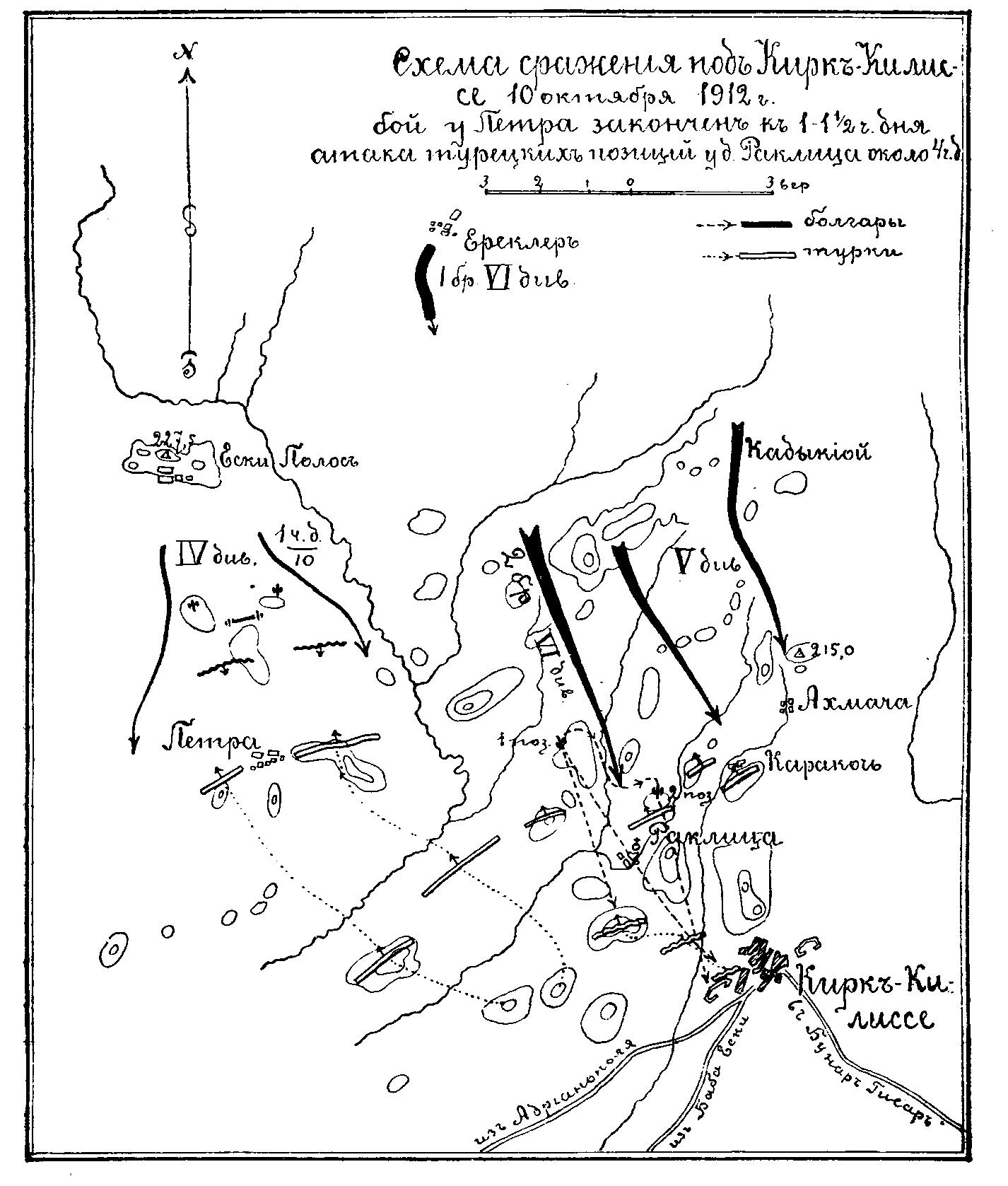

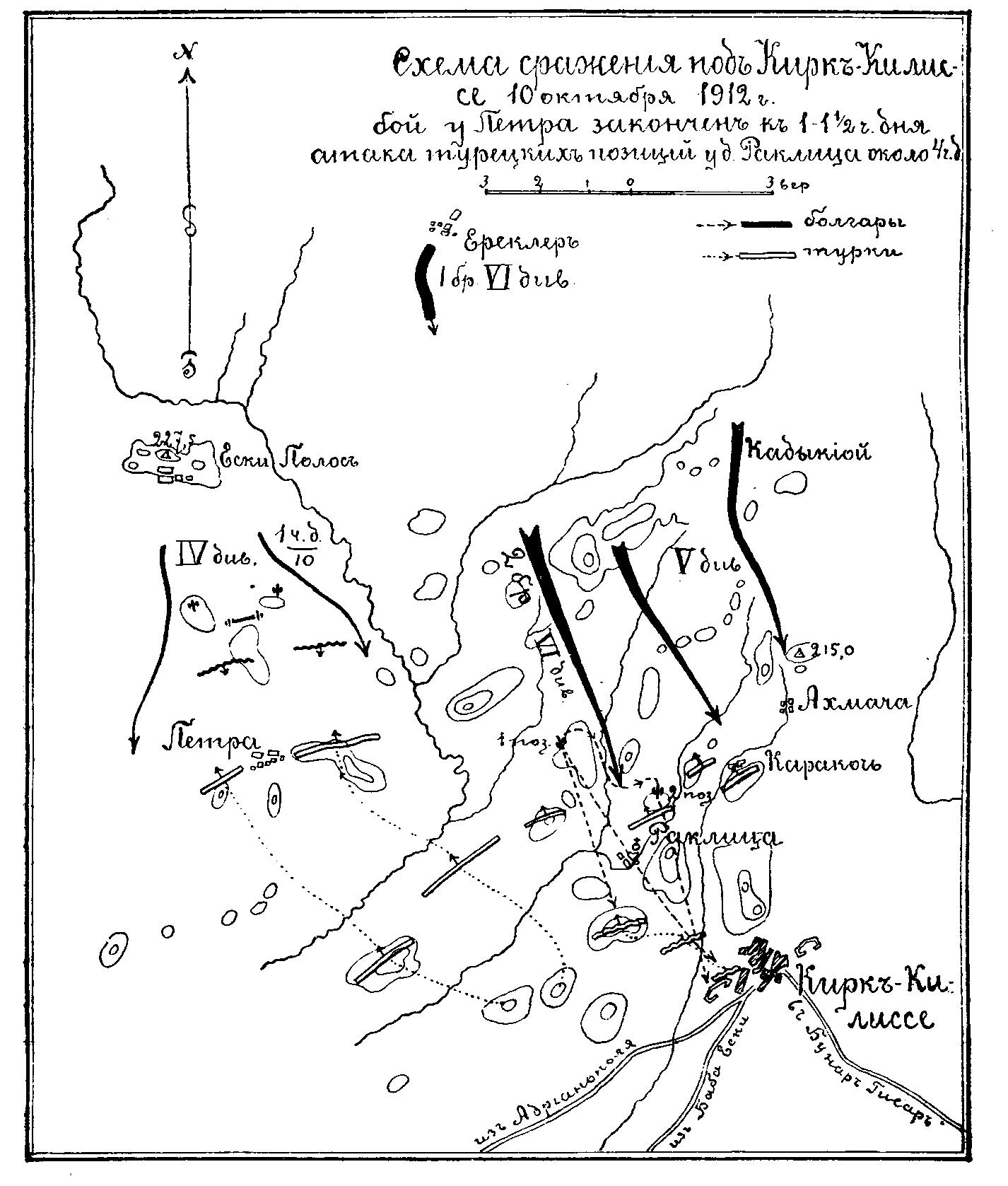

Местность, на которой разыгрался бой 10-го октября, гористая. Ряды горных хребтов направляются почти правильно с северо-северо-востока на юго-юго-запад. Грунт то каменистый, то песчано-глинистый, тяжелый для передвижения. Спуски и подъемы круты, дорог почти нет, а которые имеются, то лишь в одну колею и не наезжены. Почва вдобавок размыта дождями, лившими почти неделю. Ориентировка очень затрудняется однообразной скалистой конфигурацией вершин: все они зазубрены [175] и отчасти напоминают челюсти громадных животных. Издали кажутся сплошными, но, когда находишься на них, видишь гряды камней, разделенных, где лужайками, где пашнями, сильно затрудняющими маневрирование артиллерии. Заметнее других по своему строению вершина 227,5 (3-верстная карта военно-картографического института в Софии, изд. 1910 г.) у Ески-Полоса, имеющая вид трапеции с одиноким клыком. Скаты покрыты кустарником. Таким образом, имеется в наличности много позиций, выгодных, как для обороняющегося, так и для нападающего, так как кусты и скалы легко маскируют движение.

[176]

Но связь и маневрирование весьма затруднительны, и в видах успеха выгоднее доводить дело скорее до штыкового удара.

Тусклый, поздний рассвет сырого дня 10-го октября навсегда останется в памяти участников боя под Лозенградом (в переводе — город виноградников, а по-турецки Кирк-Килиссе — 40 церквей), решившего судьбу войны.

Бой завязался с рассветом. Бригада, к которой мы были приданы, вошла в состав маневренного резерва, действовавшего в направлении Ереклер — Кадыкиой — Кирк-Килиссе. Уже в полуверсте от Ереклера были видны следы отступления турок: брошены патроны, патронные ящики и двуколки. На одной из вершин в полутора верстах юго-восточнее Ереклера в первый раз в жизни мне пришлось увидеть убитых. Их было двое. Судорожно окоченелый труп, с закинувшейся назад головой, с сжатыми кулаками и раскинутыми вытянутыми ногами — произвел на меня очень неприятное и тяжелое впечатление. Оба убитые — богатыри по сложению и росту. Здесь турки упорно держались за камнями, и по ним наша артиллерия не действовала. Пехота шла без выстрела от завала к завалу, и под конец безумно открыто.

Находясь с батареей на высотах к юго-западу от Кадыкиоя до часу дня, я имел возможность наблюдать бой правого фланга, где до этого времени трескотня пулеметов и орудийный гул были наиболее интенсивны. Бой за обладание горой, на которой расположено село Петра, мы наблюдали не с фронта, а с фланга, так что в бинокль были видны и болгары, и турки настолько ясно, насколько это позволяли дистанция в 10 верст и дождливая, туманная погода.

Мы заметили, что турки двигались сравнительно редкими цепями, а болгары гораздо более густыми и длинными; затем, что турецкие батареи становятся открыто, что разрывы их снарядов высоки. При переходе нашей пехоты в наступление, разрывы поднимались еще более в небо или же «клевали» и были беспорядочны. Несмотря на дождь, сильно мешавший артиллерийской стрельбе, и на отчаянный огонь турок, наши войска перешли в наступление и овладели горой Петра смелым движением «на нож», которого неприятель не выдержал.

В связи с этим боем был бой соседней связующей армии генерал-лейтенанта Кутинчева у села Селиоло, разыгравшийся еще накануне — 9-го октября, с неприятелем, вышедшим, вероятно, [177] из Адрианополя для действий на фланг и сообщения армии, наступающей на Адрианополь. Здесь, кажется, единственный раз за все бои под Лозеном, турки сами вели отчаянную атаку и принимали с нашей стороны штыковую. Этот бой начался с половины третьего часа дня 9-го октября, а к 6 часам вечера наши утвердились в с. Селиоло, где так неожиданно взяли неприятельские пулеметы, что в одном из них из всей ленты были израсходованы лишь 3 патрона.

Этим энергичным наступлением на села Селиоло и Петра отвлекалось внимание неприятеля от главного пункта атаки, а занятие этих сел обеспечивало правый фланг со стороны Адрианополя. При виде отступления турок от Петры, мы уже боялись, что нам не придется в этот день принять участия в бою, но именно в этот момент командир нашей батареи был вызван на разведку: надо было выбрать удачную позицию для подготовки атаки главного фронта противника. Минут сорок спустя, ко мне прибыл разведчик с приказанием вести батарею по указываемой им дороге. И вот нам пришлось ехать около 2 километров по невылазной грязи в гору. Лошади выбивались из сил; временами прислуга должна была соскакивать с орудий и помогать им. Между тем пальба вдали все усиливалась; бой кипел. Вдруг все стихло и до нас донеслось далекое «ура»! Это пехота атаковала, не дождавшись артиллерии.

Наконец, и мы заняли открытую позицию, но оказалось, что неприятель, не выдержав движения нашей пехоты «на нож», уже покинул главные позиции и отступил к городу; по нему нами был открыт огонь. Начали с 4.900 метров, т. е. с прицела 49, дошли до 60 и прекратили огонь. Левофланговой 6-й батарее нашего отделения было приказано выдвинуться вперед и занять только что покинутый турками гребень горы. С этой батареей уехал и командир отделения. 4-й и 5-й батареям было приказано оставаться на месте, но в виду быстрого отступления, почти бегства неприятеля, командир нашей батареи исходатайствовал у командующего армией разрешение наступать вслед за 6-й. Об этом было донесено уехавшему с последней командиру отделения. Сначала шла 5-я, наша, а за нею 4-я. Когда мы приближались к оставленной главной турецкой позиции (гребень горы), неприятель открыл адскую канонаду по нашей зарвавшейся к самому городу пехоте. Затем перешел в контратаку.

Еще ни одна наша батарея не успела сняться с передков, [178] так что положение пехоты было очень опасно; она залегла и открыла огонь. Тогда, не дожидаясь особых приказаний, командир батареи галопом выехал на разведку и, не найдя на гребне командира отделения, сам выбрал и указал для батареи глубоко закрытую позицию. Я продолжал вести батарею, где можно на рысях. В это время несколько всадников нашей артиллерийской разведки были замечены турками и они перенесли огонь своих батарей на нас, стреляя по скалам, где были намечены наши наблюдательные пункты, а за ними позиции. Вот через наши головы перелетела турецкая шрапнель, другая, третья. На первую из них я оглянулся, желая увидеть ее, но она быстро скрылась где-то позади за камнями. Следующие уже не обращали на себя моего внимания: их было слишком много и спереди и с боков, но пока ни одна нам не вредила.

В это время мы взбирались к командиру батареи, делая отчаянные усилия, по колено в грязи. Наконец, достигли цели, снялись с передков, заняли позицию по знаку командира «стройся», и первые (5-я батарея) открыли огонь. Стреляли с места двумя патронами беглым огнем, чтобы сразу ошеломить противника. Немного спустя, нас поддержала 4-я батарея, ставшая впереди и вправо от нас. Открыла огонь и 6-я, поместившаяся по какому-то недоразумению прямо сзади нас, в расстоянии едва ли 100 метров и ниже по скату.

Вечерело.... Мрачные тучи нависли над скалами. Впереди белели и блестели разрывы, ревели перелетавшие через нас неприятельские шрапнели; рядом изрыгала огонь 4-я батарея, мгновенно ярко освещая причудливые скалы, а ко всему этому гром и огонь 6-й батареи за нами. Воздух так и бил сзади. Артиллеристу хорошо понятно наше рискованное положение: ведь один преждевременный разрыв снаряда 6-й батареи — и мы могли быть выведены из строя. Но все обошлось сравнительно благополучно, был только легко контужен в щеку командир 2-го взвода. Номера продолжали работать отлично, хотя, видимо, беспокоились огнем 6-й батареи; мы дали не менее 6-ти очередей под её выстрелами. Я также, хотя с очень жутким чувством в душе, старался овладеть собой и под огнем перебегал от орудий к телефону и обратно. На наше счастье, командир полка заметил наше отчаянное положение и вывел нас из него, приказав 6-й батарее стать влево от нас, где уже стреляла какая-то батарея 1-го полка. [179]

Огонь нашей артиллерии был так ужасен, что после пятиминутной пальбы турецкие батареи умолкли. Нависшие над скалами тучи не выдержали этой адской канонады и рассыпались таким ливнем, что в 100 шагах ничего нельзя было видеть. Турки воспользовались этим и наступившей темнотой и, как оказалось впоследствии, в беспорядке отступили. Дождь продолжал лить, как из ведра, до самого утра. Несмотря на беспросветную тьму и ужасную дорогу, крайняя левофланговая обходная колонна к 9-ти часам вечера вышла в тыл неприятельской позиции к югу от деревни Ахмача. Появление этой колонны, по рассказам опрошенных мною впоследствии греков, вселило ужас в турецкие войска и послужило сигналом к их бегству.

Таков был день 10-го октября, насколько можно было видеть его события. Что же касается планов главнокомандующего, то о них можно судить лишь по ходу боев с 5-го по 10-е число. Идея главнокомандующего была, по-видимому, следующая: первая центральная армия (дивизии 1-я, 10-я и 3-я) имела задачей врезаться между Кирк-Килиссе и Адрианополем, уничтожив сообщение между ними. Энергичное движение этой армии и привело к встречному бою у Селиоло.

Вторая, правофланговая, армия, медленно наступая на Адрианополь, должна была обложить его.

Третья, левофланговая, численностью в 80.000 штыков и 200 орудий, имела целью овладение крепостью Кирк-Килиссе возможно скорее. Бои с 5-го по 9-е октября убедили генерал- лейтенанта Радко Дмитриева в возможности взять Кирк-Килиссе ускоренной атакой. Удар нашей левофланговой армии был таким неожиданным для неприятеля, что у него сложилось убеждение, будто это армия была не болгарская, а исключительно русская, высадившаяся в Бургасе. Это единогласно подтверждают и пленные турки и жители Лозенграда. Другим подтверждением неожиданности нашей атаки служат покинутые биваки, начиная от Кадыкиоя до самого города; в них все было нетронуто; видимо, никто не думал об отступлении, все рассчитывали ночевать.

Теперь вернемся к переживаниям дня 10-го октября и к его окончанию. В этот день был убит в рядах болгарской армии подпоручик запаса Колпазанов. Замечательна его судьба: это интеллигентный, образованный молодой человек с миллионным состоянием. Как фабрикант, поставлявший на армию сукно, он, как и другие фабриканты, в видах регулярного снабжения армии [180] материалом, имел право не принимать непосредственного участия в войне. Но он благородно отказался от этой поблажки и вот убит пулей турецкого пехотинца из засады, сзади. Сам нашел свою судьбу!

Ночь с 10-го на 11-е октября провели на позициях под непрерывным ливнем. Часов в 7 вечера в тылу разразилась снова паника, дошедшая своими отголосками и до нас, но ее быстро удалось локализовать. Около 10 часов распрягли, напоили и накормили лошадей. Нижние чины постарались устроиться у зарядных ящиков, стоявших тут же в резервной колонне, накрыв их взятыми у турок палатками. Офицеры нашего отделения собрались на наблюдательный пункт командира полка, где был разведен огонь, единственный на всей позиции. Пошли шутки, смех, анекдоты, вперемежку с впечатлениями минувшего боя. Командир полка, полковник Руссчев, оказался младшим товарищем русского генерала Леша по 3-му Московскому корпусу. Руссчев воспитанник генерала Скобелева, который вывез его из Болгарии еще мальчиком. Помянули подвиги генерала Леша в последнюю Русско-японскую войну. Я дополнил их воспоминания о нем фактами из его частной жизни, известными мне от его сыновей, с которыми я вместе учился; рассказывал о его пребывании на маневрах в Красном Селе. Мирно текли часы нашей беседы при неровном свете то затухавшего от ливня, то вновь вспыхивавшего костра.

Спать, конечно, не пришлось: вода проникала везде, кругом ужасающая грязь и холодные мокрые камни. Мы все промокли. Я был в одной шведской куртке и ужасно страдал от дождя: грудь и спина были еще сравнительно сухи, но все остальное вплоть до карманов мокро, хоть выжми!

Ч.

(Окончание следует).

Текст воспроизведен по изданию: Воспоминания добровольца // Военный сборник, № 5. 1913

© текст -

Чинтулов И. 1913

© сетевая версия - Thietmar. 2023

© OCR - Бабичев М.

2023

© дизайн -

Войтехович А. 2001

© Военный

сборник. 1913

Спасибо команде vostlit.info за огромную работу по переводу и редактированию этих исторических документов! Это колоссальный труд волонтёров, включая ручную редактуру распознанных файлов. Источник: vostlit.info