НОВООТКРЫТОЕ ПРОИЗВЕДЕНИЕ ПОЛЬСКОЙ ВОЕННО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVII в

.Распространение книгопечатания сильно ограничило практику изготовления рукописной книги, но не устранило ее совсем. На протяжении столетий существовали рукописные копии с печатных книг, более того — рукопись нередко была первой, иногда и единственной “публикацией” оригинальных произведений.

Среди подобных книг, так и не нашедших своевременно дороги к печатному станку, немало книг по военному делу, в частности, по артиллерии. К ним принадлежит, например, русский “Устав ратных, пушечных и других дел, касающихся до воинской науки...”, изготовленный в первой редакции переводчиками Михаилом Юрьевым и Иваном Фоминым в 1606 г. и завершенный в 1620 г. Анисимом Михайловичем Радишевским, который, после неудачи с изданием “Церковного Ока”, уже десять лет как был отстранен от книгоиздательской деятельности.

В основу этого труда, остававшегося ненапечатанным до 1777-1781 гг., был положен перевод (с некоторыми изъятиями) немецкой военной книги (“Kriegsbuch”) Леопарда Фронспергера, вышедшей впервые во Франкфурте-на-Майне в 1566 г. 1.

Но “Устав ратных дел” не был единственным рукописным трудом по артиллерийскому делу на русском языке в XVII в. Известно, что в библиотеке царя Алексея Михайловича кроме экземпляра “Устава” были еще: “Книга о селитренном варенье и о пороховом деле” (1653), “Книга о наряде и огнестрельной хитрости” и “Роспись образцовым артолорейским пушкам со всякими запасы, что к такому строению надобно”2.

Почему все эти книги, включая “Устав”, тогда не были напечатаны — об этом можно только высказывать предположения. Возможно, что это объяснялось крайней малочисленностью и сосредоточенностью в [216] государственном центре — Москве — той верхушки национальных кадров артиллеристов, которые не довольствовались изустной традицией своего мастерства и были достаточно подготовлены к чтению специальной военно-технической литературы. Единственным печатным сочинением по военному делу на Руси до конца XVII в. была переводная книга Иоганна Якуба фон Вальхаузена “Учение и хитрость ратного построения пехотных людей” (1647). Но она не рассматривала вопросов научно-технического содержания.

Соседняя — и в то время враждебная к России Польша — питала более активный интерес к научно-технической и, в частности, военно-технической литературе 3. Если до XVII в. польские военно-технические специалисты не выступали в печати со своими трудами, то в 1631 г. вышла в Лейдене на латинском языке “Военная архитектура” Адама Фрейтага, родом из Торуни, в 1643 г. в Лешно был издан польский перевод “Артиллерии” испанца Диего Уфано, выполненный с немецкого издания мещанином из Лешно Яном Деканом, а в 1650 г. в Амстердаме на латинском языке появилась “Великого искусства артиллерии часть первая” Казимира Семеновича, родом из Великого княжества Литовского. Основное содержание последнего труда составляло пиротехническое искусство, за исключением книги первой, где были подробно рассмотрены и обоснованы способы определения размеров и веса ядер из разных материалов. В этой латинской книге, изданной за рубежом, немало внимания уделяется польским мерам.

Кроме названных печатных книг по военному делу в Польше XVII в., имелись и рукописные. Тадеуш Новак описывает три таких рукописи. Первой по времени является “Ручная практика артиллерии” Андреа дель Аква — инженера, венецианца по происхождению, натурализовавшегося в Польше и хорошо овладевшего польским языком. Он горячо ратовал за создание специального артиллерийского училища в Польше, посвятив своей идее особую печатную книжку. Упомянутая выше рукопись обильно иллюстрирована (более 330 рисунков), причем текст давал пояснение рисунков; книга должна была служить пособием для учащихся. Руководство дель Аква дошло до наших дней в двух списках — 1630 г. и 1632 г.

Далее, в хронологическом порядке, должна быть названа рукопись “Военного строительства” Йозефа Нароновича-Наронского, 1659 г.; она была издана по единственному сохранившемуся экземпляру (авторскому) только через триста лет в Польской Народной Республике (Варшава, 1957). [217]

Наконец, укажем “Военную архитектуру” Кшиштофа Мерошевского, 1678 г., сохранившуюся также в единственном рукописном экземпляре.

Мы можем назвать теперь еще одну польскую рукописную книгу XVII в. по военному делу, до сих пор, по-видимому, никем не описанную. Речь идет о богато иллюстрированной “Артиллерии” Йозефа Нароновича-Наронского 1665 г., представляющей лишь часть большой рукописи, где рукой автора записаны и другие произведения — его и чужие. Прежде чем перейти к ее описанию, приведем несколько сведений об авторе, которые мы заимствуем все из того же труда Т. Новака 4.

Иозеф Наронович-Наронский (Jozef Naronowicz-Naronski)-шляхтич из Великого княжества Литовского, инженер и картограф. Он получил образование, по-видимому, в радзивилловском протестантском лицее в Кейданах (г. Кедайняй Литовской ССР), а около 1640 г. начал работать у богатых магнатов, прежде всего у Радзивиллов, производя измерения и рисуя планы их обширных владений. В 1655-1659 гг. он написал обширное трехтомное руководство “Книги наук математических”, первый том которого посвящен арифметике, второй — геометрии, а третий — основам перспективы и фортификации.

Вскоре по окончании этого труда Наронский был принужден оставить родину — он принадлежал к арианам, а последние по решению Сейма от 1658 г. изгонялись из Польши,- и обосновался в Пруссии. Здесь он стал гражданским картографом электора Бранденбургского. В 1660-1678 гг. проводил интенсивные картографические съемки в различных частях Пруссии. Умер в нищете, потому что электорская казна не выплатила ему заработанных денег.

Его научно-технические рукописи не были напечатаны в свое время в Польше (вероятно, как труды изгнанника) и дошли до нас, каждая в одном экземпляре, писанном рукой автора 5. При этом рукопись первого тома его большого труда — арифметика — погибла во время второй мировой войны. Сохранились только второй том — геометрия (библиотека Польской академии паук в Кракове), начала перспективы (“Optika lubo perspektiwa”,- библиотека Варшавского университета) и изданная в 1957 г. рукопись “Военного строительства” (“Architektura militaris to jest budownictwo wojenne”).

В сведениях о Наронском ничего не сообщается о том, продолжал ли этот энергичный и научно-образованный человек свою литературную деятельность после того, как он не по своей воле покинул Литву. Находящаяся в моем собрании рукопись (до этого она входила в одну из частных московских коллекций научно-технической литературы, владелец которой скончался несколько лет тому назад) позволяет дать частичный ответ на этот вопрос, так как она относится к периоду, охватывающему по крайней мере шесть лет (1665-1670) пребывания Наронского на чужбине. Начну с ее внешнего описания.

Рукопись в лист, 6 ненумерованных и 404 нумерованных (частично утраченных) страниц. Переплет — картон, обтянутый пергаментом с кожаными завязками; форзац — белый, новый. Сохранность всей рукописи хорошая. Водяные знаки бумаги: почти по всей рукописи голова шута и лишь в конце — рыба в двойном круге, сопровождаемом буквами СН, змий, обвившийся вокруг стилизованного дерева и герб Амстердама. Страницы обведены прямоугольными рамками (красные чернила). Рукопись писана черными и красными чернилами (заголовки, выделения в [218] тексте), с инициалами, рисунками (по большей части цветными), чертежами и таблицами. Почерк одного и того же лица, каллиграфический, переходящий в скоропись (впрочем удобочитаемую). Сличение с репродукциями страниц из имеющихся в Польше рукописей Наронского (цит. книга Т. Новака, рис. 30, 31 и 32, последний воспроизведен у нас — рис. 1) убеждает в том, что почерк этот принадлежит автору. Впрочем, об этом же свидетельствуют и другие особенности рукописи, о которых будет еще идти речь.

На первой (ненумерованной)странице рукописи имеется проставленный чернилами номер — 69 и карандашные пометки: 49 и 1 1/1. Других непосредственных знаков принадлежности мы не обнаружили; по-видимому, они уничтожались. Об этом свидетельствуют отрезанный и подклеенный белой бумагой верхний угол титульного листа, строчки записей внизу его и на обороте, вымаранные чернилами, и полоска, вырезанная вверху страницы 153. Внизу этой страницы находится артиллерийский рецепт в четыре строчки, написанный по-русски (но, конечно, не авторской рукой). Почерк его, относящийся, по-видимому, к первой половине XVIII в. (и, быть может, даже к первой четверти XVIII в., так как в записи употребляются славянские цифры), позволяет предположить, что рукопись в это время находилась уже в России, куда она могла попасть из Пруссии. Весьма вероятно, что с тех пор она и оставалась в России, переходя из рук в руки. Это предположение подкрепляет карандашная запись русского перевода титульного листа “Артиллерии”, сделанная, судя по орфографии и почерку, в прошлом веке. О том, что автор записи был не чужд известной книговедческой культуре, свидетельствует тот факт, что перевод сделан с точным сохранением разбивки оригинала на строки.

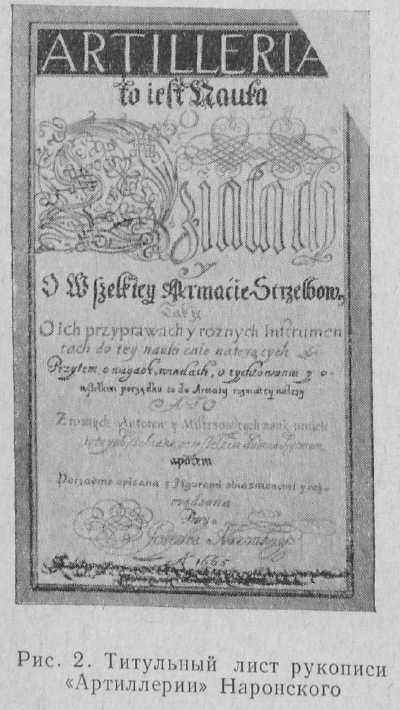

На первом месте в рукописи находится “Артиллерия” Наронского. Она занимает 4 ненумерованных и 154 нумерованных страницы (среди которых имеются и чистые); следующая страница числится уже двести двадцать пятой. Возможно, что здесь не простая ошибка в счете, а фактическое отсутствие 70 страниц, которые автором были оставлены по каким-то соображениям незаполненными. Во всяком случае подробный “Регистр” сочинения, занимающий стр. 225-236, перечисляет содержание рукописи на стр. 1-154 и заканчивается XV главой — последней в девятой части; эта глава расположена как раз на 154 странице. Возвратимся к началу книги. Вот полный перевод ее титульного листа (рис. 2): “Артиллерия, то есть наука о пушках и о всяком стрелковом оружии, также об их принадлежностях и разных инструментах вообще относящихся к этой науке, притом о весах, подъемниках, об установке и о всем порядке, который нужно знать об оружии, а сие из разных авторов и мастеров, владеющих этой наукой, собрано со всей тщательностью, а затем по порядку [219] описано и пояснительными фигурами украшено Йозефом Наронским года 1665”. На обороте титула вирши, воспевающие пушку. Вот первое двустишие:

“Пушка гораздо страшнее всякого меча,

Вблизи и издалека сразу скопом сечет...”

Под стихами выполненное пером изображение пушки на лафете, на ленте надпись: “conversatio nostra, omnia tibi ostendit” (“наше применение откроет тебе все”). Далее идет “Сводная таблица или регистр” всех девяти частей сочинения (в заголовке говорится о восьми частях). Страницы 1-4 (нумерованные) занимает предисловие к читателю “Об оружии” (О Armacie). Начинается оно так: “Хотя все математические науки очень полезны целому свету и всяким людям, на нем проживающим, однако артиллерия, или наука о пушках (Armacie Dzialach) и о стрельбе из них не менее существенна, а в целом весьма нужна”. В предисловии упоминаются книги автора: “Геометрия” и “Военное строительство”, а также польское издание “Артиллерии” Диего Уфано.

Автор перечисляет условия, которым должен удовлетворять настоящий артиллерист: он должен хорошо читать, писать и рисовать, знать арифметику, геометрию, фортификацию, механику, натуральную магию (физику — А. М.) и химию. Автор нумерует эти условия по порядку красными чернилами на полях книги и отсылает читателя к значительно более полному перечню всех требований к знаниям военного инженера, приведенному им в его “Военном строительстве”. Практик, утверждает автор, может заниматься артиллерией, не имея теоретической подготовки, но он никогда не сможет стать главным артиллеристом, а только ремесленником. Скажем, однако, забегая несколько вперед, что в этом руководстве автор нигде не углубляется в вопросы теории; все сочинение имеет практический характер.

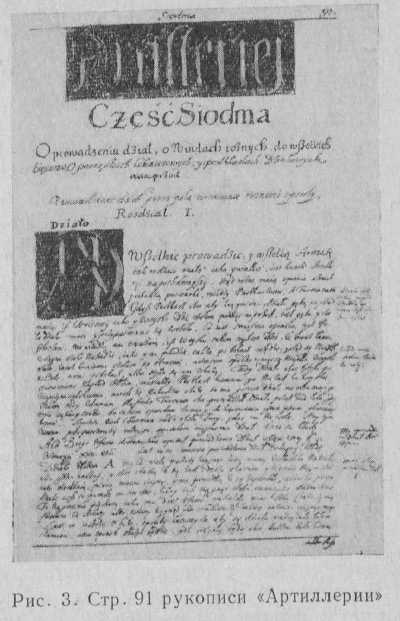

После краткой справки геометрического содержания — о точке и о прямой линии, причем делается ссылка на геометрию автора, начинается изложение основного предмета книги. Каждая часть открывается подробным украшенным заголовком, каждая глава (rozdzial) начинается также с выписанного красными чернилами заголовка и инициала, иногда разрастающегося в целую группу переплетенных букв (рис. 3).

Вот краткое содержание всех 9 частей книги:

Часть I (6 глав, 4 таблицы фигур). О почетной рыцарской науке, древние способы разрушения крепостей, о ручном огнестрельном оружии.

Часть II (9 глав). О разного рода орудиях, их весах, свойствах и действиях; сведения располагаются в таблицах, заимствованных в основном из “Артиллерии” Диего Уфано.

Часть III (9 глав, 4 таблицы фигур). О различных орудиях разных типов, о силе, действиях и их собственных пропорциях и прежде всего о [220] железных пушках, помещаемых на кораблях, в городах, замках и обозах, также о больших их выгодах; ссылки на дель Аква.

Часть IV (9 глав, 10 таблиц фигур). О различных способах измерения ядер и орудий и инструментах, применяемых для этих целей; ссылки на Семеновича и дель Аква.

Часть V (8 глав, 8 таблиц фигур). О ядрах, зарядных ящиках, шуфлах, об испытании орудий и прежде всего об изготовлении ядер и форм, в которых они отливаются.

Часть VI (8 глав, 8 таблиц фигур). Артиллерийский квадрант и его применения. Орудийные станки; ссылки на геометрию автора, на Диего Уфаио и дель Аква.

Часть VII (здесь намечались 11 глав и 11 таблиц фигур, но главы IV-VI остались ненаписанными и 4 фигуры невыполненными). О передвижении пушек, о различных подъемниках, о порядках в цейхгаузах и др.; ссылки на Диего Уфано и дель Аква.

Пропущенные главы должны были рассказывать о машинах и подъемниках (о windach). Это видно из указателя, помещенного в конце всей рукописи (с. 399). Для этих глав и соответствующих им фигур (считая фигуру к имеющейся главе III) автор оставил чистыми страницы с 97 по 103 (включительно).

Глава III начинается с характеристики “механического искусства” (Ars Mechanica) как науки “о всяких инструментах и чудесных (cudownych) машинах, весьма полезной для артиллерии”. Из контекста ясно, что речь идет только о статике. Динамика, основы которой уже были заложены Галилеем в его классических “Вопросах и доказательствах” (1638), будет еще в течение десятилетий оставаться “terra incognita” для артиллеристов, хотя толчком к ее развитию послужила, как известно, именно проблема исследования полета пушечного ядра, неведомая античным авторам.

Приступая к описанию действия так называемых простейших машин, автор испытывает, однако, затруднения, в связи с отсутствием необходимых чертежей. Он прямо пишет в конце страницы 96, что не имеет фигуры, о которой идет речь в главе 111 и что такая фигура находится в книге дель Аква, как мы знаем, тоже рукописной. (Запись сделана в отличие от основного текста коричневым карандашом, причем автор говорит о себе в первом лице: “Figury tej niemam...”). После этого следуют, как уже говорилось, семь страниц, оставленных чистыми: 97-103, и рукопись продолжается только со с. 104, где изложена глава VII.

В конце главы XI (с. 113) подклеен листок с карандашным наброском соответствующей фигуры. Здесь в качестве средств для передвижения орудий изображаются сани (sanie) и лодки на катках. На обороте бумажки имеется схема какой-то землемерной съемки, очевидно, не относящаяся к предмету рукописи.

Часть VIII (11 глав, 6 таблиц фигур). О порядках в цейхгаузах и арсеналах, о расположении орудий в поле и в крепости, о стрельбе в цель из нескольких орудий, об огненных мортирах, различных батареях и их расчетах. Ссылки на Диего Уфано и на “фортификацию” автора (т. е. на его уже не раз названное нами “Военное строительство”). Кроме того в двух местах (с. 128 и 133) автор ссылается на авторитет “славного инженера” Казимира Семеновича, состоявшего в 1647 г. на службе у Радзивиллов.

Часть IX (15 глав, 2 фигуры — одна из них, малая, на полях книги). О сере и селитрах, об изготовлении пороха, об огневых стрелах и ядрах, о стрельбе из орудий, также о петардах, гранатах и ракетах; ссылки на Уфано и Семеновича.

Как уже было сказано, после 154 страницы сразу идет подробное изложение содержания всей книги, занимающее с. 225-236; оно расписано [221] по частям и главам в два столбца. При этом для глав IV, V и VI седьмой части, оставшихся ненаписанными, оставлена пустая страница (с. 231).

В целом труд Наронского широко, но довольно бегло охватывает все важнейшие вопросы артиллерии того времени.

Автор был хорошо знаком со всеми имеющимися тогда польскими сочинениями, двумя печатными (Диего Уфано в переводе Яна Декана и Семеновича) и одним рукописным (дель Аква) и добросовестно на них ссылался. По частоте ссылок первое место занимает “Артиллерия” Уфано, за ней “Ручная практика” дель Аква, и, наконец, “Великое искусство” Семеновича.

Конечно, экземплярами печатных книг автор мог пользоваться и в Пруссии. Что касается рукописи сочинения дель Аква, то возможно, что он в это время либо совсем ее не имел, либо пользовался списком, где рисунки отсутствовали. Только этим и можно объяснить тот факт, что Наропский прерывает изложение на с. 96, сославшись на отсутствие фигуры из книги дель Аква.

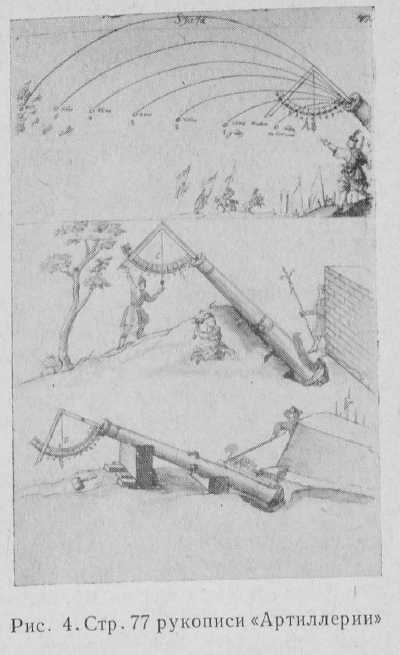

Мы уже отмечали преимущественно практический характер этого сочинения Наронского. Сложный теоретический вопрос о траектории пушечного ядра в нем совсем не рассматривается. Можно почти не сомневаться, однако, в том, что автор, как и большинство артиллеристов его времени, не пошел бы дальше концепции, изложенной в “Новой науке” Н. Тартальи (первое издание вышло в 1537 г.) и состоящей в том, что траектория ядра начинается с прямолинейного отрезка, переходит в дугу окружности и заканчивается снова прямолинейным отрезком. Правда, в своих “Вопросах и изобретениях” (первое издание вышло в 1546 г.) Тартальи утверждает уже, что в действительности траектория ядра искривлена во всех своих частях (исключая случай выстрела в вертикальном направлении); но это сочинение оставалось вне поля зрения артиллеристов. Сделанное Галилеем открытие, опубликованное в 1638 г., что эта траектория является параболической, также в течение многих десятилетий оставалось за пределами артиллерийских трактатов. На фигуре вверху с. 77, поясняющей применение квадранта при стрельбе, траектории выглядят совсем как параболические дуги (рис. 4). Что это — случайность? Впрочем на выполненной в красках панораме артиллерийского боя (с. 127) траектории явно не параболические. Они подходят больше к схеме Тартальи из “Новой науки”, которой, как уже говорилось, следовали многие книги по артиллерии, вплоть до конца XVII в., и среди них сочинение Уфано, написанное в начале этого века (первое издание вышло в 1613 г.).

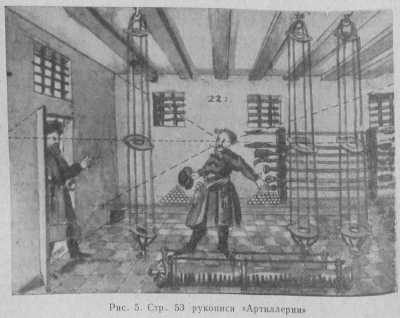

Фигуры в рукописи Наронского, как правило, выполнены превосходно и с большой живостью. По одежде, по типу, люди, которых он изображает, — это его соотечественники. Посмотрите, например, на фигуру справа вверху на рис. 4, или на сценку, представленную на с. 53 рукописи “Артиллерии” (рис. 5). [222]

Автор уделяет много внимания терминологическим вопросам. Конечно, он не может не опираться при этом на терминологический опыт Яна Декана в его переводе “Артиллерии” Уфано и дель Аква в его “Ручной практике”. Все же он часто старается внести собственный вклад в польскую научно- техническую терминологию, приводя каждый раз соответствующие немецкие, латинские и близкие по смыслу польские слова. Ограничимся двумя примерами. В начале 1 главы четвертой части (с. 39) сравниваются “немецкое слово мунштаб” (на полях рядом: “немцы пишут “Mas-stab”), латинские “Virgam” или “Regulam sphaereometricam” (со ссылкой на книгу Семеновича) и польские слова “laska okrаgtomiarow” или “miarokul” и выбирается немецкий термин в транскрипции “Munsztab”. Таким образом Наронский отказывается здесь от латинского термина “Regulam calibrae”, выбранного для той же цели его предшественниками — Яном Деканом и Семеновичем. Для сравнения укажем, что в русских переводных артиллерийских изданиях петровского времени мы встречаем либо русский термин “размерительный жезл” (“Описание артиллерии через Тимофея Бринку”), либо тот же термин немецкого происхождения: масштаб (Браун, Бухнер).

В главе I восьмой части (с. 115) по поводу предлагаемого автором термина “cekauz” (цейхгауз) сообщается, что это слово не является свойственным польскому языку, но заимствуется у немецкого, где оно пишется и произносится несколько по-другому: “Tzeiikhaus (Zeughaus)”. И далее этот термин сравнивается с терминами, принятыми у других народов, включая казаков (“Maystra Artillerij” — артиллерийская мастерская).

Ограничимся этими краткими сведениями о рукописи “Артиллерии”.

В заключение приведем беглый обзор остального содержания рукописи, представляющей несомненный самостоятельный интерес.

С. 237-266. Копия “Собрания пословиц” Анджея Максимилиана Фредро (“Przyslowia mow potocznych rosnych...”, Краков 1664). [223]

С. 268-274. Разделение Пруссии на 12 княжеств.

С. 275-277. Список коронных сенаторов и порядок в сенате Великого княжества Литовского.

Далее два чистых листа.

С. 281-288. “Heroica latinae”.

Страницы разделены на два столбца, левые столбцы заполнены короткими латинскими текстами, правые оставлены пустыми (в авторском перечне всех материалов, содержащихся в книге, помещенном в ее конце эта рукопись не упомянута).

С. 289-302 отсутствуют (в авторском перечне ничего не говорится об их содержании).

С. 303-319. Копия “Краткой науки о строительстве усадеб, дворцов, замков...” (Krotka nauka budownicza... Краков, 1659). Указывается, что эта часть рукописи писана в 1670 г. В неоднократно уже цитированной книге Тадеуша Новака сообщается, что вопрос об авторе этого первого в польской литературе сочинения по гражданскому строительству, предназначенному, однако, не для архитекторов, а для крупных землевладельцев, желающих строить, остается открытым. При этом высказывается предположение, что автором мог быть известный писатель, маршалок надворной короны Лукаш Опалинский (1612-1662) 6.

Рассматриваемая рукопись дает подтверждение этой гипотезы, тем более авторитетное, что оно исходит от современника Опалинского, являющегося несомненным знатоком отечественной научно-технической литературы своего времени. Именно, на с. 303 после заголовка предисловия к “Краткой науке” мы обнаруживаем следующую пометку: “autora OPal=°”, что естественно расшифровывается так: “автора Опалинского” (рис. 6). [224]

На с. 320 приводятся два плана замков с укреплениями; они особо упоминаются в авторском перечне содержания всей книги.

С. 321-322 — чистые.

С. 323-336 отсутствуют. В авторском перечне указывается, что на с. 325-328 находился “Diariusz” (дневник?), а на с. 329-332 — “Inventores reruin” (“Изобретатели вещей”), извлечения из сочинения “Autore Bludosc” (?). Далее, вероятно, шли чистые страницы (333-336), так как об их содержании ничего не сообщается.

С. 337-375 заняты описанием таблиц превращения простых дробей в другие со знаменателями, кратными первоначальным, и самими таблицами, составленными, по-видимому, Наронским в целях облегчения арифметических выкладок, встречающихся в землемерном деле. Заметим, что номера всех страниц, начиная с 337, переправлены (первоначально 337 страница числилась 319).

На с. 376-377 рассматривается комбинаторная задача о перестановках и в связи с ней дается таблица факториалов до 24! (последний выражается 24-значным числом). Внизу с. 377 приводится в виде примера фраза религиозного содержания, состоящая из семи слов, и составляются различные перестановки этих слов. Полное число перестановок, как правильно отмечает автор, равно 5040. Он ограничивается тем, что приводит 11 из них. Разумеется, эти упражнения не имеют никакого практического значения. Но их наличие характеризует Наронского как любителя математических развлечений.

С. 378-380 — чистые.

С. 381-393 — таблицы для пересчета одних земельных мер в другие (литовских в прусские).

С. 394. Три восточных алфавита (среди них арабский). Внизу страницы автор записывает на каждом из них свое имя и фамилию (loseph Naronski), располагая буквы в привычном для европейца порядке (слева направо). Снова развлечение!

С. 395. Группы латинских терминов, объединяемых общностью начальной буквы (по-видимому, первый набросок терминологического указателя к “Артиллерии”).

С. 396 — не заполнена, за исключением неполных четырех строк внизу, где приводятся соответственно числа страниц, листов из тетрадей и бумажных книг (liber papiere) во всей книге: 380, 190, 95, 4. Заметим, что страница 396 первоначально была отмечена номером 380.

С. 397-400. Содержание “Артиллерии”, расписанное по главам. Упомянуты также отсутствующие III главы седьмой части, по перед их названиями поставлены горизонтальные черточки (минусы?).

С. 401 — чистая.

С. 402. Конец оглавления “Артиллерии” и перечень всех остальных материалов, содержащихся в рукописи.

С. 403-404 — чистые.

Заканчивая это предварительное сообщение, автор выражает надежду, что рукопись может быть в дальнейшем изучена более основательно с помощью специалистов — знатоков истории польской научно-технической литературы.

Комментарии

1. Подробный разбор “Устава ратных дел” содержится в книге Т. Райнова “Наука в России XI-XVII веков”. М.-Л., 1940, с. 278-371. Тождество Онисима Михайлова, как он зовется в издании 1777-1781 гг. (и в рукописи) с известным московским печатником Радишевским, родом из Волыни, было установлено позже. Литературные указания см. в “Сводном каталоге русской книги XVIII века”, т. III. М., 1966, с. 6.

2. Т. Райнов, ibid., с. 354. Автор ссылается как на источник на книгу А. И. Заозерского “Царская вотчина XVII в.” Изд. 2-е. М., 1937.

3. Здесь и ниже мы пользуемся содержательным трудом Тадеуша Новака “Четыре века польской технической книги” (Tadeusz Nowak. Cztery wieki polskiei ksiazki technicznej, 1450-1850. Warszawa, 1961).

4. Новак, ibid., с. 85 и сл.

5. Мы обязаны Я. Д. Исаевичу указанием, что Наронский был автором исторических трудов, в частности, “Правдивого доказательства истории... королевства польского и Великого княжества Литовского вместе с присоединенными к нему русскими сарматскими странами”.

6. Новак, ibid., с. 98.

Текст воспроизведен по изданию: Новооткрытое произведение польской военно-технической литературы XVII в. // Книга. Исследования и материалы, Сборник XVII. М. Книга. 1968

© текст

-Маркушевич А. И. 1968

© сетевая версия - Тhietmar. 2024

© OCR - Ираида

Ли. 2024

© дизайн -

Войтехович А. 2001

© Книга.

Исследования и материалы. 1968

Спасибо команде vostlit.info за огромную работу по переводу и редактированию этих исторических документов! Это колоссальный труд волонтёров, включая ручную редактуру распознанных файлов. Источник: vostlit.info