НЕИЗВЕСТНАЯ ГРАМОТА СУЧАВСКОГО МИТРОПОЛИТА ДОСИФЕЯ О РАСТОРЖЕНИИ БРАКА ГЕТМАНА ПРАВОБЕРЕЖНЫХ КАЗАКОВ СТЕФАНА КУНИЦКОГО (1683 г.)

Биография Стефана Куницкого, бывшего гетманом правобережных казаков чуть более полугода — с августа 1683 по март 1684 г. и прославившегося военным походом в Молдавию и на Буджацкую орду (Буджак — самая южная территория междуречья Дуная и Днестра, обмываемая Черным морем, населенная ногайцами), до недавнего времени была практически неизвестна историкам. Лишь в начале 2000-х гг. украинский историк Т. Чухлиб представил в историографии относительно целостный образ этого любопытного деятеля казацкого движения эпохи Руины, собрав воедино множество данных из архивных и опубликованных источников 1. Между тем в биографии Куницкого до сих пор остается и будет, видимо, оставаться еще немало белых пятен в силу узости источниковой базы и отсутствия даже некоего подобия его личного архива, как, впрочем, и архива любого из более-менее крупных предводителей Запорожского казачества раннего Нового времени. Это касается, в том числе, формальных и неформально-семейных связей Куницкого с другими представителями казацкой старшины, которые обуславливали среди прочего и изменение его социального статуса.

Происхождение С. Куницкого остается туманным, а попытки украинских историков связать его фамилию с одним из шляхетских родов Куницких Речи Посполитой выглядят несколько натянуто 2 на фоне достоверных известий о нобилитации будущего гетмана польско-литовским сеймом в 1673 г. 3 При этом, как установил еще А. М. Лазаревский, Куницкий породнился с достаточно влиятельной в старшинской среде [443] семьей Лесницких, взяв в жены вдову Григория Лесницкого, бывшего миргородским полковником, генеральным судьей, а в 1657 г., после смерти Богдана Хмельницкого, даже претендовавшего на гетманство. После гибели Лесницкого в 1664 г. (расстрелян поляками) осталась вдова Елена с тремя сыновьями — Данилом, Дмитрием и Иваном. Она-то, как писал Лазаревский, «вышла вторично замуж за какого-то Степана Куницкого, служившаго у Дорошенка», гетмана Правобережной Украины. Известно, что Куницкий вывез в 1672 г. жену и пасынка Данила на Правобережье из Миргородского полка. Данило (ум. в 1695 г.) впоследствии вернулся в родные места, сохранив за собой имение родного отца и даже получив новые владения от гетмана И. С. Мазепы 4.

Брак с вдовой Лесницкого несомненно способствовал повышению социального статуса Куницкого в старшинской среде и, видимо, обеспечил дальнейшую карьеру. С 1677 г. Куницкий упоминается как «староста» (правильнее «подстароста», то есть управляющий) г. Немирова, назначенный, судя по всему, великим коронным гетманом Дмитрием Вишневецким 5, затем около 1682 г. становится полковником под османской властью, наконец, как уже было сказано, в 1683 г. достигает карьерных высот, получив от польского короля звание казацкого гетмана 6.

К этому времени в источниках вновь появляются сведения о деятельности Елены Куницкой (ранее Лесницкой), которая осенью 1683 г. расположилась с небольшим отрядом в Богуславе, собирая пошлины с проезжих купцов и принимая казаков — выходцев с Левобережья, чтобы направить их в Немиров, где формировалось войско для похода на Молдавию и Буджак и где находился ее муж. Елену и ее немногочисленных спутников пытались пленить татары, переяславский полковник Леонтий Полуботок строил планы захватить Куницкую и вывезти на Левобережную Украину, но в итоге супруга гетмана прибыла в Немиров целой и невредимой 7.

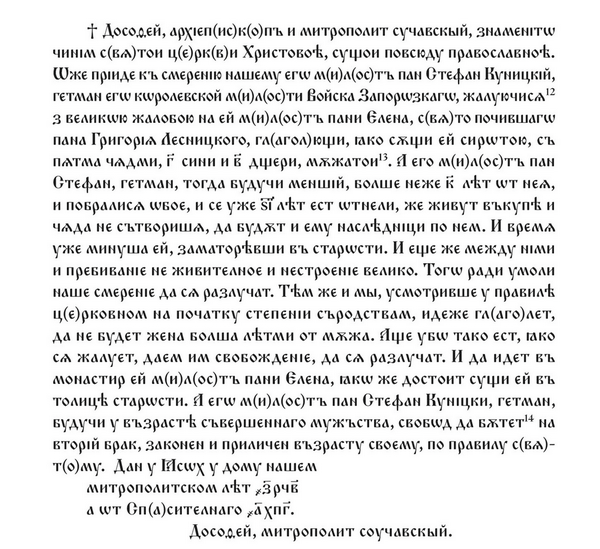

Однако отношения Елены с мужем к этому времени были далеко не [445] безоблачными. Бесценные подробности об этом мы узнаем из уникального источника — грамоты, выданной в Яссах сучавским митрополитом Досифеем 8, о расторжении брака Стефана и Елены Куницких.

Грамота не имеет точной даты, она выдана в Яссах, в «митрополитском» доме Досифея, только лишь с указанием года — 7192 от сотворения мира и 1683 от Рождества Христова. Это позволяет более точно определить время выдачи, поскольку 7192 год начался с 1 сентября, а 1683-й — закончился в декабре. Наиболее вероятное время ее изготовления — первая половина ноября 1683 г., когда Куницкий со своими войсками встретился в Кишиневе с молдавскими отрядами, чтобы дальше двинуться на юг, на Тягину (совр. Бендеры), Килию и Измаил. По пути в Кишинев он вполне мог остановиться в Яссах. Достоверно известно, что он посещал их, когда отступал после разгрома своего войска в начале января 1684 г.

Встретившись в Яссах с митрополитом Досифеем, казацкий гетман горячо просил дать ему развод с супругой. Обращение к Досифею вполне допустимо — в Киеве к тому времени митрополита не было уже несколько лет. Из объяснения Куницким причин [445] развода выясняются любопытные подробности его совместной жизни с вдовой Г. Лесницкого. Они состояли в браке 16 лет (то есть он был заключен в 1667 г.); Елена была более чем на 20 лет старше Куницкого, который должен был опекать также ее пятерых детей от Г. Лесницкого — троих сыновей и двух дочерей. За все время брака собственного ребенка супругам родить не удалось. Куницкий, который хотел иметь наследника, полагал, что жена утратила способность к деторождению в силу возраста. К этому добавлялись постоянные ссоры между Стефаном и Еленой: «И еще же между німи и пребиваніе не живителное и нестроеніе велико». Досифей, разыскавший якобы в церковных правилах упоминание, что жена не может быть старше мужа, разрешил развод и второй брак Куницкому, при условии, что Елена уйдет в монастырь.

Приведенные в грамоте Досифея цифры, касающиеся длительности брака и возраста Елены, позволяют примерно вычислить и дату рождения самого Куницкого, для расчета которой до сего момента не было вообще никаких данных. Итак, если предположить, что в момент заключения брака с вдовой будущему гетману было 16–20 лет, то, следовательно, датой его рождения могли быть 1647–1651 гг., а сам он к моменту выдачи грамоты был сорокалетним мужчиной, вполне, по мнению сучавского митрополита, «будучи у възрастъ съвершеннаго мужъства».

Судьба, однако, распорядилась так, что через несколько месяцев после получения развода Куницкий был убит собственными казаками, тогда как супруга его прожила как минимум до 1693 г. В этом году она с согласия троих сыновей передала половину так называемого Толстого леса в вечное владение Мгарскому Лубенскому монастырю 9.

Свидетельство грамоты Досифея скорее подтверждает тезис, что в свое время Куницкий женился на вдове Лесницкого, чтобы утвердиться в казачье-старшинской среде, возможно, именно это как раз обеспечило ему более прочные позиции в окружении гетмана П. Д. Дорошенко. По мере укрепления социального статуса, а особенно после получения гетманства, указанный брак по расчету окончательно потерял для него свою привлекательность. Вряд ли можно утверждать, что Куницкий специально решился на поход в Молдавию и на Буджак с целью избавиться от уз опостылевшего брака с престарелой вдовой, однако возможность реализации личных планов, особенно на волне первых успехов казацкого войска, [447] придававших гетману уверенность в себе, несомненно принималась им во внимание. Полагая, что после побед над белгородскими татарами ему удастся удержаться на гетманстве достаточно длительный срок, Куницкий желал отправить надоевшую жену в монастырь, не считаясь с возможным протестом ее родственников и покровителей из числа старшины. После этого он, видимо, намеревался заключить более выгодный с точки зрения его нынешнего положения брак и завести собственное потомство, которое в перспективе могло бы по крайней мере частично воспользоваться выгодами его социального положения.

Грамота Досифея сохранилась в деле № 47 Публичного архива Потоцких в составе Главного архива древних актов в Варшаве, среди бумаг в основном конца 1690-х гг. (вплетена в т. 4). Видимо, поэтому она не привлекала внимание исследователей гетманства Куницкого, искавших материалы о нем среди документов 1680-х гг. того же дела (т. 1–2). Как известно, указанное дело является частью архива польского короля Яна III Собеского и хранилось первоначально в составе Вилянувского архива (Вилянув — резиденция Собеских, которая впоследствии неоднократно меняла владельцев, среди которых были Потоцкие — отсюда название архива). В архив Яна Собеского указанный источник мог попасть двумя путями. Во-первых, после убийства Куницкого на казацкой раде часть его документов могла быть выслана к королевскому двору новым гетманом, Андреем Могилой. Во-вторых, Куницкий мог договориться с митрополитом Досифеем о выдаче грамоты, но по каким-то причинам не успел получить ее. В этом случае она могла быть привезена в Польшу самим Досифеем в составе митрополичьего архива, после того как он в 1686 г. был вынужден эмигрировать из Молдавии. Митрополит прожил в Речи Посполитой до самой смерти в 1693 г., причем Собеский предпринимал различные усилия, чтобы удержать его от возвращения в Молдавию, и в том числе отдал распоряжение о конфискации митрополичьих ценностей 10. Возможно, уже после смерти владыки грамота вместе с другими документами его архива была изъята, осев в архиве Собеского.

Грамота Досифея публикуется согласно рекомендациям румынских археографов касательно издания кириллических текстов, которые предусматривают сохранение оригинального правописания с [447] использованием вышедших из употребления литер 11. Сокращения, обозначенные титлом, раскрыты в круглых скобках.

Archiwum Główne Akt Dawnych. Archiwum Publiczne Potockich. Rękopis 47. T. 4. K. 240. Подлинник с печатью и подписью (см. рис. 1).

Источники и литература

Акты, относящиеся к истории Южной и Западной России, собранные и изданные Археографической комиссией. СПб.: Типография А. М. Котомина и К°, 1884. Т. 13. 1677–1678 / [под ред. Н. И. Костомарова]. [2 стр.] + 766 стб. + 18 с.

Власова Л. В. Молдавско-польские политические связи в последней четверти XVII — начале XVIII в. Кишинев: Штиница, 1980. 166 c.

Гросул В. Я. Досифей // Православная энциклопедия. Т. 16 / под общ. ред. Патриарха Московского и всея Руси Алексия II. М.: ЦНЦ «Православная энциклопедия», 2007. С. 50–51.

Кочегаров К. А. Участие украинского казачества в кампании 1683 года против Османской империи // Україна в Центрально-Східній Європи. Київ, 2005. Вип. 5. С. 623–664.

Лазаревский А. М. Люди старой Малороссии // Киевская старина. 1886. Т. 15. Июль. С. 443–455.

Оглоблин О. Гетьман Іван Мазепа та його доба. Нью-Йорк; Київ; Львів; Париж; Торонто, 2001. 464 с.

Чухліб Т. Мінлива доля рятівника Європи. Степан Куницький. 1683–1684 // Чухліб Т. Гетьмани Правобережної України в історії Центрально-Східної Европи. Київ: Видавничий дім «Києво-Могилянська Академія», 2004. С. 172–188.

Documenta Romaniae Historica. A. Moldova. Vol. I (1384–1448) / volum întocmit de C. Cihodaru, I. Caproşu, L. Şimanschi. Bucureşti: Editura Academiei Republicii Socialiste România, 1975. LV + 606 p.

Volumina legum. Przedruk zbioru praw, staraniem xx. pijarów w Warszawie, od roku 1732 do roku 1782, wydanego. Petersburg: Nakładem i drukiem Jozafata Ohryzki, 1860. T. 5. 463 + XVI s.

Комментарии

1. Чухліб Т. Мінлива доля рятівника Європи. Степан Куницький. 1683–1684 // Чухліб Т. Гетьмани Правобережної України в історії Центрально-Східної Европи. Київ, 2004. С. 172–188.

2. См., например: Там же. С. 172; Оглоблин О. Гетьман Іван Мазепа та його доба. Нью-Йорк; Київ; Львів; Париж; Торонто, 2001. С. 232.

3. Volumina legum. Przedruk zbioru praw, staraniem xx. pijarów w Warszawie, od roku 1732 do roku 1782, wydanego. Petersburg, 1860. T. 5. S. 79.

4. Лазаревский А. М. Люди старой Малороссии // Киевская старина. 1886 г. Т. 15. Июль. С. 453–454.

5. Акты, относящиеся к истории Южной и Западной России, собранные и изданные Археографической комиссией. СПб., 1884. Т. 13. 1677– 1678 / [под ред. Н. И. Костомарова]. Стб. 103, 125.

6. Кочегаров К. А. Участие украинского казачества в кампании 1683 года против Османской империи // Україна в Центрально-Східній Європи. Київ, 2005. Вип. 5. С. 634–635.

7. Там же. С. 639.

8. См. о нем: Гросул В. Я. Досифей // Православная энциклопедия. М., 2007. Т. 16. С. 50–51.

9. Лазаревский А. М. Люди старой Малороссии… С. 453–454.

10. Власова Л. В. Молдавско-польские политические связи в последней четверти XVII — начале XVIII в. Кишинев, 1980. С. 67–68, 148.

11. Documenta Romaniae Historica. A. Moldova. Vol. I (1384–1448) / volum întocmit de C. Cihodaru, I. Caproşu, L. Şimanschi. Bucureşti, 1975. P. VIII–IX. Приношу благодарность за консультацию коллеге Валентину Константинову.

12. Литера «у» в слове, возможно, исправлена из «о».

13. Литера «о» в слове исправлена из «р».

14. Так в рукописи.

Текст воспроизведен по изданию: Неизвестная грамота сучавского митрополита Досифея о расторжении брака гетмана правобережных казаков Стефана Куницкого (1683 г.) // Славянский альманах, № 3-4. М. Индрик. 2021

© текст - Кочегаров К. А. 2021© сетевая версия - Strori. 2025

© OCR - alobag. 2025

© дизайн - Войтехович А. 2001

© Славянский альманах. 2021