БИЧУРИНСКИЙ ФОНД В АРХИВЕ ИНСТИТУТА ВОСТОКОВЕДЕНИЯ

Несмотря на сравнительно большое количество работ о рукописном наследии Н. Я. Бичурина 1, оно до сих пор ни разу не было описано полностью. Этот недостаток объясняется в первую очередь распыленностью материалов по разным хранилищам. В упомянутых статьях С. А. Козина, Д. И. Тихонова, З. И. Горбачевой и А. Любимова сообщаются сведения главным образом о наиболее крупных его трудах; мелкие переводы, небольшие статьи и почти вся переписка в эти описания не включались.

Серьезной попыткой дать полную характеристику одного из важных собраний рукописей Н. Я. Бичурина является статья А. А. Петрова «Рукописи по китаеведению и монголоведению, хранящиеся в Центральном Архиве АТССР и в библиотеке Казанского университета» 2. Однако сам автор не считал приведенный им список рукописей Н. Я. Бичурина исчерпывающим и указывал на необходимость дальнейших розысков других частей казанского наследия знаменитого китаеведа. Побывавший спустя три года после А. А. Петрова в Казани В. П. Таранович подготовил статью «К вопросу о литературных материалах по востоковедению, хранящихся в учреждениях гор. Казани» 3.

Второй работой, восполнившей еще один пробел в выявлении наследия Н. Бичурина, является описание его рукописей, хранящихся в Государственной публичной библиотеке им. М. Е. Салтыкова-Щедрина в Ленинграде, составленное П. Е. Скачковым 4. П. Е. Скачков делает справедливый упрек, что «как ни странно, даже рукописи Н. Бичурина, находящиеся в Институте востоковедения Академии наук СССР, [137] не имеют полного научного описания» 5. В настоящей статье ставится задача восполнить этот пробел, тем более странный, что в Архиве востоковедов Ленинградского отделения ИВ АН СССР хранятся основные его материалы. Упомянутая выше рукопись В. П. Тарановича дает нам возможность сообщить ниже дополнительные сведения о судьбе некоторых рукописей. Рукописное наследие Н. Я. Бичурина, хранящееся в Архиве востоковедов, состоит из следующих материалов.

А. НЕОПУБЛИКОВАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ

I.

Переводы:

1. «Летопись Китайской Империи, называемая Юй-пьхи цзы-чжы тхун-цьзянь ган-му, разделенная на три части, летопись Древнюю, Среднюю и Новейшую. Перевод с китайского. 1825». Автограф. Тома I-XV. Шифр ф. 7, ед. хр. 1-15.

Рукопись в пятнадцати томах. Размер 21,5х34 см. На китайской бумаге (кроме 62 листов первого тома). Каждый том в папковом переплете, с надписью на корешке «История Китая». Все тома в хорошей сохранности. В тексте первых двух томов много исправлений, сделанных рукою Бичурина 6.

По своему содержанию тома охватывают следующие периоды истории Китая:

Том I. Предисловие с заключительной припиской: «в 46 лето правления Кханси, в 17 день первого месяца (февраль 1707 г.). Сие предисловие к летописи сочинено Государем Жень-ди. Древняя летопись от первых времен мира до утверждения монархического правления в 205 году до Р. Х.». События изложены по 1767 г. до н. э. Тетр. 1-3. 283 л.

Том II. 1766-1053 гг. до н. э. Тетр. 4-8. 426 л.

Том III. 1052-403 гг. до н. э. Тетр. 9-18. 608 л.

Том IV. 403 г. до н. э. — 193 г. н. э. Тетр. 1-12. 707 л. Нумерация тетрадей начинается снова. Тетр. 2-5 (256-61 гг. до н. э.) отсутствуют.

Том V. 194-318 гг. н. э. Тетр. 13-18. 532 л.

Том VI. 318-465 гг. н. э. Тетр. 19-26. 638 л.

Том VII. 466-607 гг. н. э. Тетр. 27-36. 718 л.

Том VIII. 608-713 гг. н. э. Тетр. 37-42. 527 л.

Том IX. 714-818 гг. н. э. Тетр. 43-48. 539 л.

Том X. 819-926 гг. н. э. Тетр. 49-55. 555 л.

Том XI. 927-958 гг. н. э. Тетр. 56-59. 339 л.

Том XII. 960-1085 гг. н. э. Тетр. 1-7. 614 л. Нумерация тетрадей начинается снова.

Том XIII. 1086-1137 гг. н. э. Тетр. 8-13. 667 л.

Том XIV. 1138-1257 гг. н. э. Тетр. 14-20. 601 л.

Том XV. 1259-1367 гг. н. э. Тетр. 21-27. 530 л.

Первые семь томов, пожертвованные в 1849 г. Н. Я. Бичуриным в библиотеку Казанской духовной академии, описаны А. А. Петровым в упомянутой выше работе. Благодаря его стараниям, казанская часть перевода «Тун цзянь ган му» в 1936 г. была передана в ИВ АН СССР и слита с томами VIII-XV, которые в последний отъезд Н. Бичурина в Кяхту (1835) оставались в библиотеке П. Л. Шиллинга в Петербурге и после смерти последнего поступили в Библиотеку Академии наук.

2. «История дома Мин» — содержит изложение событий за 1368-1644 гг. и, собственно, является продолжением (XVI томом) перевода «Тун цзянь ган му». Внешние данные те же, что и у предыдущих томов «Истории Китая». Тетр. 1-20. 690 л. Шифр ф. 7, ед. хр. 16. [138]

3. «Четверокнижие». Рукопись в двух томах. Размер 22х34 см. На китайской бумаге, в папковом переплете, с надписью на корешке «Четърекнижие». Перевод с китайского. Первая часть работы написана не рукою Н. Бичурина. Поправки и примечания — автограф. Шифр ф. 7, ед. хр. 17-18.

Том I, 617 л., содержит:

а) «Да сио». Без даты. 134 л. (1-134). Почерк писарский, с множеством поправок и подстрочных примечаний И. Я. Бичурина, содержащих главным образом толкование отдельных иероглифов.

Перевод текста с комментариями и предисловием Чжу Си. Листы 121-134 занимают биографии Цзэн-цзы, Чэнь-тана, Вэнь-вана, Яо, Шуня, «История царства Чу», «Цинь-ши или клятва удела Цинь» и др. Вероятно, переводы из китайского энциклопедического словаря.

б) «Чжун-юн». Без даты. 306 л. (135-441). Почерк писарский, с большим количеством исправлений и примечаний Н. Я. Бичурина. Перевод текста с комментариями и предисловием Чжу Си 1189 г.

Последние 19 листов (422-441) занимают биографии Цзы Сы, Янь-вэя, Цзы-лу, У-вана и др., «Храм праотцам Чжао и Му», «Пятилетнее жертвоприношение», «Водоходные судна и колесницы», «Кровельное отверстие», «Художники», «Великия правила» и другие небольшие заметки — вероятно, тоже переводы из энциклопедии.

В Государственной публичной библиотеке им. М. Е. Салтыкова-Щедрина хранится другой экземпляр перевода, видимо, более поздний, поскольку он содержит меньше поправок 7.

в) «Мын-цзы». 1820 г. Тетради 1-3. 176 л. (442-617).

Автограф. Перевод текста с комментариями Чжу Си.

На первой странице перевода обозначено: «Октябрь 9. 1820. Кончено ноября 14-го».

Том II. 562 л. При переплете допущена ошибка, листы 67-72 следуют за листом 80. Том содержит:

а) «Мын-цзы». 1820-1821 гг. Тетради 4-7. 262 л. (1-262). Автограф. С исправлениями и примечаниями к тексту. Перевод текста с комментариями Чжу Си.

б) «Лунь-юй». 1821 г., январь 31. 298 л. (264-562). Автограф Н. Бичурина, с исправлениями. Перевод текста. Предисловие и толкования Чжу Си.

4. «Молитва для испрошения дождя, сочиненная по царскому повелению». 1833 г. Перевод с китайского. Автограф. Здесь же китайский текст. В лист. 7 л. Шифр ф. 7, ед. хр. 45.

5. «Описание китайских монет. Переведено с японского монахом Иакинфом». СПб., 1838 г., стр. XXIX+200. Размер 26х36 см. Шифр ф. 7, ед. хр. 19.

Рукопись в переплете, написанная каллиграфическим почерком, заключает в себе описание 183 монет на 200 стр. текста с изображением монет. К переводу даны предисловие и комментарии Н. Бичурина. В пяти разделах рукописи описаны:

а) подлинные монеты («отлитыя государями законных династий») 621-1126 гг.;

б) подлинные монеты 1127-1724 гг.;

в) побочные монеты («отлитыя государями побочных династий и самозванцами») с VIII в. по 1644 г.

г) монеты иностранных государств («отлитыя иностранными владетелями») 922-1536 гг.

д) древние монеты (ранее 620 г. н. э.).

6. Материалы, относящиеся к приему английского посольства Макартнея в Китай («Доклад государственного министра двора его величества обер-гофмаршала Хошэня с прочими» о прибытии англичан в Тяньцзин и несколько императорских указов о пожаловании составу посольства подарков). Перевод. Автограф. Дата не указана. Тут же китайский и маньчжурский тексты. Тетрадь в переплете. Размер 16х27 см. 69 л. Шифр ф. 7, ед. хр. 31-а. [139]

Здесь же китайский текст доклада ургинского князя Юндунь Дарцьзи китайскому императору о результатах встречи в 1810 г. в Кяхте с Иркутским губернатором Трескиным по вопросу об обмене посольствами 8.

7. «Описание путешествия в Тибет бурятского ламы, депутата от Цонгольского рода Бандиды-Хамбы Цзая, с показанием расстояния мест и изложение обычаев народа тибетского, писанное по требованию правительства». Без даты (бумага с водяным знаком 1829). Автограф. Перевод (с монгольского?). В лист. 4 л. Шифр ф. 7, ед. хр. 46.

8. «Обряд. Доклад чиноположительной палаты (коллегии) о процессе проведения церемониала при совершении императором обряда землепашества». Перевод с китайского. Автограф. Без даты. Шифр ф. 7, ед. хр. 38, л. 87-89 9.

9. «Князь Бату», «Чингисовы жены», «Удэгэевы жены», «Куюковы жены» и «Мынкэевы жены». Автограф. Без даты. Перевод с китайского («Юань ши», цзюани 106, 118, раздел биографий). Шифр ф. 7, ед. хр. 38, л. 90-92.

10. «Предисловие к дорожной, вновь изданной карте Японского государства. Сочинил княжества А-бо частный ученый Чай-бан-янь». Перевод (с китайского?). Без даты. Автограф. 1 лист. Шифр ф. 7, ед. хр. 52.

II.

Статьи и рецензии:

11. «О встрече в 1810 г. в Кяхте Иркутского губернатора Трескина с Ургинским князем Юндунь Дарцьзи. (Возобновление китайцами переговоров о русском посольстве, вызванном нападением англичан в 1809 г. на Макао)». Дата не указана. Автограф. Здесь же перевод доклада князя китайскому императору о ходе переговоров 10. Шифр ф. 7, ед. хр. 38, л. 93-95.

12. «Пояснения к Указу о темном ветре». 26 августа 1822 г. Автограф. (Вариант вступления к статье «Известие о необыкновенном ветре, бывшем в Пекине 1819 года и указ Китайского Богдо-Хана, обнародованный по сему случаю». «Сибирский Вестник», 1822 г., ч. 20, стр. 371-376.) Шифр ф. 7, ед. хр. 38, л. 107 (об.).

13. «Краткая статистика Китая». Автограф. После 1830 г. Шифр ф. 7, ед. хр. 38, л. 71-74.

14. «Краткая статистика Монголии». Автограф. После 1830 г. Шифр ф. 7, ед. хр. 38, л. 75-76.

15. «Рецензия на пятиязычный словарь издаваемый г. Каменским». Дата не указана. Почерк писарский, с поправками И. Бичурина. Шифр ф. 7, ед. хр. 38, л. 136-143.

Перед рецензией (лл. 132-135) приведен перевод с китайского «Предисловия к трех-язычному маньчжу-монголо-китайскому словарю (Цин-вынь-цьзянь), сочиненному Его Величеством». Без даты. Автограф. С примечаниями к тексту. Параллельно дается перевод Каменского.

16. «О войне Греции с Турцией». Без даты. Автограф. Шифр ф. 7, ед. хр. 38, л. 130-131.

17. «От Кяхты до Иркутска кругоморскою дорогою». Дата не указана. Автограф. (Отрывок из дневника?). Шифр ф. 7, ед. хр. 38, л. 144-145.

18. «О происхождении термина «Тибет»». Дата не указана (бумага с водяным знаком 1827). Автограф. В лист. 3 л. (5 стр.). Шифр. ф. 7, ед. хр. 43.

Статья представляет собой развернутый вариант вошедшего в предисловие к «Истории Тибета и Хухунора» (СПб., 1833, стр. VI-X) текста о происхождении названия Тибета. [140]

19. «Пабо». Без даты. Автограф. В лист. 4 л. (7 стр.). Шифр ф. 7, ед. хр. 49.

Краткий исторический очерк удельного владения Пабо (Ба-бай) сифу.

20. «О состоянии торговли России с Китаем на западных границах» (в Или, Чугучаке и в верховьях р. Чуй). Без даты. Автограф. В лист. 4 л. Шифр ф. 7, ед. хр. 50.

Фрагмент докладной записки о необходимости командировать человека для изучения вопроса об улучшении торговли и для собирания исторических материалов;

О западной части Средней Азии.

21. «О торговле англичан в Средней Азии». Записка. Без указания даты. Автограф. 1 лист. Шифр ф. 7, ед. хр. 51.

Составлена по сведениям, собранным от бухарских купцов.

22. «Изложение голосовой системы китайского письма». Без даты. В лист (21х34 см). 43 л. Написано тем же почерком, что и экземпляр, хранящийся в Казани 11. С исправлениями и замечаниями Н. Бичурина и (его?) надписью «Для хранения в азиатском музеуме Б.» Шифр ф. 7, ед. хр. 35.

При описании рукописного наследия Н. Я. Бичурина нельзя не вернуться к вопросу об авторстве данной рукописи. Как известно, С. А. Козин был склонен отвергать авторство Н. Бичурина. А. А. Петров, напротив, говорил о его бесспорности. Тщательное изучение текста приводит к убеждению, что рассматриваемая рукопись не является самостоятельной работой Бичурина. В подтверждение такого вывода аргументы С. А. Козина можно дополнить следующим. В пятой главе, где автор «Изложения» ссылается на «всеобщее сожжение книг» в Китае, рукою Бичурина сделано примечание: «сожжены только Древняя история, стихотворения и уложения династии Чжеу, напоминавшия о событиях союзно-удельного правления, а прочил книги оставлены были». В то же время слова «всеобщее сожжоние книг» подчеркнуты, а ранее имеется примечание Н. Бичурина: «ниже все места подчеркнутые принадлежат к ложным мнениям сочинителя голосовой системы». Имеется еще ряд подобных возражений Бичурина. Тот факт, что данная работа числится в списке пожертвованных им рукописей, не может служить достаточным основанием для того, чтобы приписать ее Н. Бичурину.

III.

Справочники:

23. Географический справочник по Китаю. Автограф в 2 тетрадях. Размер 16х27 см. Без титульного листа и без даты, 84 л. и 102 л. Шифр ф. 7, ед. хр. 31-б и 31-в.

Список названий географических пунктов 18 провинций Китая с указанием их долгот и широт. Список составлен по провинциям с дальнейшим подразделением на областные, уездные и окружные города. Названия пунктов даны иероглифами с русской транскрипцией. Пункты западных окраин Китая включены без определения их долготы и широты.

В аналогичной рукописи под названием «Алфавит губерниям и городам в Китае» (в Казани) имеется также алфавитный указатель, а в список включены города Монголии и Маньчжурии 12.

24. «Хронология китайская (Цьзин-биао-ди-цьзян)». Начата в 1820. Автограф.

В лист (23х34 см). 81 л. Шифр ф. 7, ед. хр. 34.

Каждый лист разбит на 60 клеток, в которые вписаны годы. Над всеми цифрами — годы правления. Хронология охватывает период с 2637 г. до н. э. по 1833 г. н. э. Перед таблицами перечислены династии, царствовавшие в Китае, с указанием годов.

В клетках иероглифами дано название династий и годов правления. Внизу и вверху таблиц имеются поправки и дополнения, а также много различных исторических справок.

Аналогичный экземпляр рукописи (менее полный) хранится в Государственной публичной библиотеке им. М. Е. Салтыкова-Щедрина 13. [141]

В ЛО ИВ ЛИ СССР имеется второй экземпляр хронологии (ф. 7, ед. хр. 31-г, 80 л.), отличающийся тем, что названия династий не вписаны иероглифами, даты заканчиваются 1817 г., нет исторических справок.

Здесь же (листы 1-5) имеется автограф корейца Чо Ин Су, датированный первым месяцем 1817 г.: «Я с русским господином Хэ встретился в Юйхэгуань. Накануне разлуки с ним пишу в подарок стихи, с тем, чтобы подтвердить свое дружеское отношение к другой (чужой) стране». Далее идет стихотворение. На китайском языке.

Вероятно, под именем Хэ имеется в виду Н. Бичурин: так могли его называть по первому слогу греческой формы его монашеского имени «Hyakinthos».

IV.

Словари:

25. Словарь китайско-русский, расположенный по русскому алфавиту. Дата не указана. Автограф. 12 тетрадей 16x27 см. 1797 л. Шифр ф. 7, ед. хр. 22-23.

26. Краткий китайско-русский фонетический словарь, расположенный по русскому алфавиту («Цзы-вэй цзянь-люэ»). Без даты. Автограф. 16 тетрадей 16х22 см. 1277 л. Шифр ф. 7, ед. хр. 28-29.

27. Словарь китайско-латинский (фонетический), расположенный по русскому алфавиту. Дата не указана. Автограф. 12 тетрадей. 16x26,5 см. 1887 л. Шифр ф. 7, ед. хр. 24-25.

С. А. Козин, упоминая о данном словаре, ошибочно указал его объем — 24 тетради; на самом деле их 12, а другие 12 (ед. хр. 26-27) являются дублетом первых.

28. Словарь маньчжурско-китайско-русский. Без даты. Автограф. 4 тетради 16х27 см. 424 л. Слова, расположенные по предметно-тематическому признаку, разбиты на 463 главы. Шифр ф. 7, ед. хр. 30.

Как указывает И. Савельев, это перевод маньчжуро-китайского словаря «Цин вэнь-цзянь» 14. Перевод не закончен, особенно по терминологии животного и растительного мира.

29. Маньчжурско-китайско-русский словарь терминов часового производства. 1821 г. Автограф. На 10 л. китайской бумаги. Размер 17х26 см. Шифр ф. 7, ед. хр. 36.

Словарь состоит из двух разделов: 1) «Чжунбяо лэй» («О часах») и 2) «Сюли чжунбяо цзяхо лэй» («Об орудиях относящихся до починки часов»).

На рукописи надпись Леонтьевского: «Сия книжка трудами и благородным рвением к пользе своих соотчичей в бытность нашу в короткое время составлена Его Высокопреподобием Отцом Иоакинфом и подарена мне в январе 1821 года».

Ни один из перечисленных словарей не имеет авторского названия. Определение даты их составления весьма затруднительно: работа над словарями велась Бичуриным на всем протяжении его пребывания в Пекине. По сообщению И. Савельева, Бичурин начал заниматься китайским языком на другой же день по прибытии в столицу Китая. Отсутствие удовлетворительных пособий побудило его приступить к своеобразному составлению словаря: он взял себе за правило возвращаться из каждой прогулки по городу с запасом новых слов, записи которых за первые четыре года его пребывания в Китае составили небольшой словарь наиболее употребительных слов с русским переводом. Впоследствии он составлял свои словари на материале переводов, которыми занимался вплоть до перевода маньчжуро-китайско-русского словаря (ед. хр. 30), которым кончились его продолжавшиеся около 14 лет 15 ученые занятия в Пекине. Однако, как свидетельствуют опубликованные недавно выдержки из его переписки с М. П. Погодиным, Бичурин продолжал лексикографическую работу в Петербурге 16. [142]

V.

Переписка:

30. Черновики записок научного содержания и частных писем Н. Я. Бичурина к разным лицам. Сброшюрованы в общем томе, ед. хр. 38.

а) Архимандриту Петру в Пекин. 6 августа 1821 г. Кяхта. Письмо из Кяхты по пути в Россию. Шифр ф. 7, ед. хр. 38, л. 111.

б) Нежинскому купцу Дементию Семеновичу Аскашеву в Иркутск. 8 августа 1821 г. Кяхта. С просьбой о дополнительной высылке 1500 рублей на расходы миссии. Шифр ф. 7, ед. хр. 38, л. 111 (об).

в) Протоиерею Борису Герасимовичу Поликарпову в Казань. 8 августа 1821 г. Кяхта. С просьбой сообщить об участи некоторых родных и друзей. Шифр ф. 7, ед. хр. 38, л. 112.1

г) Купцу Николаю Алексеевичу Колесову в Кяхту. 25 августа 1821 г. Кяхта. О получении денег и возможности отправки в Петербург ящиков с китайскими книгами. Шифр ф. 7, ед. хр. 38, л. 112 (об).

д) Михаилу Степановичу Семичевскому в Иркутск. 28 августа 1821 г. Кяхта. О подготовке к дальнейшему пути в Петербург. Шифр ф. 7, ед. хр. 38, л. 113.

е) Епископу Иркутскому Михаилу. 29 августа 1821 г. Кяхта. О том же. Шифр ф. 7, сд. хр. 38, л. 113 (об.).

ж) Петру Филипповичу Галяковскому (Голяховскому) в Кяхту. 29 сентября 1821 г. Иркутск. О решении посвятить себя занятиям о Китае; предложение своих услуг по вопросам, касающимся Китая. Шифр ф. 7, ед. хр. 38, л. 114.

з) Ему же, 20 октября 1821 г. Иркутск. О посылке 2 тыс. руб. (долга), о получении от Лосева в подарок «разменной» карты, а также о карте Галяковского, которую Бичурин был вынужден временно взять с собою в Петербург для снятия с нее копии. Шифр ф. 7, ед. хр. 38, л. 114 (об.).

и) Сипакову, в Кяхту. 27 октября 1821 г. Советы по его работе и просьба выписать названия обмениваемых в Кяхте товаров по-китайски 17, а также сообщение, что в дороге у него отобрана копия таможенного ярлыка. Шифр ф. 7, ед. хр. 38, л. 115.

й) Петру Филипповичу [Галяковскому]. 27 октября 1821 г. Иркутск. О Сипакове и Михаиле Дмитриевиче [?] Шифр. ф. 7, ед. хр. 38, л. 115 (об.).

к) Сипакову. 3 ноября 1821 г. Иркутск. О посылке ему прогонных денег от Иркутска до Петербурга. Шифр ф. 7, ед. хр. 38, л. 116.

л) Иркутскому гражданскому губернатору Ивану Богдановичу Целлеру. 22 ноября 1821 г. Томск. Благодарность за внимание, оказанное во время пребывания в Иркутске, и просьба помочь оставшемуся в Иркутске больному студенту Зимайлову. Шифр ф. 7, ед. хр. 38, л. 116 (об.).

м) Лектору университета Евдокиму Филипповичу За[...?]. 23 января 1822 г. Рекомендательное письмо с просьбой принять в университет Николая Фелицына. Шифр ф. 7, ед. хр. 38, л. 117.

и) Неизвестному. 23 января 1822 г. Фрагмент письма об обстоятельствах, способствовавших созданию кривотолков о Бичурине. Шифр ф. 7, ед. хр. 38, л. 110.

o) Кяхтинскому директору (Галяковскому). Февраль 1822 г. Петербург. Письмо по возвращении из Кяхты. Шифр ф. 7, ед. хр. 38, л. 118.

п) Епископу Иркутскому [Михаилу?]. 1822 г. Петербург. О прибытии в Петербург. Шифр ф. 7, ед. хр. 38, л. 118 (об.).

р) Протоиерею Петру Андреевичу Фелицыну [в Тобольск]. 24 марта 1822 г. Петербург. О своей жизни в Петербурге и о сыне Фелицына. Шифр ф. 7, ед. хр. 38, л. 119.

с) Семену Минеевичу Шиловскому. 24 марта 1822 г. Петербург. С соболезнованием по случаю кончины супруги Шиловского. Об атмосфере встречи Бичурина по приезде из Китая. Шифр ф. 7, ед. хр. 38, л. 119 (об.). [143]

т) Е[гору] Ф[едоровичу] Т[имковскому]. 25 августа 1822 г. [Петербург]. О требованиях, предъявляемых Н. Я. Бичуриным к своим переводам и сочинениям: «всего более страшусь остаться виноватым перед потомством — даже в непроизвольных погрешностях». Шифр ф. 7, ед. хр. 38, л. 107.

у) [Е. Ф. Тимковскому]. 29 октября 1822 г. [Петербург]. Об изменении в транскрипции некоторых китайских звуков. Шифр ф. 7, ед. хр. 38, л. 108.

ф) Алексею Николаевичу Аленину (Оленину). 10 января 1823 г. Петербург. Сопроводительное письмо к отрывкам переводов о древнем сообщении Европы с Китаем. [Опубликовано Д. И. Тихоновым (указ. соч., стр. 282)]. Шифр ф. 7, ед. хр. 38, л. 108 (об.).

х) Егору Федоровичу [Тимковскому]. 7 мая 1823 г. О происхождении термина «татар». Шифр ф. 7, ед. хр. 38, л. 109.

ц) Неизвестному. (1813?). Фрагмент письма с просьбой посоветовать — возможно ли просить денежное вознаграждение за отправленный из Пекина Н. И. Трескину ящик с минералами и в дар императору — план Пекина и костюмы народов Юго-Восточной Азии. Шифр ф. 7, ед. хр. 38, л. 109 (об.).

ч) Неизвестному, отправляющемуся в Забайкалье. Без даты. С вопросами для выяснения обрядов и обычаев монголов. 1 л. Шифр ф. 7, ед. хр. 47.

31. Письма Н. Я. Бичурину от разных лиц:

а) Письмо директора Кяхтинской таможни П. Вонифатьева с уведомлением о пожаловании Н. Бичурину 500 рублей. 4 октября 1807 г. Шифр ф. 7, ед. хр. 38, л. 20-21.

б) Письмо И. Вонифатьева с сообщением о получении записки Бичурина с дороги (по пути в Пекин) и советами о дальнейшем маршруте. 4 октября 1807 г. Шифр. ф. 7, ед. хр. 38, л. 52-53.

в) Отношение Академии наук о получении описания Пекина. 7 августа 1829 г. Шифр ф. 7, ед. хр. 38, л. 125.

г) Письмо чиновника А. А. Сухачева из Вышнего Волочка с просьбой определить китайский свиток, приобретенный им у частного лица. С приложением внешнего описания свитка. 11 сентября 1834 г. Шифр ф. 7, ед. хр. 38, л. 104-106.

д) Письма пекинского католического миссионера Ферейра (Ferreira) 1816-1821 гг. На латинском языке. В папковом переплете. Размер 23х34 см. 42 л. Шифр ф. 7, ед. хр. 39.

Основное содержание переписки затрагивает вопросы европейской политической жизни. Здесь же латинский текст конвенции, заключенной тремя монархами в Париже, манифеста и эдикта Александра I от 25 декабря 1816 г., а также ода, посвященная Александру автором писем от 26 сентября 1816 г. В этой же папке одно письмо от Joseph Nuncy Riboiro от 30 декабря 1815 г.

VI.

Материалы биографического характера:

32. О назначении и освобождении Н. Я. Бичурина от должности ректора Иркутской семинарии. 1802, 1806 гг. 4 лл. Архивные копии с материалов Государственного архива Иркутской области. Шифр ф. 7, ед. хр. 37-8.

33. Материалы к делу «о беспорядке от семинаристов... и о предосудительном при сем случае поступке Архимандрита Иакинфа...» («о держании при себе под видом и именем послушника привезенной им с собой вольной девки Натальи Ивановой или Петровой»). 1806 г. 41 л. Архивные копии с материалов Государственного архива Иркутской области и Центрального государственного исторического архива в Ленинграде. Шифр. ф. 7, ед. хр. 37-9.

34. Секретная записка архимандриту Иакинфу от Общего присутствии Троицкосавской пограничной канцелярии и о «предметах, кои нужно поручить для разведывания» во время пребывания в Пекине. С приложением копии секретной инструкции приставу [IX] миссии Первушину. 17 сентября 1807 г. Шифр ф. 7, ед. хр. 38, л. 11-19.

35. Копии секретных поручений отправляющимся в Пекин: колл. регистратору Попову, титулярному советнику Первушину и сотнику (живописцу при миссии) [144] Щукину и письмо архимандриту Иакинфу. 17 сентября 1807 г. Шифр ф. 7, ед. хр. 38, л. 22-38.

36. Материалы к первому периоду деятельности Н. Я. Бичурина в качестве начальника IX духовной миссии. Копии отношения кн. Голицына к гр. Ю. А. Головкину, решений о назначении Бичурина начальником миссии и др. 1806-1809 гг. 13 л. Архивные копии с материалов Государственного архива Иркутской области. Шифр ф. 7, ед. хр. 37-4.

37. Копия рапорта Н. Я. Бичурина в Государственную коллегию иностранных дел об «увольнении в отечество» иеродиакона Нектария и выписка из его письма от 13 февраля 1810 г. митрополиту санктпетербургскому Амвросию о болезни Нектария. 2 л. Шифр ф. 7, ед. хр. 37-6.

38. Копия рапорта Н. Я. Бичурина в Синод о проступках иеромонахов Серафима, Аркадия и церковника К. Пальмовского. 30 апреля 1814 г. 6 л. Архивная копии с материалов Центрального государственного исторического архива в Ленинграде. Шифр ф. 7, ед. хр. 37-7.

39. Копия записки Н. Я. Бичурина о причинах, побудивших его ехать в Кяхту с Шиллингом-Канштатом. 1830 г. 1 л. Шифр ф. 7, ед. хр. 37-2. [Опубликована С. А. Козиным (указ. соч., стр. 410-411)].

40. Материалы по вопросу о снятии с Н. Я. Бичурина монашеского звания. Копии отношений обер-прокурора Синода кн. П. Мещерского к гр. К. Б. Нессельроде, прошения Бичурина, отношения С.-Петербургской духовной консистории 1813-1832 гг. 9 лл. Архивные копии с материалов Центрального государственного исторического архива в Ленинграде. Шифр ф. 7, ед. хр. 37-3.

41. Выписки из донесения П. Л. Шиллинга от 24 июня 1832 г. о деятельности П. Бичурина в экспедиции на китайскую границу и по вопросу об освобождении его от духовного звания. 4 лл. Шифр ф. 7, ед. хр. 37-5.

42. Памятка с перечнем дел, которые необходимо выполнить в Пекине (сбор статистических сведений, закупка книг и т. д.). Без даты. Автограф. 1 л. Шифр ф. 7, ед. хр. 48.

43. Памятка о том, что нужно узнать, сделать и как вести жизнь в Китае. Состоит из 10 пунктов. Почерк неизвестен. Вероятно, выписка из инструкции. Шифр ф. 7, ед. хр. 38, л. 54-57.

VII.

Разное:

44. «Описание российского подворья и монастыря в Пекине». Дата не указана. На китайском языке. Шифр ф. 7, ед. хр. 38, л. 1-9.

Приводится детальное описание площади подворья и расположенных на ней строений. Меры длины китайские.

45. «Замечания по медицинской части». Без даты (водяной знак 1805). Почерк неизвестен. Шифр ф. 7, ед. хр. 38, л. 58-66.

Вероятно, часть докладной записки, посвященной ожидавшемуся проезду через Сибирь китайского посольства. В записке дана общая характеристика состояния медицинского обслуживания в Сибири, а также ряд общих сведений о китайской медицинской науке, взятых из различных описаний Китая.

46. «Неизменяемая средина». Дата не указана. Перевод с китайского, почерк неизвестен. Главы I-XXXIII. Без предисловия и комментариев. Шифр ф. 7, ед. хр. 38, л. 77-86.

47. «Memoire». Без даты. На французском языке. Почерк Н. Я. Бичурина. Шифр ф. 7, ед. хр. 38, л. 10.

По-видимому, выписка из письма Basile Passec, обратившегося с просьбой прислать имеющиеся в литературе сведения о прививках ветряной оспы в Китае и Индии.

Внизу помета: «такое же сообщение было передано в 1805 г. сыну г-на Клапрота».

48. Фрагмент отношения управляющего министерством иностранных дел к министру духовных дел и народного просвещения о целесообразности предварительной [145] подготовки кандидатов (студентов) для состава следующей духовной миссии в Пекине. 1823 г. Шифр ф. 7, ед. хр. 38, л. 67-70.

49. Перечень (15 наименований) китайских словарей и книг. Автограф. Шифр ф. 7, ед. хр. 38, л. 126-127.

50. «Копия с трактату заключенного от Российской стороны с китайскими министрами о границе при речке Буре. 1727 году августа 20 дня». Шифр ф. 7, ед. хр. 38, л. 39-41 18.

51. «Список с генерального трактата..». 14 июня 1728 г. Шифр ф. 7, ед. хр. 38, л. 42-48.

52. Копия постановления, заключенного в Кяхте 8 февраля 1792 г. иркутским губернатором Нагелем с пограничными китайскими амбанями о торговле и порядке наказания преступников. Шифр ф. 7, ед. хр. 38, л. 49-50.

53. Копия перевода разменного письма о процедуре разбора споров, могущих возникнуть при торговле в Кяхте, заключенного подполковником Яковым Чернышевым с заргучей Юншане. Перевод И. Игумнова. Без даты. Шифр ф. 7, ед. хр. 38, л. 51.

54. «Примерная записка касательно китайской миссии», составленная митрополитом санктпетербургским Амвросием и предоставленная кн. А. Н. Голицыным кн. А. А. Чарторожскому 5 марта 1805 г. Копия. Шифр ф. 7, ед. хр. 37-1.

55. Экземпляр газеты «Русский инвалид или военный ведомости» № 240 от 22 сентября 1829 г. с текстом манифеста о заключении мира с Турцией. Шифр ф. 7, ед. хр. 38, л. 96-97.

56. Приглашения Петербургской духовной академии и Горного кадетского корпуса принять участие в публичных испытаниях студентов-выпускников и программы испытаний. 1829 г. Печатный текст. Шифр. ф. 7, ед. хр. 38, л. 98-101.

57. Фронтиспис (в красках) «Истории Тибета и Хухунора» к ч. I и II. Шифр ф. 7, ед. хр. 38, л. 102-103.

58. «Предположение о заведении коммерческого пансиона, устраиваемого с дозволения училищного начальства, Августом Сен-Тома, лектором императорского С. Петербургского университета». Печатный оттиск. Шифр ф. 7, ед. хр. 38, л. 121-124.

59. «Programme do la seance publique de l’Academie Imperiale des sciences de St. Petersbourg. Tenue le 29 Decembre 1829». Печатный текст. Шифр. ф. 7, ед. хр. 38, л. 128-129.

60. «De rebus sanctae, Religions Dialogue inter Majorinum ot Camillum». Без даты. Почерк неизвестен. В папковом переплете. Размер 21х31 см. 140 лл. Шифр ф. 7, ед. хр. 42.

61. «Exposittio Fidei Catholicae...», составленное Jacobo Benigno Bossuet. Автограф Ферейра. Шифр ф. 7, ед. хр. 42, л. 141-165.

62. «Retessitur Manichaimus». 1812 г. Части 3, 4, 6-12. На латинском языке. В стихотворной форме. Автор неизвестен. В конце каждой главы имеются инициалы A. M. D. G. Рукопись с множеством поправок. В лист. 125 лл. Шифр ф. 7, ед. хр. 41.

63. Стихотворный латинский перевод Экклезиаста. Пекин. 1816 г. Перевод Ферейра 19. В папковом переплете. Размер 13X21,5 см. 47 лл. Шифр ф. 7, ед. хр. 40.

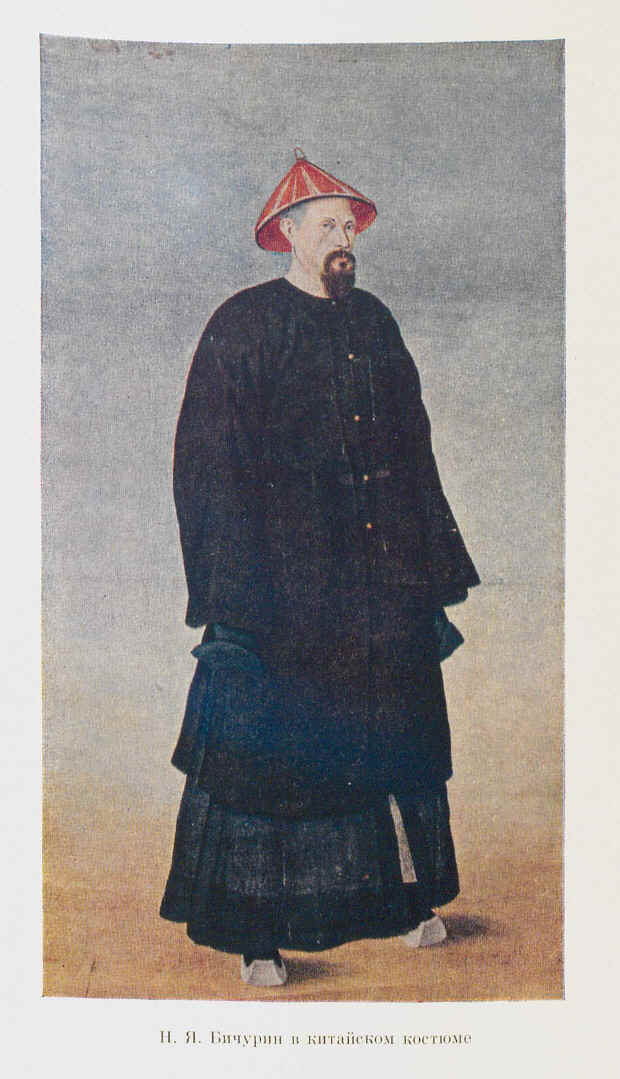

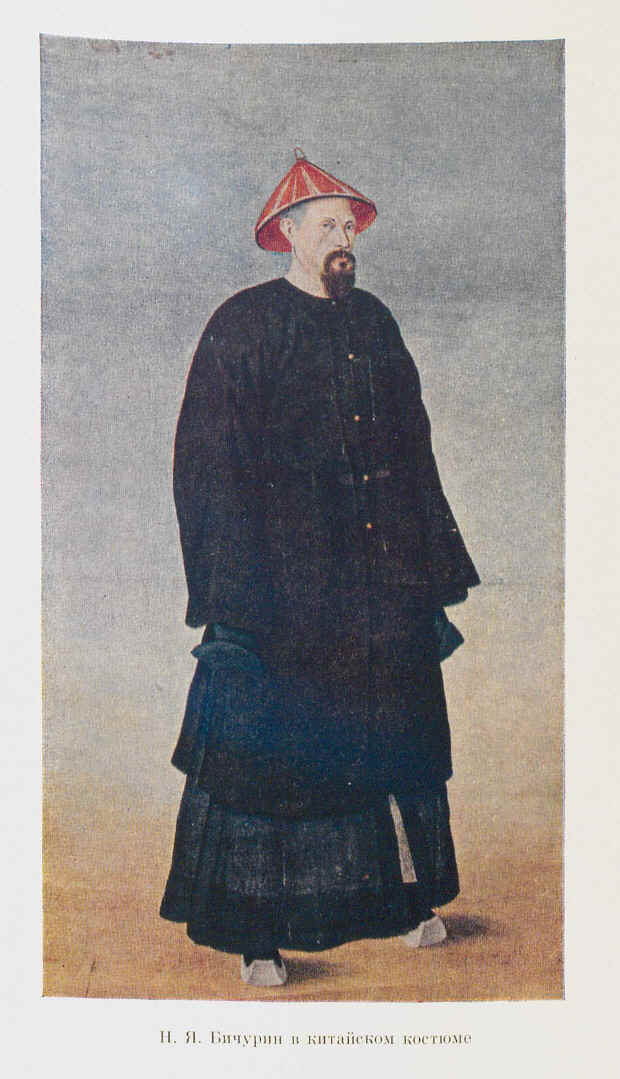

64. Портрет Н. Я. Бичурина в китайской одежде. В красках. Размер 115х215 см. Шифр ф. 7, ед. хр. 44.

Работа неизвестного художника. Фон покрыт толстым грунтом краски типа гуаши. Лицо и отдельные детали костюма выполнены акварелью, отдельные детали — тушь (см. фото на вклейке).

Сочетание приемов европейской и китайской живописи заставляет предполагать, что портрет написан китайцем, знакомым с приемами европейской живописи, или же [146] европейцем, знакомым с приемами китайской живописи. Вполне возможно, что это работа художника миссии Щукина.

Из портретов Н. Я. Бичурина до сих пор были известны три. Один, работы В. Теребнева, в монашеском одеянии и черном клобуке, второй — под названием «Благородный китаец в летнем одеянии» (монограмма Орловского) 20, третий, с находящейся в Троицкосавском музее акварели декабриста Николая Бестужева, иллюстрирует статью М. П. Алексеева «Пушкин и Китай» 21. Остается неясным, какой портрет был прислан Бичуриным в дар Казанской духовной академии 22. Среди двух подаренных портретов один был его собственный. В письме к ректору академии Бичурин просил «портреты содержать закрытыми до получения особого распоряжения о них» 23.

Б. РУКОПИСИ ОПУБЛИКОВАННЫХ РАБОТ

1. Описание Тибета. Дата не указана. Перевод с китайского. Почерк писарский. В папковом переплете. Размер 22х35 см. 92 л. Шифр ф. 7, ед. хр. 20.

Является первоначальной рукописью «Описания Тибета в нынешнем его состоянии», изданного с дополнениями И. Я. Бичурина в 1828 г. (СПб., 1828, 223 стр. «с картою дороги от Ченду до Хлассы»).

2. «История Тибета и Хухунора. С 2282 года до Р. Х. до 1227 года по Р. Х. С картою на разные периоды сей истории. Переведено с китайского монахом Иакинфом». Дата не указана. Почерк писарский. Карта к рукописи не приложена. В кожаном переплете с золотым обрезом. Размер 22х33 см. 295 л. (590 стр.). Шифр ф. 7, ед. хр. 21.

С небольшими текстологическими изменениями опубликована в 1833 году. (СПб., 1833, ч. 1 и 2, 258 и 259 стр. «с картой к пояснению древней истории Тибета и Хухунора»).

3. «Основные правила китайской грамматики» (Кяхта. 1821 г.?). Две части, 16+19+4+32 стр. В папковом переплете. Литографированное издание. 2 экз., один из них с авторскими пометками. Размер 23,5х36,5 см. Шифр ф. 7, ед. хр. 32 и 33.

* * *

Как сообщает В. П. Таранович, в деле № 44 Казанской духовной академии за 1849 г. сохранились дарственное письмо Н. Я. Бичурина и список пожертвованных им материалов, среди которых 16 рукописей. 10 из них были обнаружены и описаны А. А. Петровым. Таким образом, остаются необнаруженными шесть рукописей, которые, возможно, тогда находились в неразобранном фонде Центрального архива АТССР (ныне Государственный исторический архив ТАССР). В списке Бичурина они значатся под следующими названиями:

1. «История древних среднеазиатских народов». Черновой перевод с китайского.

2. Монгольский словарь с русским переводом, сделанный с китайского словаря Сан-хэ-бянь-лань.

3. Записка о Монголии на французском языке. Перевод директора института глухонемых В. И. Флёри.

4. Описание Тибета на французском языке. Перевод В. И. Флёри.

5. Шмидт. О народных племенах монголов. Перевод с немецкого.

6. «Степное уложение» 24. [147]

Следует отметить, что в фондах Государственного исторического архива ТА ССР среди материалов биографического характера о службе китаеведов, монголоведов и других востоковедов (фонд 977, 1840 г., № 21) имеется два заключения Н. Бичурина о китайской хрестоматии со словарем Д. Сивиллова, сделанные им по поручению Академии наук. В том же фонде (д. 1843 г., № 15) хранится дело «По поручению рассмотрения «Статистики» Иакинфа арх. Даниилу [Сивиллову]», выполненное последним также по поручению Академии наук.

В. П. Таранович, подобно А. А. Петрову, не считал свою работу по выявлению востоковедных рукописей законченной. Бесспорно, что в казанских фондах есть еще материалы, имеющие большое значение для истории востоковедения в России, и, возможно, частично сохранившие свое научное значение.

1. См. С. А. Конин. О неизданных работах Иакинфа Бичурина. «Известия Академии наук СССР». VII серия, отделение гуманитарных наук, № 5, 1929, стр. 399-412; Д. И. Тихонов. Русский китаевед первой половины XIX века Иакинф Бичурин. «Ученые записки ЛГУ», серия востоковедных наук, вып. 4, 1954, стр. 281-306; З. И. Горбачева. Рукописное наследие Иакинфа Бичурина. Там же, стр. 307-316; А. Любимов. О неизданных рукописях Иакинфа и проф. Ковалевского, хранящихся в Библиотеке Казанской духовной Академии. «Записки Восточного отделения имп. Русского археологического общества», т. XVIII, вып. 1. СПб., 1907, стр. 61-64.

2. «Библиография Востока», вып. 10, 1936, М.-Л., 1937, стр. 139-155.

3. Архив востоковедов Ленинградского отделения ИВ АП СССР, ф. 102, ед. хр. 4 (19 машинописн. стр.). На рукописи имеется помета: «Настоящая рукопись заслушана в докладе на кабинете (кит.) ИВ и одобрена к напечатанию в органах ИВ. В. Алексеев. I. VIII. 40». Видимо, в связи с войной она не увидела света.

4. П. Е. Скачков. О рукописном наследии Н. Я. Бичурина. «Очерки по истории русского востоковедения», сб. 2, М.-Л., 1956, стр. 198-206.

5. П. Е. Скачков. О рукописном наследии Н. Я. Бичурина, стр. 200.

6. В записке 13 января 1849 г. Н. Я. Бичурин пояснял: «Впрочем [так] как сия история была переведена для собственного употребления при справках, то перевод вообще не полон, не обработан и без пояснений». Цит. по: В. П. Таранович. Указ. соч., л. 11.

7. См. П. Е. Скачков. Указ. соч., стр. 203.

8. Перевод доклада на русский язык см. ф. 7, ед. хр. 38, л. 93.

9. Ниже многие материалы будут встречаться под ед. хр. 38, которая представляет собой сброшюрованный том размером 22x36 см, 145 листов. В него вошли некоторые статьи, переписка и переводы, выполненные Н. Бичуриным на отдельных листах бумаги в развое время, а также копии материалов к деятельности IX Российской духовной миссии и др.

10. Китайский текст доклада см. ф. 7, ед. хр. 31-а, л. 47-50.

11. См. А. А. Петров. Указ. соч., стр. 144.

12. Там же.

13. См. П. Е. Скачков. Указ. соч. стр. 205.

14. См. «Иакинф Бичурин (Автобиографическая записка)». Опубликована П. Савельевым. «Ученые записки Академии наук по I и III отделениям», т. III, вып. I. СПб., 1855, стр. 668.

15. См. там же, стр. 666-668.

16. См. «Письма Н. Я. Бичурина к М. П. Погодину». «Советское китаеведение» 1958, № 3, стр. 142-143, 145.

17. Эти материалы, вероятно, были впоследствии использованы Н. Я. Бичуриным при составлении «Китайской грамматики» 1835 г. (См.: И. Н. Адоратский. Отец Иакинф Бичурин. Казань, 1886, стр. 96-98).

18. № 50 и 51 настоящего описания опубликованы: Н. Бантыш-Каменский. Дипломатическое собрание дел между Российским и Китайским государствами с 1619 по 1792-й год. Казань, 1882, стр. 341-343, 365-372.

19. См. сопроводительное письмо Ферейра, ф. 7, ед. хр. 39, л. 5.

20. См. В. Я. Адарюков и Н. А. Обольянинов. Словарь русских литографированных портретов. Т. I, Москва, 1916, стр. 121.

21. В сборнике «А. С. Пушкин и Сибирь». М.-Иркутск, Востсибоблгиз, 1937, стр. 119.

22. См. П. Знаменский. История Казанской духовной академии за 1842-1870 гг., вып. II. Казань, 1892, стр. 513.

23. Цит. по указ. соч. В. П. Тарановича (Архив востоковедов ЛО ИВ АН СССР, ф. 102, ед. хр. 4, л. 4).

24. В письме по поводу некоторых из пожертвованных рукописей Н. Бичурин указывал, что второй экземпляр «Степного уложения» находится в Академии наук, а третий в 1848 г. подарен начальнику Пекинской миссии Палладию (П. И. Кафарову)

Текст воспроизведен по изданию: Бичуринский фонд в архиве Института Востоковедения // Проблемы востоковедения, № 5. 1959

© текст - Чугуевский Л. И. 1959

© сетевая версия - Thietmar. 2025

© OCR - Иванов А. 2025

© дизайн - Войтехович А. 2001

© Проблемы востоковедения. 1959

Спасибо команде vostlit.info за огромную работу по переводу и редактированию этих исторических документов! Это колоссальный труд волонтёров, включая ручную редактуру распознанных файлов. Источник: vostlit.info