ЕЩЕ РАЗ О ВИЗАНТИЙСКОМ ВОЕННОМ ЛАГЕРЕ КОНЦА X в.

НЕКОТОРЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВАРИАНТЫ БОЕВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

На протяжении всего периода развития греко-римско-византийской военной науки теория лагерного устройства являлась одним из важнейших ее разделов: если истоки этой теории восходят к этапу формирования полемологической традиции (III-II вв. до н. э.), то завершение относится к периоду кодификации военно-научных знаний, осуществленной во времена Льва VI Мудрого, Константина VII Багрянородного и Никифора II Фоки. В ряду памятников, подводящих итог эволюции византийской военно-научной мысли, находится анонимный трактат, условно именуемый «De castrametatione», в котором содержатся богатые и разнообразные, временами чрезвычайно оригинальные, свидетельства, касающиеся самых различных сторон византийской военной организации конца X в. Однако абсолютно преобладающей в данном трактате является информация, посвященная именно вопросам технического оборудования и боевого использования военного лагеря, — по нашим подсчетам, на ее долю приходится не менее 40% общего объема текста сочинения.

Новейшее критическое издание De castrametatione (с параллельным английским переводом) было осуществлено Дж. Дэннисом в 1985 г. 1 До настоящего времени на русский язык переведены лишь 8 первых глав трактата (приблизительно одна треть его общего объема), — эта публикация Ю. А. Кулаковского относится еще к началу века 2. Полный перевод всего текста De castrametatione (в объеме 32 глав) мы предполагаем опубликовать в ближайшем будущем. Предлагаемая статья не претендует на систематический анализ всего содержания трактата, — мы [150] ограничимся кратким комментарием лишь трех его разрозненных пассажей. Два из них находятся в тех главах De castrametatione, которые были изданы Ю. А. Кулаковским, а третий содержится в главе XXVI, которая на русском языке еще не публиковалась, — этот пассаж, являясь одним из самых оригинальных в трактате, до сих пор не был объектом специального анализа.

В I главе, посвященной техническим характеристикам военного лагеря, автором трактата высказаны некоторые рекомендации по выбору наилучшего места для лагерной стоянки . Особое должностное лицо, именуемое минсуратором, должно быть отправлено «на поиски места, подходящего для лагеря. Минсуратора должны сопровождать помощники, выделенные архонтами армейских частей; им следует иметь с собой соответствующее оборудование для измерения расстояний, а во вражеской земле и надлежащую охрану». Далее идет фраза, которая в переводе Ю. А. Кулаковского сформулирована следующим образом: «Пусть он (минсуратор) разбивает лагерь не слишком близко от горы или топкого болота (выделено нами — В. К.), или возвышенности, имеющей через себя проходы, чтобы неприятель, подойдя с пешей силой из подобных мест, не мог нанести ущерба лагерю; но пусть он смотрит, нет ли трудно проходимой реки или озера, или крутизны, или ущелья, что могло бы доставить безопасность с одной, а то и двух сторон; пусть там и разбивает лагерь».

При анализе данной авторской сентенции обнаруживается явная несообразность, скрытая в первой части фразы: концентрация противника (с целью последующего нападения на лагерь) в топком болоте представляется совершенно невероятной с точки зрения военной топографии. Есть все основания полагать, что в данном случае имеет место искажение оригинала текста, допущенное по вине позднейшего переписчика. Признаемся, что для нас остается загадкой та причина, по которой Ю. А. Кулаковский, который обычно свободно ориентировался в военноисторических реалиях, на этот раз прошел мимо отмеченной несообразности. Разумеется, данный казус не дает ни малейших оснований для ревизии высочайшего авторитета российского академика в сфере римской и византийской военной истории, тем более что в данном случае дело ограничивается мелкой деталью. Однако заметим, что эта деталь не была оставлена без внимания в новейшем критическом издании трактата: на наш взгляд, конъектура, предложенная Дж. Дэннисом (вместо «ἕλους δασέος» следует читать «ὕλης δασείας») 4, представляется совершенно оправданной.

Второй пассаж, на анализе которого мы намерены остановиться, выводит нас на решение гораздо более масштабной проблемы: на этот раз речь пойдет о принципиальном понимании общего плана одной из разновидностей военного лагеря. [151]

Известно, что роль каркаса лагерного расположения, обеспечивавшего единство и целостность всей его структуры, играла система внутренних коммуникаций, представленная различными вариантами больших и малых дорог. Трассировка внутрилагерных коммуникаций (в процессе привязки к местности общего периметра лагеря) являлась одной из самых важных и неотложных среди обязанностей минсуратора, все последующие работы по обустройству отдельных элементов лагеря (ворот, «пустого пространства», дерево-земляных оборонительных сооружений, других средств обеспечения безопасности) оказывались производными от этих первоочередных действий. Схема дорог предопределяла месторасположение различных воинских частей и подразделений с учетом критериев их элитарности (личная гвардия императора — столичные гвардейские полки — фемные ополчения), военно-профессиональной специализации (кавалерия — пехота — инженерные войска) и функционального предназначения (боевые контингенты — вспомогательные службы). В конечном счете именно в системе коммуникаций, предопределявшей остальные технические параметры лагеря, оказывались как бы заранее запрограммированы все вероятные возможности его будущего реального использования, — в первую очередь, допустимые варианты его практического боевого применения.

В полной мере сознавая роль лагерных коммуникаций, автор трактата уделил им первостепенное внимание. Свое описание важнейших блоков лагерного расположения он дополнил соответствующими чертежами, к которым сделал несколько отсылок 5. Однако те чертежи, которые имеются в сохранившихся рукописях De castrametatione, отнюдь не оправдывают возлагаемых на них надежд: ни один из них в своих деталях не соответствует авторскому описанию. В лучшей из сохранившихся рукописей (Codex Vaticanus graecus 1164 = V), датируемой первой половиной XI века (возможно, ранее 1020 г.), имеются пять полностраничных иллюстративно-графических изображений, четыре из которых представляют собой эскизы общего очертания лагеря, а пятый — наброски некоторых военных машин, скорее всего, осадных; к двум другим рукописям (Codex Scorialensis graecus 281 [Y-III-11] = S и Codex Barberianus graecus II, 97 [276] = В) иллюстративные изображения также приложены, но они отличаются от эскизов рукописи V некоторыми вариациями. Указанные изображения, известные еще первым издателям трактата (Ш. Гро, А. Мартену, Р. Вари), не были, однако, воспроизведены ими в своих изданиях. Копиями эскизов располагал и Ю. А. Кулаковский. Изучив их, он пришел к заключению, что эскизы «не дают нам картины того, что действительно представлял собою лагерь на плане», а представляют «лишь схематические рисунки, в которых вовсе не соблюден масштаб, некоторые детали произвольно увеличены, другие опущены. Таким образом, сохранившиеся в рукописях рисунки не могут оказать существенной помощи для понимания текста, и на основании их нельзя [152] дополнить тех данных, о которых автор не нашел нужным помянуть в тексте именно в виду приложенных к тексту чертежей» 6.

Впервые все пять изображений из рукописи V воспроизведены в американском издании 1985 г. 7 Уже первого взгляда на них достаточно для того, чтобы убедиться в справедливости вывода Ю. А. Кулаковского. На причину сложившегося несоответствия справедливо указано Дж. Дэннисом: можно предполагать, что эскизы рукописи V (а тем более рукописей S и В) несинхронны более ранним изображениям оригинала, поскольку в промежутке между оригиналом и рукописью V могли быть созданы одна или две, а возможно и три копии 8.

С учетом всего вышеизложенного каждый интерпретатор текста De castrametatione оказывается перед необходимостью реконструировать план лагеря самостоятельно. Соответствующая попытка была впервые предпринята Ю. А. Кулаковским 9. Ее следует признать вполне удачной; когда десятилетие спустя Р. Гроссе в своем классическом исследовании по истории римско-византийского лагеря обосновал собственную схему 10, она практически полностью (за исключением мелких второстепенных деталей) совпала с чертежом, предложенным Ю. А. Кулаковским.

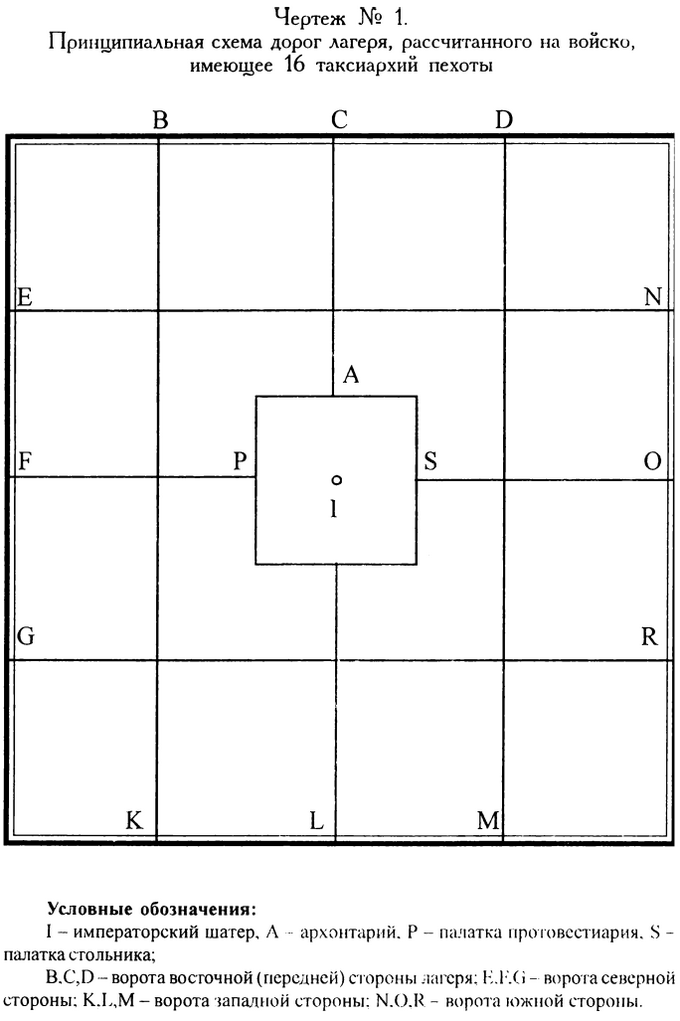

Принципиальная схема лагеря выглядела следующим образом (см. чертеж № 1). Пространство, занимаемое лагерем, имело квадратное очертание со стороной 1 000 оргий 11; передней стороной лагеря всегда считалась восточная. В каждой стороне оборудовались по 3 выхода, соединенных между собою дорогами. Три главных дороги, проходившие с востока на запад, и три главных дороги, имевшие северо-южную ориентацию, пересекались между собою под прямым углом. Пехотные и кавалерийские части размещались в пределах площадей, образовавшихся вследствие таких пересечений. Середину лагерного расположения занимала императорская ставка; центральным пунктом лагеря являлся императорский шатер. Вокруг шатра оставлялся свободный плац, по которому передвигались ночные охранные патрули. На восточной границе плаца размещался т. н. архонтарий, в котором Ю. А. Кулаковский видел канцелярию штаба армии. Левой (северной) границей плаца являлась палатка протовестиария, правой (южной) — палатка стольника. Именно эти [153] важнейшие ориентиры необходимы нам для последующих рассуждений; остальных деталей лагерного устройства мы пока затрагивать не будем.

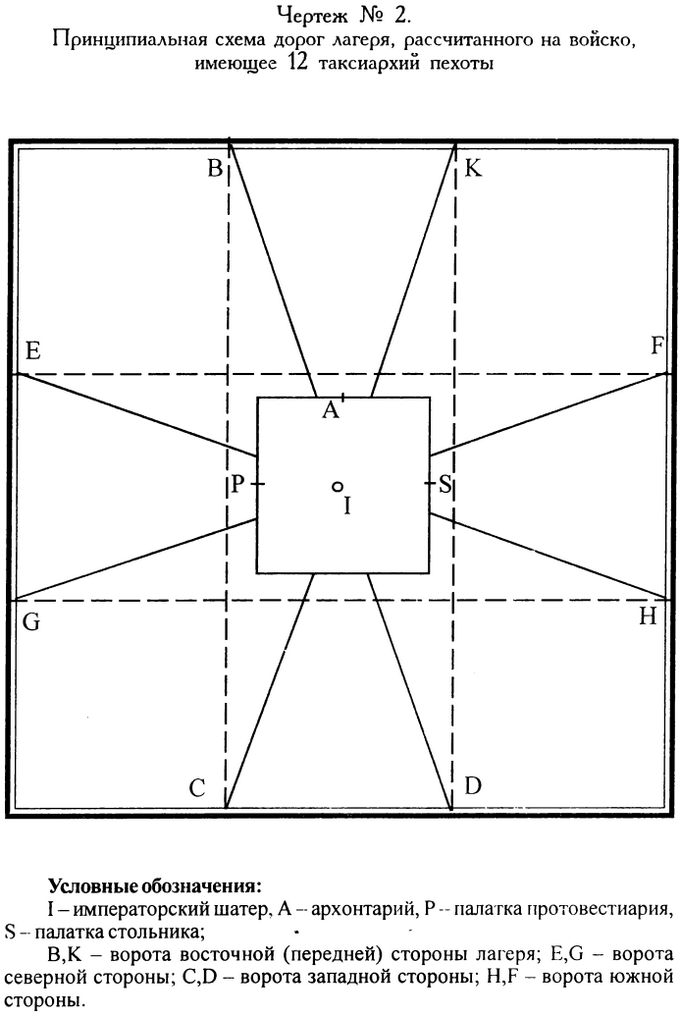

Приведенная классическая схема, воссозданная по материалам I главы De castrametatione, рассчитана на лагерь войска, имеющего в своем составе 16 таксиархий пехоты 12. Однако в VI главе трактата рассмотрен вариант 13, когда численность пехотного войска составляет всего лишь 12 таксиархий. В этом случае протяженность каждой стороны лагеря должна быть уменьшена с 1 000 оргий до 750, а количество ворот в каждой стороне — с трех до двух. Вследствие этого внутри лагерного расположения должны будут пересекаться не девять главных дорог, а всего лишь четыре. В своей указанной выше работе Ю. А. Кулаковский специально не остановился на этом варианте; очевидно, он полагал, что уменьшение числа пехоты в войске отразится лишь на количественных параметрах лагеря, не внеся принципиальных изменений в его внутреннее устройство. Между тем, внимательный анализ соответствующего пассажа VІ-ой главы приводит к выводу, что автор трактата имел здесь в виду совершенно иную, в высшей степени оригинальную схему, не встречающуюся ни в более ранних, ни в более поздних военно-научных руководствах.

Воспроизведем соответствующий отрывок VI главы 14 в нашем переводе: «Когда в наличии двенадцать таксиархий, с каждой стороны в лагерное укрепление должны вводить по два входа. Один вход оборудуется восточнее и севернее относительно палатки протовестиария, достигая свободного пространства ставки раньше, чем будет пересечен главной дорогой, идущей с севера на восток. Аналогичным образом пересекаются и остальные дороги: с правой стороны — восточная и южная — напротив палатки стольника, а дороги, идущие с запада — двумя боковыми. Таким образом, они будут сочетаться в форме буквы гамма, как об этих и об остальных дорогах свидетельствует представленное изображение».

На основании приведенного описания возникает схема, воспроизведенная на чертеже № 2. Вход, который располагался восточнее и севернее палатки протовестиария, обозначен литером «В». Если следовать классической схеме полномасштабного лагеря, то главная дорога, начинающаяся от этого входа, должна идти параллельно северной стороне лагеря до пересечения с левыми воротами его западной стороны (на нашем чертеже — линия ВС). Но в этом случае она обязательно минует расположение императорской ставки, тогда как автором трактата сказано вполне определенно, что она должна «достичь свободного пространства ставки». Такая возможность возникает лишь в единственном [154] случае: если дорога пойдет не по линии ВС, а по линии BD, закончившись правыми воротами западной стороны лагеря. Невозможным оказывается и предположение, что любая из двух главных дорог, идущих с севера на юг (на нашем чертеже — либо от ворот Е к воротам F, либо от ворот G к воротам Н), пойдет параллельно восточной стороне лагеря, ибо в этом случае их пересечения и с дорогой ВС, и с дорогой BD происходили бы далеко за пределами императорской ставки; следовательно, «северо-восточная дорога», упоминаемая автором, должна идти не по линии EF, а по линии GF. Аналогичным способом должно произойти и пересечение двух других главных дорог — ЕН и KС; только при таком их взаимном расположении дорога KС, действительно, будет упираться в свободное пространство ставки «напротив палатки стольника». В целом, воображаемой точкой пересечения всех четырех главных дорог оказывается центр лагерного расположения; при этом каждая пара из четырех главных дорог (ЕН и CK, GF и BD) будут пересекаться между собою именно под прямым углом («в форме буквы гамма», как выражается наш автор). Никакого иного варианта схемы главных дорог внутри уменьшенного лагеря, которая соответствовала бы процитированному описанию, на наш взгляд, предположить невозможно.

Если наше понимание приведенного пассажа является верным, то оригинальность сообщения автора De castrametatione должна быть оценена в полной мере: как уже отмечено выше, мы не знаем аналогий этой информации во всей византийской полемологической традиции. Предложенная схема облического направления главных дорог лагеря по отношению к горизонтально-перпендикулярному расположению его сторон неизбежно должна была вносить существенные коррективы во все статические и динамические характеристики лагерного устройства, начиная с его пространственных параметров и кончая способами реальной эксплуатации. Поскольку никаких разъяснений относительно такого варианта лагеря в самом трактате не содержится 15, весьма трудно представить, как в данном случае будет соблюден сформулированный автором основополагающий принцип, согласно которому «каждая тагма и фема должна быть отделена от соседней фемы или тагмы с каждой стороны четырьмя дорогами» 16. Это теоретически оказывается возможным только тогда, когда площади, занимаемые тагмами и фемами, будут иметь различную величину и конфигурацию, — но при таком допущении был бы кардинально нарушен принцип унификации лагерных элементов, а сам процесс межевания лагеря превратился бы в чрезвычайно сложное и [155] затяжное мероприятие. Сокращение количества главных дорог с девяти до четырех внесло бы коренные изменения в режим их эксплуатации (в первую очередь, в сторону интенсификации этого режима). Одновременно пришлось бы значительно увеличить число малых дорог и т. н. монопатий, особенно в углах лагерного расположения, поскольку эти пространства плохо контролируются главными дорогами. Облическая ориентация четырех главных дорог потребовала бы совершенно иной схемы передвижения караульных патрулей, чем та, которая была разработана применительно к девяти параллельно-перпендикулярным дорогам. Существенные коррективы должен был бы претерпеть порядок введения армии во вновь построенный лагерь облического типа; фактически заново пришлось бы разрабатывать обратную процедуру — последовательность выступления армии из лагеря (как известно, эти моменты представлялись автору De castrametatione чрезвычайно важными 17). Наконец, принципиально иными могли бы оказаться методы и приемы использования территории лагеря как опорной базы при осаде неприятельских крепостей, — сюжеты, которым автор трактата уделил исключительно большое внимание, посвятив им несколько глав (с XXI по XXVII).

Попыток разобраться в указанных трудностях в литературе еще не предпринималось. Как уже отмечено выше, Ю. А. Кулаковский вообще оставил данный вариант лагеря без внимания. В статье Р. Гроссе в общем виде была высказана догадка об облической ориентации главных коммуникаций уменьшенного лагеря: он предположил, что в данном случае будет иметь место «звездообразная схема» дорог. Но поскольку, по словам немецкого исследователя, это порождает «столь новый и столь непрактичный принцип» (так как дороги перестают быть границами отдельных воинских частей), он заявил о невозможности «составить представление о виде такого лагеря» и отказался от попыток построения его схемы 18. На принципиальную допустимость облической ориентации дорог указано и Дж. Дэннисом, но и он затруднился в выяснении вытекающих из этого последствий 19.

В целом, работа по реконструкции различных вариантов византийского военного лагеря во всей совокупности составлявших его элементов еще отнюдь не может быть признана завершенной. Залогом успеха такой работы может явиться новый комплексный анализ всех военных реалий, отраженных как в трактате De castrametatione, так и в других военно-научных руководствах подобного жанра; при этом сам анализ таких реалий должен быть еще более тщательным и профессиональным, чем тот, лучшие образцы которого содержатся в классических исследованиях начала века. [156]

В отличие от двух первых разделов настоящей статьи (первого — критического, а второго — аналитического), ее третий раздел будет иметь исключительно информационный характер.

Анализируя содержание трактата De castrametatione, можно прийти к заключению, что он написан грамотным, профессионально подготовленным специалистом. Вместе с тем, несомненным является и тот факт, что целью автора являлось создание сугубо утилитарного, предметно-ограниченного руководства, рассчитанного скорее на одноразовое, чем многократное применение. Заранее очертив круг анализируемых проблем, автор счел себя свободным от каких бы то ни было научно-теоретических обобщений. Поэтому в трактате не содержится не только никаких новых, более или менее масштабных тактических (а тем более стратегических) идей, — здесь вообще трудно обнаружить сколько-нибудь свежие, живые факты и наблюдения, которые так украшают страницы близкого к нему по времени трактата De velitatione bellica. На общем рутинном фоне одним из немногих сюжетов, в котором просматриваются определенные элементы оригинальности и новизны, можно признать военную хитрость, описание которой содержится в XXVI главе De castrametatione 20.

Рекомендуемая стратегема рассчитана на ситуацию осады неприятельского города; эта осада производится с опорой на военный лагерь, который развернут непосредственно перед линией городских оборонительных укреплений. Цель стратегемы заключается в разгроме неприятельского войска, выступившего из города для нападения на лагерь. Автор рекомендует еще ночью укрыть в лагерных палатках, расположенных против городских ворот, значительные силы пехоты, имеющей все необходимое вооружение; командиры этих пехотных подразделений должны «превосходить остальных архонтов большей опытностью и здравомыслием». Одновременно «в надлежащих местах» должны быть размещены и крупные кавалерийские засады, также возглавляемые лучшими, отборными командирами. После этого остальное войско должно быть демонстративно выведено из лагеря и размещено «в скрытом месте». Противник, увидев оставленный лагерь и полагая, что «боевые силы уклоняются от сражения», постарается воспользоваться случаем, чтобы напасть на осадные механизмы и приспособления, придвинутые к стенам города. Когда это произойдет, солдаты, охраняющие осадную технику, должны имитировать отступление в лагерь, увлекая боевые силы противника за собой. И в тот момент, когда враги, опьяненные безнаказанностью, уже будут готовы уносить награбленное, должны будут по общему сигналу выступить пехотные силы византийцев, укрытые в палатках. Одновременно и кавалерийские засадные части должны блокировать городские ворота, так чтобы неприятельским силам был отрезан путь для отступления. Самое важное в реализации задуманного плана — обеспечение строгой синхронности и согласованности во [157] взаимодействиях всех частей и подразделений, и если это будет достигнуто, тогда успех всей операции будет гарантирован.

Следует заметить, что в рассмотренном сюжете собственно новой является не столько главная идея рекомендуемой стратегемы, сколько подробная проработка ее отдельных деталей и их комбинаций. Создается впечатление, что приведенный отрывок навеян воспоминаниями о конкретных боевых эпизодах, известных автору из собственного опыта 21. И поскольку ни в одном из более ранних военно-научных руководств данная стратегема не была изложена в столь развернутом виде, прямое абстрактно-спекулятивное заимствование в данном случае было полностью исключено.

Заканчивая наши фрагментарные заметки, отметим еще раз, что обширная и разнообразная информация, сконцентрированная в трактате De castrametatione, еще не заняла своего достойного места в общем комплексе наших знаний о византийской военной действительности конца X столетия. Поэтому ремарка А. Дэна, сделанная более 30 лет назад в отношении анализируемого сочинения («заслуживает перевода и комментирования» 22), продолжает и поныне сохранять свою актуальность.

Комментарии

1. Three Byzantine Military Treatises. Text, translation, and notes by G. T. Dennis Washington, 1985, P. 241-335 — мы пользуемся этим изданием. Однако наименование трактата, предложенное издателем («Campaign Organization and Tactics»), представляется нам некорректным. Мы полагаем, что за трактатом должно быть сохранено традиционное наименование De castrametatione, известное со времен И. Меурсия и Ш. Дюканжа; в дальнейшем при сносках мы используем аббревиатуру De castr.

2. Кулаковский Ю. А. Византийский лагерь конца X века // ВВ, 1903, Т. 10. Вып. 1-2. С. 65-90.

3. De castr., I, 248, 45-56.

4. Three Byzantine Military Treatises... P. 255, n. 4.

5. См. напр.: De castr., I. 254, 165-166, 185; 270, 25-26.

6. Кулаковский Ю. А. Византийский лагерь... С. 68.

7. Three Byzantine Military Treatises... P. 257-261.

8. Ibid., P. 243.

9. Кулаковский Ю. А. Византийский лагерь... С. 75.

10. Grosse R. Das römisch-byzantinische Marschlager vom 4.-10. Jahrhundert // BZ, 1913. T. 22. S. 113.

11. Протяженность одной оргии исчислялась в среднем в 2 метра. См.: Schilbach Е. Byzantinische Metrologie. München, 1970, S. 22 sq. В переводе Ю. А. Кулаковского оргия приравнивается к русской сажени (последняя по указу 1835 г. определялась в 213, 36 см.). Таким образом, площадь лагерной стоянки для армии численностью 24 200 человек (16 тыс. пехоты и 8 200 всадников) определялась примерно в 4 кв. км. Интересные сравнения относительно «тесноты» расположения солдат в римско-византийских лагерях и лагерях германской армии начала XX века содержатся в указанной выше статье Р. Гроссе (S. 114).

12. По свидетельству самого автора De castrametatione (I, 246, 11-13), таксиархия является контингентом пехоты общей численностью 1 000 человек, включающим 500 тяжеловооруженных воинов (оплитов), 200 метателей дротиков (аконтистов) и 300 лучников (токсотов).

13. De castr., VI, 268, 3-270, 31.

14. Ibid., VI, 270, 18-26.

15. Отметим, однако, что в рукописи V имеется эскиз (он воспроизведен на с. 258 издания Дж. Дэнниса), на котором изображено крестообразное пересечение двух облических дорог, связывающих попарно лежащие друг против друга наискось ворота противоположных сторон лагеря. Интерпретация данного изображения чрезвычайно затруднена, поскольку количество изображенных объектов уменьшено вдвое: из приведенного выше описания следует, что дорог должно быть четыре, а ворот восемь.

16. De castr., I, 254, 186-187.

17. См. напр.: De castr., IX, 276-278.

18. Grosse R. Op. cit. S. 120.

19. Three Byzantine Military Treatises... P. 329.

20. Dе castr., XXVI, 314-316.

21. Об этом свидетельствует и стилистическая манера изложения данной информации. Глава начинается с фразы: «Возможно предпринимать некоторые меры против людей в (осажденном) городе, известные и нам самим, и многим другим, чему мы многократно были свидетелями» — De castr., XXVI, 314, 4-5 Не менее многозначительна и заключительная фраза: «Ведь как уже сказано, и нам самим, и многим другим известно, что таким способом не только наносилось сильное поражение врагам, но порою и крепости захватывались без боя» — De castr., XXVI, 316, 32-34.

22. Dain A. Les Stratégistes byzantins // TM. 1967 T. 2. P. 369.

Текст воспроизведен по изданию: Еще раз о византийском военном лагере конца X в.: некоторые технические характеристики и варианты боевого использования // Античная древность и средние века, Вып. 30. 1999

© текст - Кучма В. В. 1999© сетевая версия - Strori. 2025

© OCR - Strori. 2025

© дизайн - Войтехович А. 2001

© Античная древность и средние века. 1999