ПУТЕШЕСТВИЕ В МЕККУ

(Перевод с французского).

ПРЕДИСЛОВИЕ ПЕРЕВОДЧИКА.

В настоящее время, одряхлевший мир ислама, казалось бы навсегда задремавший под своим лазуревым небом, снова заставляет говорить о себе в старой культурной Европе. Усматриваются тревожные признаки пробуждения этого исконного врага христианства. В восстании Араби-паши, в появлении суданских махдиев, в широкой миссионерской деятельности религиозно-политического братства Сенуси, с его центром в Джербубе, в избиении армян в Малой Азии и, наконец, в нашей Андижанской резне, видим тому ясные доказательства. В том, что духовный мир ислама еще не умер окончательно, нам кажется, не может существовать никакого сомнения. Пресловутая косность, несостоятельность и отрицательное значение в мировой культуре коранического учения, не мешают, однако, последнему приобретать себе всё большее и большее количество последователей. Деятельность всех соединенных миссионеров христианской Европы не может идти в сравнение с теми гигантскими успехами, которые достигаются мусульманской пропагандой в Африке, Азии, Малайском Архипелаге, Атчине и проч. Между тем, как великолепный Карфагенский храм знаменитого кардинала Лавижери кажется и поныне остается без прихожан, Сенуси толпами приобретают неофитов на черном [136] африканском материке, а как известно активная, так сказать, политически наступательная роль религий, всегда держалась на неофитах, действительно могучих в своем юном религиозном возбуждении. Здесь, конечно, не место разбирать причины такого поступательного движения ислама, а также теряться в догадках какие стимулы могут направить мусульманство по пути «джихада», т.е. священной войны, предписанной кораном, но во всяком случае, Мекка, этот единственный в настоящее время центр духовной жизни всего ислама, всегда играла, играет и будет играть свою доминирующую роль в дальнейших судьбах религии, созданной Мухаммедом.

Мекка находится всего в каких-нибудь 85-ти верстах от своей гавани на Красном море – Джедды, постоянно посещаемой европейскими судами, а между тем, сама и поныне остается строго закрытой для европейца-исследователя. Только с великой опасностью и, само собой разумеется, только под видом мусульманина и со строгим соблюдением всех предписанных мухаммеданской религией обрядностей, может проникнуть туда христианин. Таких смельчаков насчитывается за прошлое столетие не более семи человек и, конечно, материал, доставленный ими, представляет крайне разнообразную ценность. Для большинства же нашего общества Мекка и поныне остается какой-то terra incognita.

Вот почему, отсылая всех желающих ближе ознакомиться с этим предметом, к капитальнейшему труду голландского арабиста Док. Снук Хургронь (Снук Хуругонь, под видом мусульманского ученого, пробыл в Мекке в продолжение восьми месяцев в 1884–1885 гг.) (Snouck Hurgronje: «Мекка». Leiden 1889), труду правда слишком специальному, я решился представить читателю в переводе коротенькие очерки путешествия последнего, насколько нам известно, европейца, посетившего Мекку, а именно француза Gervais Courtellemont. Куртеллемон был в Мекке в 1894 г. и издал очерки своего путешествия в книжке, озаглавленной «Mon voyage a la Mecque», вышедшей в Париже у Charpentier в 1896 году. К книжке приложено в тексте много фототипий с фотографий, с большими затруднениями исполненных автором на месте, посредством бывшего с ним фото-бинокля; некоторые из рисунков прилагаются и при переводе. [137]

Конечно Куртеллемон является наблюдателем поверхностным, не ученым ориенталистом и немножко мусульманофилом, но тем не менее, правдивый, может быть только слишком субъективный рассказ его, проливает много света на ту таинственность, которой окружено ревниво оберегаемое святилище ислама.

Не забудем, что Мекка дает моду всему мусульманскому быту, а быт этот, в главных своих чертах, повсюду выливается в незыблемо одинаковые формы, подобно тому как по всей громаде ислама, от Китая и до Марокко, одинаково звучит величавый азан, призывая правоверных на молитву!

М. Шлиттер.

I. Отъезд

За пределом известного европейцам Востока, далеко, в самом сердце Аравии, в таинственной шири пустынь, которые окружают святой город ислама, Мекка, скрывается в глубине бесплодной долины, заключенной между двумя крутыми и безводными горными кряжами.

Сама природа, казалось, покровительствовала мусульманской вере, скрыв от непосвященных ревниво оберегаемые святыни ислама.

Я решил проникнуть тайну этого святого города не только с целью совершить в своем роде подвиг для путешественника, но и движимый желанием пополнить мое изучение Востока, того мусульманского Востока, который я изъездил вдоль и поперек, где протекла моя юность, и который я люблю, как все знающие его близко.

Восток! Восток, откуда проистекли религии, языки, благороднейшие племена, и который является, может быть, колыбелью всего человечества! Притягательная сила его легко объяснима: как человек, подводя итоги конца своей деятельности, или на закате дней, любит вспоминать дни детства и радуется, при виде отцовского дома, так и наши старые расы, по закону наследственности, отрываясь от постоянного труда, результат которого [138] так призрачен, мысленно возвращаются к своей первой, легендарной родине.

Вот город, пересекаемый рекой, окруженный своими громадными валами, Вавилон. Вот Ниневия, Фивы-Стовратные, Мемфис, Тир и Сидон и грустный Иерусалим, то сияющий великолепием, то лежащий во прахе!

При этих воспоминаниях сжимается сердце каждого, думается о Сезострисе, о Навуходоносоре, о Христе на Голгофе, о Магомете, о Крестовых походах.

Эти страны, где жизнь прежде била ключом, теперь покоятся в безмолвии, и как бы во сне и грезах проходит жизнь их обитателей. Они ничем не похожи на нас, города их печальны, а кладбища смотрят весело. Они почитают старцев и презирают богатство всюду, где они еще не испорчены соприкосновением с нашей цивилизацией.

В шатре кочевника еще остались прежние одежды и целые поколения следуют одно за другим в тех же неизменяемых формах. Вот шатер Авраамов. Этот старец, что отправляется в дальний путь со своей семьей и стадами – это Иаков, идущий в Египет обнять Иосифа и умереть.

От деда к отцу, из века в век, передают они свои предания и обряды, и ничто не изменилось от начала бытия даже в их одеждах.

И эти народы в цветных и легких одеяниях, с гордой поступью, с правильными и тонкими чертами лица, с презрением относятся к нам, варварам в европейских костюмах, которые приходят, чтобы теснить, разорять и уничтожать их.

Я люблю Восток и его лазурное небо, люблю ислам с его наивной верой и восторгаюсь его непоколебимой надеждой на будущее, не смея разделять ее... И я посвятил себя цели познакомить с ним и, следовательно, заставить полюбить эти страны Востока, дремлющие под знойными лучами солнца, эти страны очарования, грез и тихого мирного счастья. Вот почему, с фотографическим аппаратом в руках, я проехал мусульманские страны бассейна Средиземного моря, от Тангера до Константинополя, отмечая красоту местностей, памятники и особенности быта народов и стараясь верно воспроизвести великолепие прошлого и красоту настоящего. Уже пять томов таких описаний вышло в свет, но у меня всё же осталось стремление заключить мои [139] труды по современному исламу описанием священных городов Мекки и Медины.

Сознавая трудности такого предприятия, я энергично принялся за выполнение его. Три года обдумывал я план, но мне едва ли бы удалось осуществить его, если бы не помог счастливый случай.

В 1890 году я познакомился с замечательным человеком. Однажды, в мой кабинет в Алжире вошел мужчина, напоминающий морского разбойника, в арабском костюме, весь испещренный шрамами, с кинжалом за поясом, и после обычных мусульманских приветствий, обратившийся ко мне с просьбой, спасти его от гибели.

Он был родом алжирец, по имени Хаджи-Акли, странствующий, судя по его словам, уже лет 20 по самым отдаленным странам Востока, от Басоры до Багдада, от Константинополя до Бейрута, Мекки, Каира, Триполи и т. д.

Как раз в этот год паломничество в Мекку, по случаю сильнейшей холерной эпидемии, особенно свирепствовавшей в Хеджазе, было строго воспрещено алжирским мусульманам. Он же, путешествующий более с коммерческими, чем религиозными целями, не обратил на это внимания и, выправив себе паспорт в Дамаск, все-таки отправился.

Присоединившись к сирийскому каравану, он был в Мекке и возвратился в Алжир через Тунис. Пойманный полицией и обвиненный в неисполнении французских законов, он подлежал аресту, но ему удалось выхлопотать у полицейского чиновника позволение предварительно повидать меня и просить моего покровительства.

Считая его жертвой недоразумения, я решился ходатайствовать за него перед префектом города, с которым был в очень хороших отношениях.

Ходатайство мое увенчалось успехом, и он был отпущен на свободу.

Другой алжирец, менее счастливый чем он, за то же дело должен был подвергнуться тяжелым условиям заключения на несколько месяцев в военной тюрьме и теперь отсиживал свой срок в тюрьме Берруджия, откуда он часто писал своим алжирским друзьям, умоляя просить меня о заступничестве.

Этот 18-тилетний юноша описывал в самых раздирательных словах все ужасы своего заключения, и как только получалось его письмо, Хаджи-Акли прибегал ко мне и при этом, [140] сознавая каких ужасов он сам избегнул, изъявлял мне самую глубочайшую благодарность и преданность.

Когда же, благодаря моим настоятельным просьбам, юноша был выпущен на свободу и сам рассказал о претерпенном им, Хаджи-Акли решительно заявил, что я спас ему жизнь; и, действительно, я склонен думать, что Хаджи-Акли, при своей нервности и раздражительности, вряд ли бы выдержал строгую дисциплину этого заключения.

Однажды Хаджи Акли рассказал мне всю свою историю. Он воспитывался в школе туземных матросов, несколько лет спустя после покорения Алжира основанной маршалом Бюжо, с целью подготовки для французского флота матросов из этих страшных корсаров и сыновей корсаров, которые так долго и так отважно разбойничали на Средиземном море.

Сначала юнга, потом матрос, Хаджи-Акли служил двенадцать лет во французском флоте; по окончании службы, имея страсть к путешествиям, он продолжал странствовать и бродяжничать по всему Востоку, занимаясь всевозможными коммерческими сделками и различными мастерствами; когда я встретился с ним, он уже совершил 18 паломничеств в Мекку.

Каждый раз он пользовался своим путешествием, чтобы запастись всякими товарами: ценными украшениями, материалами, оружием и безделушками, которые он продавал во Франции, в Алжире или в Египте.

Хаджи-Акли посоветовал мне предпринять путешествие в Мекку. Неистощимый в похвалах красотам святого города, он представлял себе чудесную иллюстрированную книгу о нём гораздо интереснее, по его мнению, тех томов, которые я издавал тогда об Алжире, Каире, Иерусалиме, Дамаске, Тунисе, Тангере и проч.

Я, впрочем, тоже разделял его энтузиазм, и не задержи меня тогда некоторые обстоятельства, я бы двинулся в путь два года тому назад, и мое путешествие, пожалуй, было бы успешнее, так как это долгое ожидание раздражало Хаджи. Болезнь печени, мучившая его, усилилась, и я не имел в нём того энергичного и доброго проводника, каким он был бы ранее.

У меня много друзей мусульман, и ни один из них не старался отклонить меня от путешествия в Мекку; некоторые даже сами сильно уговаривали, особенно мой друг Хаджи Абдеррахман-эль Тебиби, старый туземный врач в Алжире. [141]

Хаджи Абдеррахман-эль Тебиби живет в маленьком беленьком домике, затерявшемся среди фиговых, лимонных и жасминных деревьев, на склонах горы Бузарса в долине, защищенной от холодных северных ветров и летнего сирокко, – самом, подходящем приюте для мудреца.

Ему почти сто лет; белая шелковистая борода окаймляет розовое лицо этого сильного и здорового старика; на нём всегда белое шерстяное платье, тяжелая чалма из хеджазского шелка покрывает его голову.

Восседая по-восточному на подушках, он с большой приветливостью принимает посетителей и клиентов, которых бывает очень много, ибо он пользуется славой искусного врача, и множество людей всех религий, потерявших надежду на выздоровление, приходят к нему толпами и находят, если не исцеление и спасение, то облегчение своих страданий и успокоение.

Его ясный взгляд проникает до глубины души, до самых скрытых Мыслей, он скорее врач духовный, чем телесный, как он сам выражается.

Я верю его врачебным познаниям, переходившим от отца к сыну, по наследию от знаменитого Кордуанского врача, их предка, с прибавлениями к традициям старины новых наблюдений о болезнях и слабостях человека. Но я еще больше уважаю в нём высокую нравственную силу, его многолетний опыт и неистощимую доброту.

Отец, дед и даже прадед, он мирно живет в кругу своей многочисленной семьи, окруженный заботами и уважением, в полном спокойствии и довольстве. Труд его щедро оплачивается богатыми, а бедняк находит в нём внимательного и вполне бескорыстного помощника.

В молодости он путешествовал, посетил Каир, Дамаск, Стамбул, также совершил святое паломничество в Мекку и Медину и вполне одобрил мой проект.

«Я знаю, что твоя любовь к исламу искренна; Бог читает в твоем сердце еще лучше меня. Иди, не бойся ничего. Прими только некоторые меры против лихорадки и палящего солнца, особенно если поедешь в Медину. Иди без страха, твои намерения чисты; ищешь просвещения – и ты прав, так как, узнав нас ближе, ты еще больше полюбишь нас. Не бойся ничего в пути и не бойся людей, твой взгляд заставит потупить глаза, дурных, так как он ясный и прямой. [142]

– «Иди без страха, сын мой, и привези мне немного розового дерева и воды из Зем-Зема, чтобы доказать, что ты подумал обо мне там!»

И его уверенность была так велика, что произвела хорошее впечатление на Хаджи-Акли, который, не выказывая этого, немного колебался в последнюю минуту. Мы окончательно решились двинуться в путь.

Я представил свой план, во всех подробностях, губернатору Алжира, г. Камбону, который очень заинтересовался им, в виду того, что паломничество в Мекку составляет одну из его главных забот, а случаи иметь о Хеджазе подробные, точные и беспристрастные сведения очень редки, так как вот уже 57 лет, что ни один француз не мог проникнуть туда, после путешествия Леона Роша.

А между тем дело идет об очень важных сведениях по гигиене, торговле и другим вопросам, необходимым для алжирской администрации.

С 1830 года, все военные или гражданские губернаторы деятельно занялись надзором, ограждением и даже организацией этого паломничества, которое приходилось устраивать, так как не было возможности помешать ему.

Г-н Камбон отнесся очень сочувственно к моему проекту, но выставил при этом все его опасности и трудности. Я представил ему Хаджи-Акли, который торжественно обязался доставить меня обратно целым и невредимым и сдержал свое слово.

Организовав наше путешествие, я просил министерство просвещения дать мне научную миссию, но министерство иностранных дел представило все опасности такого предприятия и отказалось принять на себя какую-либо ответственность, почему и министерство просвещения не могло дать мне научного поручения и официально советовало мне даже отказаться от этого предприятия.

Но, увлеченный своей идеей, я решился обойтись без содействия правительства и, с денежной помощью нескольких друзей, мне все-таки удалось организовать свою поездку.

Тогда губернатор решился дать мне частное поручение к великому шерифу и к духовным авторитетам Мекки, но на мою личную ответственность.

Он дал мне паспорт под арабским именем, и я старался [143] быть полезным моей стране, в то же время преследуя свой личный интерес.

Конечно, скромная миссия, порученная мне, не может равняться с тою, которую мой знаменитый предшественник, Леон Рош, довел до конца с таким успехом; но я положил всё свое усердие, чтобы достойно исполнить задачу, на меня возложенную и, если я не распространяюсь о ней в моей книге, читатель поймет, почему я нахожу это не совсем уместным.

Могу, однако же, сказать, что, сделав меня кавалером ордена Почетного Легиона, правительство республики доказало мне, что я был полезен, и заставило меня забыть всё тревоги и опасности, которым я подвергался.

Хаджи-Акли считал наше предприятие очень легким, и этой уверенностью я успокаивал своих родных и близких.

Ему казалось столь простым, посещая Мекку в двадцать первый раз, провести и меня, что он даже не настаивал на строгом исполнении предписаний Корана; но я проделал всё, что предписывается мусульманам мелекитского толка, чтобы избегнуть всяких неприятных случайностей, хорошо помня почти трагический исход экспедиции Леона Роша.

Мой старый друг Хаджи-Абдеррахман остался этим очень доволен и искренно поздравлял меня. «У тебя был волос на глазу; он не мешал тебе видеть, но затемнял зрение, и ты не мог видеть ясно; ты без страха перерезал этот волос и не раскаешься в этом...»

И вот, в мае месяце мы оба выехали из Алжира. Хаджи-Акли направился в Египет, я же в Париж – привести в порядок свои дела, ранее чем пускаться в неизвестность.

Мы условились съехаться в Суэзе в июне, чтобы присоединиться к официальному каравану «Махамаллю» (ежегодное отправление священного ковра из Египта в Мекку).

Непредвиденные обстоятельства задержали меня очень надолго, и Хаджи-Акли один участвовал в этом официальном паломничестве. Я написал ему в Джедду, чтобы задержать его там до 20-го июля, когда я сам рассчитывал прибыть туда. «Если же пребывание в Джедде покажется тебе неудобным, – писал я ему, – то возвращайся в Суэз и там ожидай меня; свидимся во французском консульстве».

14-го июля я высадился в Суэзе. На мне был обыкновенный костюм, на голове турецкая феска; багаж состоял из самого [144] необходимого: чемоданчик, маленькая дорожная аптечка и фотографический аппарат, который я тщательно скрывал среди вещей и взятого с собой арабского платья.

Только что мы бросили якорь, как французский консул явился на пароход навестить своего друга капитана; он предложил довезти меня на берег и от него я с величайшей радостью узнал, что мой Хаджи-Акли не далее как сегодня утром являлся в консульство. Все идет отлично; «но, – прибавил консул, – кажется, Хаджи-Акли очень болен; вероятно, он устал от паломничества и теперь имеет вид совершенного мертвеца».

Но консул не мог мне дать никаких точных указаний, где именно остановился Хаджи-Акли, и даже не мог утверждать, что он еще в Суэзе, так как между ними не было сказано ничего ясного и определенного.

– «Я должен был ждать в Джедде прибытия одного алжирского приятеля», – сказал он ему, – «но силы изменили мне, и я, кажется, умру. Я очень спешу возвратиться домой и не знаю, дождусь ли его здесь».

Я не терял надежды найти Хаджи в Суэзе, так как он не заходил в консульство прописать паспорт, и принялся искать его, как только высадился на берег.

10 часов вечера; город заснул, и только редкие прохожие снуют по редким улицам. Я допрашиваю своих носильщиков и, после многих колебаний, меня ведут, наконец, в кофейню, караван-сарай, обыкновенное место остановки алжирцев.

Это убогий домишко на маленькой, в этот час пустынной площади, тускло освещенный коптящей лампочкой.

Я стучу. Открывают не сразу. Передо мной большая комната с низким потолком, закопченная, грязная, прямо на полу валяются какие-то фигуры, завернутые в лохмотья.

«Что тебе надо в такой поздний час?» спрашивает меня хозяин, и чем более я объясняю ему цель своих розысков, тем более он делается недоверчивым. «Никого такого у меня нет, и вовсе не время по ночам искать своих друзей».

Я все-таки настаиваю; хозяин начинает сердиться и потихоньку толкает меня к двери. Последнее усилие с моей стороны, я громко кричу: «Иа Эль Хаджи? Иа руиа? Хаджи-Акли? Иа Эль Могреби?» (Эй, Хаджи. Эй, братец, Хаджи-Акли. Эй, алжирец).

Мой возглас услышан: поднимается какая-то серая тень. [145]

– «Кто зовет здесь моего брата Акли-алжирца?» – спрашивает старая, престарелая старушонка в отрепьях.

Я бросаюсь к ней и рассказываю кто я такой, кого ищу, и старая голова её трясется с выражением полного сомнения и недоверия.

Вот оно это постоянное мусульманское недоверие, эта инстинктивная вражда ко всему христианскому!

Напрасно я уверяю ее, что люблю Хаджи-Акли и как стремлюсь его увидеть, зная, что он болен. Я не могу узнать от неё правды, а, между тем, я уверен, что она что-то знает, так как проснулась при имени моего друга.

– «Ну да, ты прав», – все-таки говорит она мне, – «он здесь в Суэзе; мы вместе приехали сегодня утром на пароходе «Хедивие» из Джедды; но я не знаю, где он остановился, а может быть он уже уехал назад в Каир». – И она снова ложится.

Ничем более невозможно заставить ее вымолвить еще слово. Я трясу ее и слышу только эти фразы, произносимые ею умоляющим слабым голосом: «Рамини (оставь меня), матигюля рас» (не ломай мне головы).

Я настаиваю, умоляю, сержусь, но её губы бормочут всё только те же: «рамини, рамини, матигюля рас». Сон охватывает это дряхлое, истощенное тело, и хозяин решительно выталкивает меня за дверь.

С раннего утра я опять принимаюсь за поиски; теперь меня уверяют, что Хаджи-Акли уехал вчера вечером с каирским поездом, но неизвестно куда.

Мне сообщают довольно точные подробности о его росте, костюме; удостоверение подтверждается, и скоро сомнение делается невозможным. Что делать?

Старая алжирка уверяет, что он поехал в Каир и берется отыскать его там, в кофейне Али, где обыкновенно останавливаются все алжирцы. Хозяин же предполагает, что Хаджи поехал в Танта, где он рассчитывал продать жемчуг и бирюзу, привезенные им из Аравии.

Я чувствую, что всё это выдумки, и если это не с целью направить меня на ложный след, то для того, чтобы я заплатил старухе путешествие в Каир, а хозяину в Танта.

Приходится раскошеливаться, иначе нет средств найти в этом многолюдном Египте моего товарища, и я отправляю своих [146] разведчиков, одного в Танта, другого в Каир, обещая им хороший бакшиш, если им удастся найти моего Хаджи; затем телеграфирую своим друзьям в Александрию и Каир. В Александрии легче изловить его, следя за отходящими во Францию или Алжир пароходами. И я жду результата этих разведок, погруженный в мрачную грусть, жду три дня и, наконец, оставив свой багаж в Суэзе, сам еду на поиски в Александрию.

Облокотившись на спущенное окно вагона, я рассеянно смотрю, как развертывается перед глазами безотрадная Египетская пустыня до Измаилии, и всякий раз, при скрещивании поездов на маленьких станциях, осматриваю все отделения вагонов, все-таки надеясь еще встретить Хаджи-Акли, едущего мне на встречу. Напрасно; ночь наступает, я никого не видел по дороге, не узнал ничего в Танта, где пробыл два часа, и, наконец, приезжаю в Александрию с отчаянием в сердце, думая, что мне остается, потерпев полную неудачу, вернуться домой, – как вдруг, пораженный, не веря глазам, я вижу, на вокзале Александрии, самого Хаджи-Акли, ожидающего прихода поезда!!

В восторге бросаемся друг другу в объятия, объясняемся; он получил через посредничество любезного г. Шулера, моего корреспондента в Александрии, одну из моих телеграмм и, узнав о моем приезде, пришел встретить меня, не зная, доживет ли до завтрашнего дня.

И, правда, он очень болен: лицо земляного цвета и страшно худое, глаза блестящие от лихорадки. Мы машинально садимся в омнибус гостиницы «Аббас» и скоро приезжаем на место. Поздно; я прошу поужинать, но нам не решаются подавать. Я совсем забыл, избрав эту гостиницу, что Хаджи похож на бродягу, и я сам немногим лучше в своей феске! Наш костюм действительно не у места в первоклассном отеле. Только после решительных наших требований нам подают, наконец, что-то закусить в большой, к счастью в этот час, пустой, зале; подкрепившись немного, мы отправляемся спать.

На следующий день, с утра, мы оставляем эту гостиницу, слишком роскошную для нас, и временно переходим в ужасную арабскую харчевню, содержимую каким-то подозрительным италианцем.

Я веду Хаджи к рекомендованному мне доктору, и он советует отложить наше путешествие в Аравию, так как у Хаджи [147] сильная желчная лихорадка и увеличение печени; ему прежде всего необходимы свежий воздух, покой и хорошее питание.

II. Возвращение в Алжир.

Мы решаемся ехать в Бруссу и Константинополь, где, продолжая лечение Хаджи, мне можно будет собрать сведения для предполагаемого сочинения об этих двух городах. Мы садимся на «Жиронду», где нам оказывают самое широкое и любезное гостеприимство, и отправляемся в тихое, удобное плавание по портам Леванта.

Во всё время нашего пребывания в Александрии мы жили как настоящие мусульмане, питаясь в арабских харчевнях, куря наргилэ во всех турецких кофейнях и заходя совершать молитву в мечети.

В Порт-Саиде, во время остановки парохода, мы возобновляем этот образ жизни, который теперь будем продолжать впредь до окончания нашего путешествия.

В Яффе, где мы высаживаемся на несколько часов, я, благодаря Хаджи, знакомлюсь со всеми контрабандистами, морскими разбойниками и корсарами этой милой страны. Мы завтракаем по-арабски в городской харчевне и вместе с некоторыми нашими пассажирами предпринимаем экскурсию на ослах по окрестностям города.

В Бейруте, где большая стоянка, мы имеем достаточно времени для продолжительной прогулки по базарам. Хаджи встречает своего старого товарища, исполняющего должность главного носильщика в порте, с жалованием в 150 франков в месяц и вместе с тем пользующегося славой известного судохозяина. Ему принадлежит целая флотилия бригов и шхун, стоимость которых равняется нескольким сотням тысяч франков.

Он ведет довольно деятельную торговлю, занимаясь выгодным каботажным плаванием между Бейрутом, Яффой и левантскими портами. Арбузы, апельсины и др. фрукты (или товары, спрятанные под ними), провозимые им, доставляют ему тройной доход: как купцу, судохозяину и, что грех таить, контрабандисту. [148]

Он то таскает чемоданы, то вершит разные дела в порте, то выслушивает донесения капитанов своей флотилии.

Он пригласил нас завтракать, и я свободно могу заняться изучением этого совершенного типа старинного морского разбойника.

Огромного роста, с черными блестящими глазами, с усами, закрученными кверху, он довольно нарядно одет в тонкое сукно и шелковую чалму. Разговор касается его путешествия в Париж на выставку 1889 г., и он рассказывает нам о своих многочисленных и разнообразных успехах.

Хаджи говорит, что он одного с ним рода «зуауи», и оба рассыпаются в похвалах этому гордому кабильскому племени, откуда вышли самые грозные корсары и самые темные мошенники на земле, племя, давшее эмиру Абд-эль-Кадеру его знаменитых «зуауасов», – имя, перешедшее и к нашим французским зуавам...

Я нашел, что мои познания о контрабанде и контрабандистах достаточно полны, и не высаживался в Триполи и Александретте.

На наше несчастье, мы на короткое время остановились в Мерсине. Этот порт считался неблагополучным по холере и, благодаря остановке в нём, когда мы пришли в Самос, нас не пустили дальше, мы должны были пройти мимо Смирны и отбыть пятидневный карантин в Клазоменской бухте.

Это было непосильное испытание для терпения Хаджи; жизнь на пароходе раздражала его, а не приносила пользы. Хотя ему было удобно в первом классе, но он все-таки был недоволен, тяготясь исполнением приличий и всяких пароходных порядков.

Чтобы развлечь его, мы много времени проводили на носу парохода, в обществе одного угольщика, алжирского араба, которого Хаджи знал еще ребенком. Этот молодой человек оказывал нам всякие услуги, как-то: резал для нас цыплят и приготовлял их по мусульманскому обычаю, что разнообразило нашу пищу, состоящую исключительно из фруктов и сырых овощей, хотя главный повар прибавлял иногда для нас яичницу или какое-нибудь блюдо на постном масле к европейскому столу неверных.

Хаджи делался всё раздражительнее; мера терпения его переполнилась, когда мы узнали, что придется пять дней просидеть в карантине, и он объявил мне, что не поедет дальше. [149]

«Жиронда», как раз делала круговой рейс из Смирны и возвращалась во Францию через Салоники и Афины. Было решено, что мы останемся на ней и прямо вернемся в Алжир, где Хаджи останется для поправки своего здоровья. Мне пришлось согласиться, но как грустны показались мне дни карантина в этой мертвой и дикой Клазоменской бухте.

В другое время пребывание на пароходе показалось бы приятным, благодаря интересному обществу двух французских путешественников: господина и госпожи Шантр, возвращавшихся из Малой Азии, а также благодаря любезному вниманию всего служебного персонала «Жиронды».

Но теперь, имея на руках нервного и раздражительного больного, чувствуя, как далее и далее отходила желанная цель, невесело было у меня на душе.

Я мельком посетил Салоники, осмотрел развалины Афин, а в Марселе меня ожидали еще более печальные вести. Тяжелая семейная утрата поразила меня, и я возвратился в Алжир, где над свежей могилой застал в слезах всю семью.

III. От Алжира до Джедды.

Как только Хаджи-Акли поправился, благодаря заботам Абдеррахман-эль-Тебеби, и когда уже нечего было бояться страшных хеджазских жаров, мы решили тронуться в путь и отплыли на «Глаукусе», пароходе компании Гольц, совершающем еженедельные рейсы между Алжиром и Порт-Саидом.

Мы отправились, конечно, под вымышленными именами, разместили свой ручной багаж на палубе, и Хаджи-Акли, движимый внезапным порывом благочестивого чувства, передал своему брату Ахмеду 10 франков, чтобы он сходил помолиться за нас перед святым Абдеррахман-эль-Талеби, могила которого возвышается над старыми укреплениями Каазбы. Деньги же предназначались для приготовления обильного «кускусу» бедным.

Только что мы исполнили это доброе дело, как неожиданно явился пароходовладелец; зная меня и цель нашего путешествия, он очень удивился, что мы не взяли билетов прямо до Джедды, ибо «Глаукус», исключительно на этот раз, должен был пристать в этом порте... Мы были в восторге, узнав, что до самого Хеджаза не придется менять парохода, а Хаджи-Акли усмотрел [150] в этом обстоятельстве прямое покровительство святого Абдеррахман-эль-Талеби, могила которого возвышается над старым укреплением Каазбы.

И вот мы в пути под самыми счастливыми предзнаменованиями. А путь-то все-таки вышел тяжелый!

Провести десять дней на носовой палубе, раздобывши, как особую милость, деревянную скамейку, среди сложенных канатов, тяжелого запаха морской соли, дегтя; но что делать, надо было быть очень осторожным, притворяться бедным; каждое опрометчивое слово какого-нибудь матроса могло нас выдать в Суэзе и Джедде.

Путешествуя, как простой араб, я обрек себя на всякие неудобства и лишения. Особенно тяжело было привыкнуть к нише, не смея ничего просить у повара-христианина. Хлеб, взятый из Алжира, становился всё более и более сухим, остальные запасы иссякли быстро.

В Порт-Саиде и Суэзе мы немного возобновили свою провизию, но так как ее приходилось теперь разделять с новыми нашими братьями, паломниками, севшими на двух последних стоянках, всё скоро разошлось, и с совершенно тощими желудками прибыли мы в Джедду.

Но зато сколько наблюдений до Суэза! Палуба «Глаукуса» представляла настоящий этнографический музей! Мы приняли на борт разнообразную толпу пассажиров отовсюду: из Бейрута, Каира, Медины, Дамаска, из Верхнего Египта и даже из Судана!...

Живя вместе на палубе парохода, благодаря Хаджи-Акли, который говорит на всех языках света, мы обмениваемся приветствиями на пяти различных наречиях и дружим со всеми, исключая двух турок-офицеров, едущих в Сана и Ходейда, в Йемене.

Эти двое турок и их слуга держались отдельно, редко обращаясь к арабам, которых они видимо избегали. Я уже не впервые наблюдал подобные враждебные отношения между турками и арабами; особенно обострены они в самой Аравии.

На палубе «Глаукуса» насмешки так и сыпались на бедных турок. Стоило им взглянуть на берег, какой-нибудь из арабов кричал им: «Ты смотришь на страну арабов, страну нашего пророка (да будет он благословен), так как наш пророк был арабом; это не доставляет удовольствия туркам, [151] не правда ли? – Но твой султан не может помочь этому», прибавлял он, смеясь.

В другой раз, когда они пили чай, не предлагая никому, какой-то меданец сказал им:

– «Вот как! я думал, что между арабами не принято пить чай, не предложив соседям».

– «Но я думал» – отвечает турок, – «что в стране арабов, когда видят пьющих чай, без приглашения подходят».

– «Да, но в Аравии мы пьем кофе и соседи слышат шум медной ступки, что служит вместо призыва, между тем как чай приготовляется втихомолку!»

И в продолжение всего трехдневного плавания поддразнивания продолжались в этом духе, к большой радости двух бедуинов из Мекки, двух старых шейхов из пустыни, где турок еще больше не любят.

Для меня эти бедуинские шейхи были очень интересны. Им в этом году выпало на долю великое счастье сопровождать обратно, сухим путем, из Мекки в Медину и из Медины в Каир, священный египетский «Махамаль».

Совершив эту высокую миссию, они, после краткого пребывания в Каире, теперь мирно возвращались домой...

Точь-в-точь два царя-волхва, красиво задрапированные в свои легкие одежды, украшенные золотыми снурами и сопровождаемые черным невольником.

Этот невольник «Шейх Салем», как мы назвали его в шутку, представлял из себя черного великана, с слоноподобными ногами, с громадными и крепкими руками, покрытыми толстой, мозолистой кожей, позволявшей ему безнаказанно хватать горящие уголья и, как клещами, сгибать железо.

Сила и добродушие сливались в нём; он всей душой старался услужить своим господам, осторожно сгонял мух с их лиц во время сна, заботливо защищал их от солнца, устраивая навесы, которые ежеминутно переставлял, смотря по направлению парохода. Он же приготовлял им скромный обед, состоящий из вареного риса, хлеба, сырого луку и фиников. Он ел после них и сравнительно мало для своего колоссального роста; только с наступлением ночи, приготовив ковры и подушки для своих господ, он сам укладывался, долго напевая дикие мотивы своей черной родины.

С нами ехал также маленький купец из Медины; рассказы [152] его были бесконечны и часто очень интересны. Путешествуя большую часть года по своим торговым делам из Косеира в Суаким, из Хартума в Массову, из Джедды в Ходейда и в Сану, он знал все сплетни стран, проезжаемых им, все возмущения против турок в Йемене, начало величия англичан в Судане, их удачи и поражения... Этот маленький человечек был неистощим в рассказах. Очень интересно изучать современную историю по таким источникам и с точки зрения, обратной той, которая нам известна.

Надо было слышать, как этот арабский политик говорил, например, о взятии Тумбукту и следующем за ним убиении полковника Бонние или подробно рассказывал все перипетии драмы с Гордоном, которой он был свидетелем, судя по его словам; наконец, как он, настоящий араб, издевался над турецким правительством, администрацией и т. д.

«О! если бы царь Неджа, Бен-Рашид, захотел!» заканчивал он обыкновенно с глубоким вздохом.

И оба бедуинские шейха жадно слушали его и, когда он замолкал, долго продолжали мечтать, напевая себе под нос воинственные песни и отбивая то ладонью, то пальцами такт боевого марша.

Так проходил день: разговоры отдельными группами, ходьба по кухням и тяжелый сон в самые жаркие часы дня. С наступлением ночи, разговоры затихали. Проглотив нескончаемое количество маленьких, предлагаемых друг другу из вежливости, чашек чаю, все располагались на покой под покровом звездного неба, убаюкиваемые плеском волны о нос парохода и глухим шумом винта на корме.

IV. Джедда.

Вот уже три дня, что мы вышли из Суэза. Наконец, видна Джедда. Благодаря тому, что приход «Глаукуса» был совершенно непредвиденным, нам пришлось очень долго ожидать лоцмана. Наконец, он появился и занял свое место на мостике; это маленький человечек в длинном халате, с жиденьким тюрбанчиком на голове.

Черным блестящим взором осматривает он горизонт и отдает приказания по-английски. [153]

Мы бросаем якорь в нескольких милях от берега; наш осторожный капитан не хочет подойти ближе, он, видимо, не желает увеличивать числа потерпевших крушение судов, остатки которых везде видны по берегу. Тут корма, там мачта, дальше труба – торчат из воды.

Коралловые рифы, тянущиеся параллельно берегу, представляют постоянную опасность для судов. Арабские лоцманы Красного моря славятся своей ловкостью, но «пути Божии неисповедимы» говорят нам, улыбаясь, везущие нас на берег лодочники.

– «Видишь ли, братец мой, вон этот затонувший пароход. Он шел сюда из Магадора и Тангера, на нём была масса паломников. Капитан англичанин (да будет он проклят), очень бесчеловечно обращался с нашими братьями во время перехода и вот, в виду нашей святой земли, несмотря на ловкость лоцмана, Бог выкинул его на берег. Все паломники были спасены, ибо Аллах справедлив, но пароход погиб безвозвратно. Бог всемогущ! Для нас, впрочем, это был чудный доход, так как за спасение хотя части груза платили хорошо.

Пользуясь сильным ветром, наша барка (ветхий самбук) ловко лавировала среди рифов, иногда, впрочем, задевая за них дном, что приводило в ужас арабских шейхов, которые страшно боялись моря.

Наконец, главный парус спущен и, с большим трудом, толкаясь баграми, мы достигаем берега. Здесь начинается обычная на востоке суета и толкотня. Крики, вопли, осмотр паспортов, санитарный осмотр и проч. и проч.

Пока Хаджи-Акли отлично со всем этим справляется, я состою при вещах и обращаю на себя внимание турецкой полиции. Плохое начало. Я не говорю по-турецки, они не понимают моего алжирского наречия, мой паспорт у Хаджи-Акли, получается полная путаница, меня задерживают; по счастью, скорый приход Хаджи-Акли разъясняет дело, я уплачиваю всё следуемые пошлины, конечно с прибавлением нескольких бакшишей, и вот, наконец, мы свободны... но все-таки мы остаемся под надзором; за нами следят до самого дома Абдеррахмана Эффенди, драгомана при французском консульстве, у которого мы останавливаемся; следят за нами при нашем первом выходе, допрашивают, как бы случайно, в лавках, куда мы заходим для мелких покупок. [154]

Печальным, мрачным показался нам этот первый вечер. Даже Хаджи-Акли повесил голову и не знает как быть, что предпринять. Эта первая неудача кажется ему дурным предзнаменованием. Он заставляет меня еще глаже выбрить голову, изменяет мой костюм, нервно ходить взад и вперед, ежеминутно меняя планы и предположения.

На следующий день, после отдохновения и покойно проведенной ночи, он приходит в себя и соглашается предпринять со мной длинную прогулку по Джедде.

Город выстроен на берегу моря, в песчаной низкой долине; ни одного холма, ни малейшей неровности на этой выжженной и безводной пустыне.

Его гавань неприветлива, местоположение ужасно, трудно было бы вообразить худшее. Мириады мошек осаждают вас ночь и день, вода плоха, жаркий и влажный воздух истощает, и ни малейшая растительность не увеселяет мрачных окрестностей.

Несколько колючих деревцов у входа в город, около бедных хижин негритянской деревни – вот растительность этой обиженной природой страны.

Улицы и базары очень оживлены, так как здесь большой торговый центр, дома хорошо выстроены, солидной каменной кладки, украшены даже очень красивыми мушарабие (резные ажурные окна); но ничто не может рассеять впечатления мертвенности, производимого на вас этим городом, который, как каменистый оазис, затерялся на еще более мертвом и поразительно унылом берегу.

Мы рано утром вышли из Меккских ворот и, после короткого осмотра могилы Евы, обошли все стены. [155]

Каменная ограда окружает город для защиты его от набегов соседних бедуинов, в дни возмущений. Но всюду видны бреши в развалившихся стенах и местами даже на юго-западной стороне отдельно разбросанные груды камней едва указывают на существование прежней ограды.

Хаджи-Акли, видевший в деле этих разбойников пустыни, горько оплакивает беззаботность турецкой администрации, – преступная небрежность, по его мнению, о которой они пожалеют когда-нибудь.

Чтобы вернуться в город берегом моря, мы оставляем влево скромное кладбище проклятых христиан.

Стена окружает маленькое четырехугольное пространство, где покоятся в горячем песке несколько европейцев, консулов или путешественников, умерших в Джедде; большая часть из них были убиты, как и бедный К. Гюбер, скромная могила которого хранит, если только это верно, его останки, найденные в пустыне, и наши французские консулы не подверглись грубому обману, как об этом тихонько поговаривают в Джедде.

Но не всё ли равно, разметан ли прах его по бесконечным пескам пустыни, или благоговейно собран под этим камнем, где вырезано его имя? Память о нём, освященная славой, всегда останется в наших сердцах, и французский ученый мир сохранит глубокое сожаление об этом безвременно погибшем скромном труженике науки.

Вот набережная, заваленная товарами из всех стран. Бесконечные ряды «самбуков», оставшихся на берегу после отлива, печально врезались в песок своими обнаженными килями. Их оборванные паруса болтаются на мачтах, не убранные, вследствие полного безветрия.

Тропинка, по которой мы пробираемся, почти завалена кирпичом, железными перекладинами – различным материалом, брошенным в беспорядке и на половину занесенным песком. Хаджи-Акли уже несколько лет видит здесь всё это. По его словам, материал этот предназначался для постройки госпиталей и бань, что, конечно, никогда не осуществится.

Мы приходим на единственную площадь в Джедде. Аптекарь, друг Хаджи, приветливо встречает нас, и мы с удовольствием выпиваем предложенные нам неизбежные чашки чая. Он правильно говорит по-французски, по-итальянски, по-гречески, [156] на нескольких арабских диалектах и, кроме всего этого, еще по-английски.

Это личность очень популярная и любимая в городе.

Мы продолжаем свою прогулку по городу и посещаем друзей Хаджи. Он знаком со всеми в Джедде и его, кажется, побаиваются, но встречают приветливо, а на меня бросают пытливые и подозрительные взгляды, и всё, что Хаджи говорит им обо мне, не может рассеять вежливого, но холодного недоверия. Особенно огорчает моего товарища то, что никто не приглашает нас ни завтракать, ни обедать – это дурной знак в Аравии. Положительно, я возбуждаю подозрение.

– «Пойдем к Хаджи-Али-Омда», – говорит мне Акли, – «доверимся ему; это мой лучший друг, он нам даст совет».

Приходим. Наконец-то радушный прием. Хаджи-Акли воодушевляется, рассыпается в похвалах на мой счет своему другу, продолжающему пытливо осматривать меня; затем откровенно излагает наши намерения. Говорит и про свою болезнь, ухудшающуюся со дня на день. «Я жестоко страдаю печенью и ем с отвращением», – говорит он и, наконец, хитро выражая желание поесть рыбы Джедды, славящейся своим нежным вкусом, добивается приглашения к ужину.

Хаджи-Али-Омда собрал нескольких родственников к этому ужину, и я служу предметом общего наблюдения.

Не зная обычаев Хеджаза, я, оказывается, держу себя очень плохо за столом. Мне приходится есть просто пальцами поджаренный на масле рис, и я положительно роняю слишком много на платье и на ковер. Рыба приготовлена со странными соусами и, несмотря на всю мою храбрость, я не могу проглотить ее, не запивая поминутно водой.

Между тем, обычай требует, чтобы есть весь обед без пития, и я стесняю всех, часто обращаясь к слуге за водой. Словом, веду себя, как человек невоспитанный.

Я возвращаюсь домой огорченный, яснее сознавая все трудности моего положения. Хаджи-Акли, очень страдающий от припадков печени, мало снисходителен и сильно выговаривает мне.

– «Ты не особенно умен», – говорит он, – «даже не знаешь, как вести себя за столом».

Совсем удрученным ложусь я спать. В одиннадцать часов ночи стук в дверь пробуждает нас: это наш амфитрион Си-Али. Отворяем; он входит и без предисловий говорит мне: [157]

– «Брат мой, я напрасно старался заснуть, одна мысль преследует меня, я должен поговорить с тобой. Против всех своих правил я вышел сегодня вечером, хотя никогда не выхожу из дому после заката солнца, тебе это скажут все в Джедде. Я женат, отец семейства и совсем не ночной гуляка, но мы ели вместе хлеб-соль, ты мне священен и я пришел сказать тебе, что имею на сердце. Не ходи в Мекку, ты не вернешься из неё. Песок пустыни побелел от костей тех, которые, как ты, хотели проникнуть в наш священный город».

Я отвечаю ему:

– «Аллах один велик, и я боюсь только Его. Если Он хочет поразить меня – я в Его руке. Он читает в моем сердце и знает, что мои намерения чисты».

– «Наш Пророк запрещает нам самоубийство», – отвечает Си-Али. «Ты бросаешься в огонь; ты неправ».

Я произнес священную формулу: «Ля-иля-хи-иль-Алла Мухамед-Расуль Алла» (нет Бога кроме Бога, Магомет Пророк Его); тот, кто поразит меня, будет дурным мусульманином, и Бог накажет его!

Си-Али, пораженный, удаляется.

На заре он опять возвращается; терпеливо, по-братски, поправляет меня в обрядах, учит омовениям, специальным молитвам и скоро перестает считать мой план безрассудством. Однако же, он хотел бы еще продержать меня при себе, по крайней мере, с неделю; но я тороплюсь покончить с этим, тем более, что в Джедде начинают интересоваться новообращенным христианином, желающим посетить Мекку; и я ускоряю отъезд.

V. От Джедды до Мекки.

Два способа передвижения представляются нам для перехода 87 километров, отделяющих Мекку от Джедды: на верблюдах или на ослах.

Я бы предпочел верблюдов; я люблю их мерный убаюкивающий шаг, их плавную поступь; по моему это самое подходящее животное к этим грустным и пустынным странам; люблю верблюда смешного и упрямого, с странными движениями, но с добрым сердцем: верблюда, жалобно протестующего, когда нагружают [158] или разгружают его, кладут или поднимают, но всё движущегося вперед без еды и питья. Животное это ниспослано Провидением для пустыни, для этих безотрадных и мертвых стран, для этих бесконечных степей.

Но на верблюдах пришлось бы провести два дня в пути, а мы торопимся, опасаясь разбойничьих нападений бедуинов. Между тем, на выносливых осликах Хеджаза можно проехать весь путь в один день, не меняя их; поэтому мы нанимаем ослов.

Когда всё готово к отъезду, я совершаю установленные омовения («Гусль») и облекаюсь в «ирхам».

Ирхам – единственное одеяние паломников – состоит из куска материи без шва, которую обматывают вокруг бедер; он строго обязателен для правоверного, посещающего Мекку в первый раз и даже для жителя самого священного города, находившегося в отсутствии более 39-ти дней.

И вот я в пути на своем ослике, с обнаженным корпусом, с бритой и не покрытой головой, в 2 часа пополудни, под палящим солнцем. Я очень боюсь солнечного удара и вспоминаю наставления моего почтенного друга Хаджи-Абдеррахмана, наставления, которых увы, я не могу выполнить.

Когда я выражаю свои опасения Хаджи-Акли, он строго замечает мне: «Разве ты не в руке Божьей? Чего тебе бояться?»...

Мы двигаемся по песчаной пустыне приблизительно около 16-ти километров; потом дорога незаметно поднимается в гору, проходя между обнаженными холмами Хеджаза, вершины которых, подобные кратерам потухших вулканов, следуют друг за другом и вытягиваются в длинную цепь.

Вековое движение караванов, обломав скалы, устранило препятствия, и сглаженный путь очень напоминает высохшее и песчаное русло реки.

Ночь под этой широтой наступает внезапно, без долгих сумерек, а луна всходит только к двум часам ночи. Но созвездия блестят в этой стране с необыкновенной яркостью и бесчисленные звезды мерцают, распространяя грустный и бледный свет, смутно позволяющий различать окружающие нас мрачные предметы.

Это груды черных и обожженных скал, хаотические обвалы, по-видимому заграждающие путь. Мы подходим, и вдруг появляется [159] расщелина, где проскальзывает дорога, проходим ее, и опять черные, мрачные скалы окружают нас со всех сторон.

От времени до времени вырежется на небе грозный солдат турецкого сторожевого поста, торчащего на вершине маленького холма, и блестит красный глаз его фонаря, напоминающий, что тут бодрствуют вооруженные люди, готовые ко всяким случайностям.

С сжатым сердцем двигаемся мы дальше, беспрестанно встречая караваны, бесконечные линии верблюдов, бесшумно скользящих по глубокому песку; вблизи мелькают черные тени, с которыми, вопреки всем обычаям мусульманских стран, не обмениваемся ни поклоном, ни мирным приветом.

Эти тени проходят мимо, почти задевая нас, и мы инстинктивно хватаемся за оружие, всегда в ожидании нападения или засады.

Вот мы в Хадде, на пол-дороге. Наши ослы развьючены, мы читаем молитву «Айшер» и нам подают яйца, жареные на бараньем сале. Молчаливо едим мы вместе с погонщиками ослов, которые часто прерывают этот скромный ужин, чтобы дать ослам несколько горстей бобов, главным же образом для того, чтобы присматривать за нашими соседями по караван-сараю.

Погонщикам не нравятся их лица: они им кажутся подозрительными, почему они внезапно снова оседлывают ослов и, вместо того, чтобы отдохнуть несколько часов в Хадде, как предполагалось, вот мы опять в седле и скачем среди тьмы.

Мы проезжаем теперь большие песчаные пространства. Всходит луна в последней четверти. Она очень бледна, и свет её не сильнее звездного, но фантастично освещает предметы, отбрасывающие от себя длинные и странные тени.

Вот мы опять среди темных воронкообразных котловин с закрытым горизонтом. Дремота охватывает меня, и я предаюсь своим мечтам.

Я сознаю, что приближаюсь к важной минуте в моей жизни. Что будет со мной завтра? Что ожидает меня? На заре я переступлю страшную границу. Вернусь-ли я назад? И вся моя жизнь развертывается передо мной в быстрых видениях.

Мелкие воспоминания детства смешиваются с мечтами молодости, потом вспоминаются путешествия, рискованные экскурсии, страны, посещенные мной: Гренада и Альгамбра, старые стены [160] Толедо, солнечный закат в Севилье на «Torre de l’Oro». Малага, Тангер, лунные ночи в Тлемсене, военные игры арабов в южном Алжире, потом Дамаск, Брусса и Стамбул, Иерусалим, Каир, Афины...

Я вижу свежие ручейки в окрестностях Парижа, реки Франции, её сады и цветы; потом идут воспоминания более грустные, интимные: мать, которая верно часто молится, думая обо мне – и еще воспоминания родины, друзья, провожавшие меня с таким горем и считающие меня погибшим.

Но в тишине ночной раздается беспечный легкий звон бубенчиков на наших осликах, и сердце мое наполняется надеждой. Я вижу возвратный путь, радость свидания, близких мне людей в моих объятиях, после тяжелых сомнений и испытаний.

Мы все подвигаемся рысцой, всё ближе и ближе к тайной цели, к неизвестности.

В каком-то заброшенном месте мы, наконец, остановились; погруженный в свои мечты, я даже не спросил, как оно называется. Мои товарищи, не говоря ни слова, завернулись в шерстяные одеяла и повалились как снопы. Я же, почти голый, трясся на своей циновке, не смея пошевелиться, боясь разбудить своего разбитого усталостью товарища. Долго дрожал я; даже мысли мои окоченели от ледяного холода восточной ночи, особенно чувствительного для меня, ничем не покрытого.

Наконец, – пробуждение, короткая молитва – и опять в седло.

VI. Пребывание в Мекке.

На рассвете мы проезжаем врата Святой Земли, имеющие символическое значение; в действительности это просто два столба из тесаного камня, непохожие один на другой, скорее напоминающие ворота простой фермы и стоящие на расстоянии нескольких метров друг от друга.

Это также, говорят мне, граница охоты, и за их пределом запрещено убивать как дикого зверя, так и какую бы то ни было птицу.

В самом деле, утром мы встречаем несметное множество горных куропаток и целые стаи соловьев пустыни, которые убегают от нас, даже не взлетая на воздух, – так они привыкли к человеку, здесь безвредному для них. Далее стаи диких [161] голубей окружают нас целыми тучами; они летают вокруг нас мириадами и без страха спускаются чуть не под ноги наших осликов.

Несколько неосторожных голубей, казалось, хотели быть раздавленными и я дрожал, именно дрожал, боясь нечаянно совершить такое убийство.

Эти голуби составляют предмет глубокого уважения для жителей Мекки. Раздавить одну из этих птиц, питаемых в большой мечети обильным кормом из проса и кунжутного зерна, было бы настоящим святотатством и произвело бы удручающее впечатление на моих спутников.

Внезапно, после какого-то поворота дороги, мы въезжаем в священный город. Ничто не предвещает его близости; он прячется между двумя тесно стоящими горами и, только проникнув в первые улицы, узнаешь, что это город.

Общего вида не представляется взгляду; однообразные улицы следуют одна за другой до большой мечети, запрятанной, так сказать, в самой низкой части города, таинственно скрытой от взоров, подобно яйцу в глубине гнезда.

Сейчас же после приветствия нашего «метуафа» (Метуаф по-арабски – «кругом водящий», так называются в Хеджазе своего рода должностные лица из духовенства, направляющие в молитвах и водящие вокруг Каабы для «Туафа» (обряд обхождения вокруг Каабы). Они же переводчики, отвечающие за своих единоземцев, которых они помещают у себя сообразно их положению и состоянию. Есть «метуафы» для всех мусульманских стран, для жителей Марокко, для сирийцев, для турок, египтян, для жителей Борну и проч.) Абдеррахмана-бу-Шенака, мы проникаем в священную ограду Харама, великой и единственной мечети в Мекке.

Кааба возвышается перед нами, величественно драпированная своим богатым черным покровом.

Кааба не есть гробница пророка, как это часто предполагают (она в Медине). Это для мусульман дом Божий (Бейт-Алла), пуп мира, и с самого начала прибытия мой «метуаф» спешит сообщить мне это: «Не думай, брат мой, что ты должен обожать золотой шелк, его покрывающий. Ты здесь находишься в центре земли; все молитвы мусульманского мира стекаются сюда, дабы прямо вознестись на небо. Здесь ты только ближе к Богу, вот и всё!»

Еще нет и 6-ти часов. Розовый отблеск восходящего солнца [162] придает всем предметам оттенок утренней свежести. Мы благоговейно садимся на ступеньки мечети и, после минутного самоуглубления, приступаем к первой молитве...

Мечеть уже полна народа; многочисленные правоверные, подобные белым привидениям, обходят Каабу, бесшумно скользя босыми ногами по мраморным плитам.

Ахмед-бу-Шенак, двоюродный брат нашего «метуафа», берет меня за руку и обводит семь раз вокруг Каабы; вслух и на распев повторяю я за ним установленные молитвы.

Это обряд «Туаф».

Потом он ведет меня приложиться к знаменитому черному камню, вделанному в один из углов Каабы, на высоте человеческого роста и оправленному в серебряный массивный диск, слегка овальной формы, диаметром около 80-ти сантиметров.

Прикосновение к этому камню не производит обыкновенного ощущения холода; он скорее имеет легкий запах янтаря и имеет вид простого кремня. Говорят, что это аэролит.

Как положено обычаем, я в обе руки взял серебряный диск и поцеловал черный камень; затем мы выходим из мечети, мой «ихрам» перекинут через плечо, шарфом, по малекитскому обычаю, и вместе проделываем «Сай». [163]

Надо пробежать семь раз, то гимнастическим шагом, то прямо бегом расстояние между священным портиком, называемым «Сафа», до другого подобного же портика, называемого «Мерова», лежащих друг от друга приблизительно в 500 метрах, то есть пробежать около семи километров, слово в слово повторяя за «метуафом» молитвы и священные изречения.

Всякая перебежка сопровождается минутной остановкой для прочтения молитвы на одной из ступенек здания, что дает возможность немного перевести дух и снова продолжать священный бег.

Находясь в состоянии какого-то гипноза, я делаюсь нечувствительным к усталости, к голоду и жажде. Однако же, когда всё кончено, когда, при последнем беге, бритва оставляет на моем темени символический знак, когда мы возвращаемся во внутренность священной мечети, я с большой жадностью выпиваю чашку свежей воды, предложенную мне одним из священнослужителей. Залпом проглотив первую, я с таким же наслаждением выпиваю и вторую.

Лицо Ахмеда-бу-Шенака радостно просветляется; сам не подозревая того, я выдержал окончательное испытание, удостоверяющее в их глазах чистоту моего сердца.

Я с несомненным удовольствием выпил воды из священного источника Зем-Зема и даже попросил еще; между тем как христианин, по их убеждению, не может выпить ни одной капли без того, чтобы не сжалось его горло, он скорее задохнется, чем сделает хотя бы один глоток. Мусульманину же с нечистой совестью вода эта кажется противной и горькой.

Победоносно выдержав испытание, я принят теперь как истинный брат в гостеприимном доме Абдеррахман-бу-Шенака, «метуафа» алжирцев.

В 10 часов утра мне подают накрошенного жареного мяса, немного рыбы, великолепного винограду из Тафы и дыню с сахаром; но горло сжато, я совершенно не в состоянии есть, и хозяева советуют мне отдохнуть до 3-хчасовой молитвы.

Предоставленный самому себе, я думаю о своих, о Франции, об этом невероятном путешествии, о таинственном городе, куда я чувствую себя перенесенным точно чудом. Снова проносятся передо мной происшествия прошедшей ночи, я снова ощущаю страх, объявший меня при приближении к таинственному рубежу, целый ряд миражей и галлюцинаций решительно не дает [164] мне заснуть. И так я не спал около трех суток подряд, в продолжении которых жил с непередаваемой силой впечатлений.

И до сих пор живо восстают передо мной мельчайшие подробности этих дней, проведенных далеко от живого мира, в этом необыкновенном, полусказочном городе, где, точно сбросив с себя обыденную жизненную оболочку, я весь погрузился в какую-то чудесную летаргию, весь ушел в какой-то новый таинственный мир.

Когда, как бы по волшебству, тягостный дневной зной вдруг спадает, в час чудесного заката, в час оживления и блаженства, приятной свежести и отдохновения на Востоке, я люблю ходить помечтать в священную мечеть.

Сидя на мраморных плитах, я восхищенно слушаю мелодию муэззинов, сзывающих правоверных на молитву, с четырех минаретов, возвышающихся по углам мусульманского святилища.

Они на распев повторяют свой призыв, обходя кругом по каменным балкончикам, увенчивающим изящные минареты, и голоса их то стихают, то разростаются, смотря по направлению...

То в унисон, то чередуясь, прерываемый настоящими рыданиями, раздается в тишине ночной плач их голосов.

Невозможно вообразить себе мелодии более приятной, более своеобразной и могучей и в то же время полной столь нежной прелести звуков.

И какая обаятельная обстановка!

Горизонт замкнут высокими горами, окружающими город; их передние края круто обрываются в золотом сиянии. Маленькая мечеть Джебель-Габби ярким золотом горит на темном матовом золоте окружающих ее скал. Тонкая резьба куполов и арок, блеск мрамора и кафели священных зданий чудно заполняют фон этой картины; Кааба же, в своем черном покрове, кажется еще величественнее и священнее, среди всего этого златозарного сияния.

В священной ограде все стоят. Имам начинает читать вечернюю молитву.

Двадцать тысяч правоверных методично вытянулись рядами, и недвижные застыли как статуи...

«Бисмилля!» (во имя Бога), провозглашает имам. Торжественное молчание; безмолвное обожание наполняет все сердца.

«Аллах акбар!» (Бог велик). Головы преклоняются.

«Аллах акбар!» повторяют тихим хором правоверные. [165]

Но их столько, что эти слова, произнесенные почти шепотом, сливаются в могучий, долго раздающийся, полный веры возглас, и вся погруженная в молитву толпа падает ниц...

Молитва продолжается, – все лбы, в знак повиновения и обожания, дважды касаются земли. С величавой медленностью, делающей их еще торжественнее, преклонения следуют одно за другим до братского «салама», которым и оканчивается богослужение.

Молитва кончена, но очарование продолжается, и молчаливо остаются сидеть на земле правоверные, погруженные в думу, тихо перебирая длинные четки из слоновой кости...

Золотой свет перешел в розовый, бесконечно нежный оттенок, охватывающий всё своим мягким сиянием; затем он делается фиолетовым и, угасая, переходит в стальной. Ночь тихо наступает, понемногу заволакивая таинственным покровом всю эту мистическую картину. Тени сгущаются и белые фигуры, скользящие подобно привидениям, по тесанным плитам, снова начинают тихо кружиться вокруг Каабы, черные покровы которой скоро теряются в темноте ночной...

Тысячи огней блестят теперь в священной мечети, оживляя ночь блестящими искрами, но очарование нарушено: слышатся разговоры; начинается суетня, движение взад и вперед, и толпа расходится.

Пора домой... Взобравшись на террасу, надо приготовить постель и прочесть последнюю вечернюю молитву. Затем можно на воле отдаться прерванным мечтам среди полной тишины теплой и ясной ночи, под покровом звездного неба.

Все дома в Мекке снабжены террасами, окруженными сквозными кирпичными, сложенными на подобие прозрачной шахматной доски, стенками; этот способ постройки позволяет воздуху циркулировать, защищая в то же время от взглядов соседей.

В продолжение нескольких месяцев в году, все ночуют на этих террасах, представляющих целые квартиры под открытым небом. Для отделения женщин и прислуги устроены сплошные перегородки. Если дом большой, террасы возвышаются одна над другой амфитеатром. Это самое приятное место в доме; здесь спят просто на циновках, и ночи так теплы и тихи, что не приходится ничем покрываться, просто оставаясь в легкой дневной рубахе «гандура», из трапезундской льняной кисеи, и халате из шелка или бумажного батиста, привезенного из Индии. [166]

Я скоро приобрел друзей в городе. Прежде всего, сошелся с Абб-Эль-Вахадом; он алжирец родом, хозяин кожевенно-красильного заведения в квартале «Мушарафа», женат на индианке, имеет трех детей и выказывает мне искреннюю и надежную дружбу. Он сопровождает меня в моих долгих прогулках по городу. Он же повел меня в «Муну», заменивши Хаджи-Акли, задержанного дома болезнью. Благодаря ему, я мог подробно осмотреть город и его окрестности, и, при его содействии, мне удалось снять несколько видов моим фотографическим аппаратом, в виде бинокля, ловко спрятанным в складках молитвенного ковра, который я носил на плече, по общепринятому обычаю в Мекке.

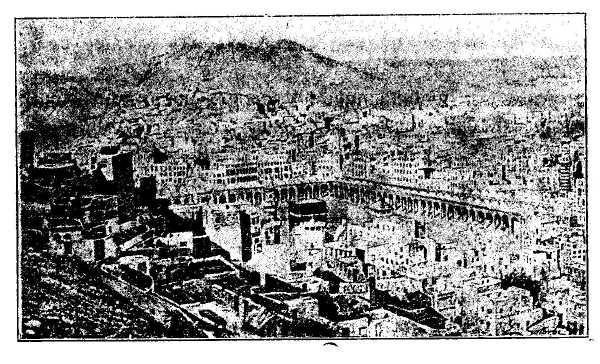

Однажды утром мы поднялись с ним на Джебель-Гобби, крутую гору, возвышающуюся над городом, и на вершине которой построена изящная маленькая «кубба» (часовня). Туда заходят лишь редкие богомольцы для молитвы, чаще же чтобы только исполнить данный обет. Для меня же эта высшая точка служила лучшим пунктом для снятия общего вида священного города.

Я в первый раз взял с собой свой фото-бинокль. Опасность была двойная: подняться на гору и не помолиться на «Куббе» – могло возбудить подозрение сторожей, всегда ожидающих подачки от посетителей. С другой стороны, для молитвы пришлось бы развернуть ковер, где был скрыт мой аппарат, а спрятать его в другом месте было невозможно, так как наши халаты были без всяких карманов. [167]

Итак, мне невозможно было скрыть своих истинных намерений под видом благочестивого посещения и совершения молитвы в «Куббе» на Джебель-Гобби.

Мы медленно поднялись по крутому склону, не оглядываясь, как подобает набожным мусульманам, которых ничто не должно отвлекать от их благочестивых размышлений.

Добравшись до самого здания, мы присели отдохнуть. Что за вид! Весь город развертывался у наших ног. Воздух был так прозрачен и чист, что мельчайшие подробности были ясно видны в большой мечети, где уже молилось несколько правоверных. Вокруг черной Каабы, как всегда, скользило несколько белых теней.

Но, признаюсь, я недолго любовался. Живо за дело, за мой фото-бинокль. Крак – первый вид, крак – второй, крак-крак – третий, четвертый, пятый...

Я взволнован, точно совершил что-то необычайное, сижу некоторое время в оцепенении, потом быстро поднимаюсь на ноги.

– «Уйдем!» – говорю я Абд-эль-Вахаду, и мы молча покидаем это опасное место.

Спасены!... Нашего прихода никто не заметил, все сторожа находились на противоположной стороне у входной двери, и нам остается только поскорее спуститься...

На первом повороте тропинки я считаю долгом прервать молчание и дать некоторые объяснения моему спутнику.

– «Видишь ли, Абд-эль-Вахад, у меня слишком плохие глаза, чтобы видеть далеко, а с этим маленьким инструментом мое зрение поправляется; один глаз видит у меня далеко, другой – слишком близко, а с этим они видят одинаково.

– «Да, я знаю», – отвечает Абд-эль-Вахад, – «такими машинками снимают фотографии местностей, я видел подобные в Тангере».

«Если я согрешил, брат мой, то я сейчас же разобью инструмент».

– «Нет, брат, ничего, ты ведь не снимаешь лиц... Все-таки берегись, чтобы тебя не заметили. Тебя могут принять за политического шпиона, и тогда нас убьют без пощады. Это уже часто случалось здесь во время паломничеств»!..

Теперь я ясно сознал смелость и безрассудство моего намерения [168] собрать необходимые фотографические снимки для издания илюстрированного сочинения о Мекке.

Этот бедный Хаджи-Акли, не зная способа снимания фотографий, полагал, что возможно незаметно снять несколько видов в пустынных кварталах или же с какой-нибудь терасы, и думал, что этого достаточно. Он позволил мне взять с собой мой аппарат 13х18 и стекла, искусно спрятанные в вещах, среди арабских книг, форма коих скрывала коробки и саму камеру. Но идти устанавливать аппарат перед дворцом великого шерифа, зорко охраняемого турецкой полицией или на многолюдных базарах – было бы просто безрассудством и явным самоубийством.

Только маленький фото-бинокль дал мне возможность безнаказанно снять несколько фотографий священного города.

Я вспоминаю свои сборы перед отъездом из Парижа и радуюсь, что послушался осторожного приятеля, посоветовавшего мне на всякий случай захватить фото-бинокль.

Этот маленький фото-бинокль, системы Carpentier, к которому, надо сказать, я отнесся сначала с насмешкой и недоверием (любезно предложенный мне M. Richard, du Comptoir general de photographie Avenue de l’Opera. Paris), сослужил мне верную службу и, не будь его, я вернулся бы ни с чем, глубоко сожалея об этом.

Тропинка, по которой мы спускались, вилась по горе. На сердце у меня было легко, и я мог теперь спокойно и безбоязненно всё рассматривать. Мы представляли из себя двух безвредных путников, возвращавшихся из «Куббы» на Джебель-Гобби.

Всё топографическое начертание города и его размеры ясно представлялись мне. Террасы громоздились одна над другой у наших ног, возвышаясь над всеми домами своими открытыми сверху комнатками.

Панорама из пяти стекол, привезенная мной из этой рискованной экспедиции, первая фотография общего вида города: она красноречивее всякого описания и дает ясное представление о размерах религиозной столицы ислама.

Оседлое постоянное население Мекки я считаю приблизительно в 100.000 душ, из коих большинство индийцы (около 75.000).

Как я уже сказал выше, город заключен между двумя горами, [168] в узкой и длинной долине, тянущейся с северо-запада на юго-восток. Главная улица, делая несколько изгибов, пересекает город по всей длине, боковые же улицы, большей частью под углом, примыкают к этой главной артерии.

Есть у меня еще один довольно странный и типичный приятель. Он носильщик из Алжира, Бог знает какими путями попавший в Мекку и где, за свою святую жизнь известен всем под именем алжирца-дервиша. Целые дни он проводит в большой мечети, погруженный в молитву и в созерцание. Благочестивые друзья прокармливают его, поочередно приглашая к себе, ибо присутствие его освящает дом; он непринужденно садится за их стол и ест скромно и с большой умеренностью.

Лицо у него кроткое и доброе, он точно в постоянном полусне и только изредка, вспоминая при нас о далекой отчизне, он оживляется. – «Неправда ли, хорошо у нас на родине? Как бы хотелось мне опять побывать там!» – говорит он тогда, глубоко вздыхая.

Он очень предупредителен, сопровождает меня в мечеть, помогает своею опытностью, а разговор на родном языке видимо доставляет ему большое удовольствие.

Я обошел все улицы, базары, по большей части сопровождаемый Абдъ-эль-Вахадом, иногда дервишем или Ахмед-бу-Шенаком. Мои проводники предупредительно заботились обо всём, так что мне самому оставалось только обмениваться любезными селямами и покорно выпивать бесконечное количество чашек чая, предлагаемых всюду и при всех случаях у друзей и в лавках.

Ремесла распределены по кварталам, как во всех арабских городах и каждый день дает мне что-нибудь новое. Сегодня у торговца материй, с трудом, после долгих разговоров и бесконечных споров, мы приобретаем пояс, чалму, халат или кусок материи.

Завтра на «суке» духов покупаем розовое дерево для нашего старого друга Абдеррахмана, потом сандальное масло или мускус для других друзей.

На третий день, в квартале жестянников, мы запасаемся сосудами с водой из «зем-зема». Беcчисленное множество мастеров без отдыха фабрикуют жестяные кувшины, каких угодно форм и величин специально для чудодейственной воды. Они выделывают, спаивают, сами наполняют и тут же продают [170] эти священные предметы, которые будут брать нарасхват в Алжире после нашего возвращения, если только с Божией помощью нам удастся целыми и невредимыми добраться домой.

Еще больше терпения требуется при покупке золотых вещей. Золотых дел мастера в Мекке образуют многочисленную корпорацию, управляемую своим шейхом, тоже мастером.

Будучи очень искусными мастерами, они выделывают тонкие филигранные вещицы, серебряные и золотые цепочки, всё очень изящной работы. Они же изготовляют множество «джамбий», кинжалов, носимых всеми арабами за поясом. Эти «джамбиа» большей частью в серебряных, позолоченных ножнах, с такой же рукояткой, часто составляют всё достояние бедуина и служат предметом постоянного торга. Арабы продают или покупают это оружие, выражающее их сбережение, смотря по хорошему или дурному году.

У золотых дел мастера ничего нельзя купить без разрешения шейха.

Начинают с торга, условливаясь с торговцем о цене драхмы (около трех граммов), общепринятой единицы веса для этих продаж; затем идут к шейху, иногда на другой конец города, смотря по месту, где затеялось дело.

Так было со мной: я заметил довольно красивую позолоченную цепочку у одного из многочисленных продавцов разных безделушек на одной из «сук» в улице, примыкающей к дворцу великого шерифа.

Было около десяти часов утра, когда начался торг и Абдъэль-Вахад посоветовал мне вернуться днем, чтобы добиться уступки. Мне же хотелось кончить дело сейчас, Абд-эль-Вахад нехотя принялся торговаться.

С него требуют, по его мнению, непомерную цену; он отказывается. Я умоляю его купить мне эту вещь, всё равно по какой цене, и это его оскорбляет. Он не хочет прослыть дураком – нет – это выше его сил; мы вернемся позже. Я опять умоляю его, он уступает, и вот мы опять торгуемся со старым хрычем, хозяином безделушки.

Он окружен черномазыми посредниками, наперерыв восхваляющими достоинство цепочки. Абд-эль-Вахад молчит, подозревая, что нас хотят надуть. У него такой несчастный вид, что мне делается жаль его, и я объявляю, что больше не желаю этой вещи, по какой бы то ни было цене. [171]

Мы уходим. Нас, конечно, преследуют и, наконец, в отдаленном переулке я вынуждаю Абд-эль-Вахада уступить. Цена драхмы решена, и мы отправляемся к шейху. Мы идем, идем без конца по целому лабиринту переулков и проходим, кажется, полгорода. Наконец, приходим. Шейх, согнувшись, сидит на скамье перед своей лавкой, погруженный в собирание бесчисленных колечек какой-то цепочки.

Абд-эль-Вахад излагает ему наше дело, просит свесить цепочку и дать свое согласие на предпринятый нами торг.

Шейх справляется о цене драхмы, хитро улыбается, поздравляет продавца, взвешивает на руке предмет, рассматривает работу и наконец говорит нам: «Хорошо, сейчас ее взвешу» и преспокойно принимается за прерванную работу.

Мы ждем молча и терпеливо. Прежде, чем заняться нами, он должен разобрать дело, подлежащее его суду: ссору между городским мастером и бедуином, по поводу заказа «джамбиа» особенной формы, заказа выполненного не по вкусу бедуина. После четверти-часового спора, во время которого все говорят сразу, шейх произносит приговор; он обязует мастера переделать кинжал, по желанию заказчика.

Наступает наш черед. Чтобы установить весы, старый шейх медленно отодвигает в сторону колечки своей цепи, затем достает из ящика свои разновесы изумительнейшего вида: бобы, маленькие кусочки свинца, финиковые косточки, обломки янтаря, целую коллекцию разной дряни, вес которой, очевидно, до точности известен, так как без малейшего сомнения он определяет нам драхмами тяжесть нашей цепочки. Он записывает вес, условленную цену драхмы и делает умножение на клочке бумаги, который и вручает нам за своей печатью; мы благодарим, пожимая ему руку. «Селям алейкюм!» (да будет на вас благословение) – «Алейкюм асселям!» (и на вас благословение). И снова в обратный путь в «сук» безделушек... на другой конец города.

Чтобы рассчитаться с продавцом, мы должны вернуться к начальному пункту. Но прежде всего надо найти «зарафа» (менялу), чтобы достать мелочи, поспорить с ним о цене размена, пойти к другому, так как первый оказывается слишком требовательным, и только тогда, наконец, в час пополудни, имеешь право считать себя окончательным владельцем цепочки, ценою всего-то в шесть с половиной франков. [172]

Мне нужно было для подарков несколько подобных цепочек и на покупку мне пришлось волей-неволей употребить несколько дней!

В улице, примыкающей к большой мечети, со стороны «Сафа», находится дворец турецкого паши, «вали» Мекки, губернатора священного города и всей провинции Хеджаза.

Тут же, поблизости, национальная типография, где в обыкновенное время печатаются разрешенные духовенством сочинения по религии, праву или истории. Проходя мимо этого здания, в сопровождении старого дервиша, я остановился взволнованный. Теперь машины не работали, как всегда бывает несколько месяцев в году, но мне представлялось, что я вижу перед собой громадную силу грядущего.

Кто знает, что напечатают эти станки в час священной войны, если она когда-нибудь разразится!

Сколько социальных требований изойдут отсюда, разнесутся по всем четырем сторонам света и повелительно объявят западным узурпаторам избавление и свободу ислама!

Всегда ли большинство будет уступать силе, и не воспрянут ли вдруг эти старые заснувшие расы от своего векового оцепенения.

Дай Бог, чтобы это пробуждение происходило постепенно, ибо внезапное было бы для нас роковым.

В книжном деле Индия главный конкурент Аравии; масса книг по богословию, древней истории, медицине, магии и т. п. ежегодно привозится из Калькутты и всё больше и больше распространяется в мусульманском мире.

Обрисовывается интеллектуальное движение, благодаря этой относительной свободе печати, которая еще недавно так была стеснена.

Мы с Хаджи-Акли живем у нашего «метуафа» Абдерахмана-бу-Шенака, не далее пятидесяти шагов от большой мечети. Наш хозяин жестоко страдает желудком; бессонница, тошнота, рвота его мучают. Так как я считаюсь доктором (все европейцы доктора для арабов) меня зовут к нему. Чтобы не оставаться безучастным, я даю ему некоторые средства из моей дорожной аптечки, назначаю строгую диету и, как укрепляющее средство, растирание ароматным белым арабским вином, настоенным на корице.

Против нашего окна живет индийский книжный торговец. [173]

Он проводит целые дни, согнувшись в своей маленькой лавчонке, раскрашивая картинки, изображающие священный город, Каабу, разные эпизоды из паломничества. Серьезно, маленькой кисточкой, самыми яркими цветами, иногда золотом, размалевывает он, и под его терпеливой, но неопытной кистью картинки понемногу окрашиваются и оживляются.

На нём длинный желтый халат, его желтое лицо аскета обрамлено длинной белой бородой, а способ, которым он кладет краски, в высшей степени комичен. Он отклоняет назад голову, чтобы судить о впечатлении, кладет мельчайшие штрихи и по-видимому считает себя знаменитым художником. Он же торгует почтовой бумагой, камышовыми перьями, чернилами, карандашами, цветной бумагой для украшения и даже фотографиями..

От солнечного восхода и до заката, за исключением часов молитвы, когда он в мечети, он всё время неподвижно спокойно сидит на месте, как восковая фигура, в своей оригинальной рамке.

Ахмед-бу-Шенак подарил мне прекрасный, совсем новый, коран, коснуться которого я мог только после самых тщательных омовений, чтобы не осквернить его прикосновением рук моих.

Я понес его к шейху Хаббейду, малекитскому муфтию, также очень любящему меня и читающему мне длинные проповеди и интересные наставления о нравственности.

Он привязал коран на шелковинке к потолку своей комнаты, чтобы по его колебанию узнать, счастливо ли будет наше возвращение.

После каких то кабалистических воззваний, он выпустил из рук книгу Веры, и она прямо повернулась к Востоку, давая этим самое счастливое предзнаменование.

Всё здешнее духовенство крайне суеверно, верит в магию, колдунов, джинов, и их наивные понятия носят отпечаток философии полудетской, но очень нравственной и утешительной.

Я был очень доволен, что мое пребывание не совпало с большим ежегодным паломничеством, благодаря чему мне было удобнее всё осмотреть и не приходилось заботиться о пище и крове, вопросе крайне затруднительном для иностранца, когда священный город наводнен страшной толпой богомольцев.

Опасность быть принятым за шпиона при таких условиях становилась конечно больше, но, с другой стороны, именно этим [174] обстоятельством пользовался я, возражая расспрашивающим меня:

«Если бы у меня были дурные, тайные намерения, я бы наверно воспользовался паломничеством, чтобы укрыться в толпе и совершенно затеряться среди иноземцев всех народов и стран».

Шейх Хаббейд, мой друг, малекитский муфтий, обратил мое внимание на свободу, предоставленную теперь иноземцам оставаться на проживании в городе после паломничества. «В былое время – рассказывал он – было не то. Всего семь или восемь лет тому назад, пришлых людей выпроваживали из города, как только кончались религиозные церемонии».

Через три дня после возвращения с Арафата, глашатаи обходили город, восклицая: «О, вы, благочестивые богомольцы, наступил час возвращения на родину. Завтра выступают караваны в Египет и Сирию. Такие-то суда стоят в порту в Джедде, ожидая желающих отплыть в свои страны. Они скоро подымут якоря, и с Божьей помощью вы вернетесь домой целыми и невредимыми, покрытые благословениями Аллаха».

Будучи большим любителем рассказывать сказки, басни или поэтические легенды, он, в подтверждение своих слов, рассказал мне следующую историю:

«Однажды, во времена Абд-Эль-Муталеба, – да будет над ним благословение Божие, – приехал на поклонение в Мекку один индийский царь со всей своей семьей и многочисленными слугами. Он привез с собой большие богатства и намеревался навсегда поселиться в нашем святом городе. Он свято исполнил все обряды богомолья, но не обратил внимания на глашатаев, объявлявших паломникам, что час отъезда наступил. Он каждый вечер продолжал набожно исполнять священные обходы Каабы.

Однажды, когда он молился в Хараме, Абд-Эль-Муталеб подошел к нему и спросил его о причинах, побуждающих его, вопреки обычаю, так долго оставаться в Мекке.